C’è una grossa differenza tra pacifismo ed equidistanza @DomaniGiornale

I pacifisti che, coerentemente, rinunciano alle armi e alla forza per difendere i propri beni e la propria persona godono della mia ammirazione. I pacifisti che si rifiutano di aiutare, anche, poiché inevitabilmente, con il necessario ricorso alla forza, coloro che sono aggrediti, meritano tutte le, spero non solo mie, critiche. Questi pacifisti del rifiuto indeboliscono la reazione collettiva a violenze e soprusi, in buona sostanza giovando consapevolmente all’aggressore. Ciò detto, la discussione sui diversi pacifismi mi pare ripetitiva, non particolarmente produttiva, poiché i pacifisti a tutto campo sono sordi alle obiezioni e ciechi di fronte all’evidenza, e anche fastidiosa. Infatti, i superpacifisti rivendicano anche di essere molto più buoni di quelli che l’altra guancia proprio si rifiutano di porgerla. Il seguito, però, conta molto. I pacifisti che non intendono collaborare alla difesa e non riconoscono l’aggressore in quanto tale, nono solo aprono le porte alla sconfitta, ma creano le condizioni per ulteriori soprusi. Gli aggressori non sanzionati si sentiranno incoraggiati, quasi legittimati a proseguire qui e altrove le loro azioni, le loro incursioni, i loro comportamenti nocivi. Invece di contribuire, come dovrebbero, alla costruzione di un contesto diverso nel quale le armi e la violenza siano ridimensionate, non scriverò bandite del tutto poiché non sono un millenarista, coloro che non reagiscono al loro uso, aprono ancora di più la possibilità e aumentano il rischio che altri vi facciano ricorso.

La non violenza può funzionare all’interno di un sistema politico quando gli oppositori si conoscono e si confrontano non soltanto su un problema specifico, ma anche per la conquista dell’opinione pubblica, dei modi di pensare dei loro concittadini, delle loro valutazioni e delle loro reazioni. In molti stati-nazionali non siamo arrivati neppure a questo punto. Facile è constatare che nell’ambito dell’Unione Europea vi è stata la preziosa conquista della rinuncia alla violenza e alla guerra. Non sono i pacifisti a portare la positiva responsabilità di questa rinuncia. Se l’Unione è, come è, il più grande spazio di libertà e di diritti esistente, anzi, mai esistito, al mondo, è perché fin dall’inizio ha voluto caratterizzarsi come luogo di regole e di istituzioni democratiche nelle quali incanalare eventuali conflitti. Non si basa su un’ideologia pacifista in qualsiasi versione (c’è sempre un pacifista più pacifista), ma su una concezione della pace non solo come rinuncia alla violenza da parte di ogni Stato-membro, ma come ricerca di giustizia sociale.

La guerra verrà meno e la pace diventerà perpetua, speriamo abbia ragione il grande filosofo illuminista Immanuel Kant, quando vi saranno federazioni di Repubbliche democratiche. L’Unione Europea intende essere una di queste federazioni, forse il prototipo. Le Repubbliche democratiche non possono e non debbono rinunciare ad aiutare quegli Stati che siano oggetto di aggressione. Proprio come alcuni pacifisti sanno, è moralmente riprovevole che qualsiasi aggressore la faccia franca al tempo stesso che è moralmente doveroso andare in soccorso degli aggrediti anche, se si rivela necessario, probabilmente lo è spessissimo, ricorrere all’uso della forza in maniera limitata, ma proporzionata. Personalmente potrei anche decidere di non difendermi mai, ma non ho nessun diritto a negare il mio aiuto a chi, cittadino o Stato, ne ha necessità e me lo chiede.

Pubblicato il 2 marzo 2022 su Domani

Tra scienza e politica. Una autobiografia @UtetLibri da oggi in tutte le librerie

Da un po’ di tempo riflettevo sulla mia vita. Il Covid mi ha dato modo e tempo di tradurre le riflessioni in un testo faticosamente scritto. Una autobiografia non è solo ricordi, belli e brutti. Non deve mai essere un compendio di rancori, ma non può evitare i rimpianti. Nella mia visione, ripercorrere la mia vita intellettuale serve anche a esprimere affetto e gratitudine a persone, mia mamma, soprattutto, i miei professori al Liceo e all’Università, che hanno segnato la mia vita.

TRA SCIENZA E POLITICA

Una autobiografia

Una autobiografia (UTET 2022)

«Molti sabati pomeriggio di quel dolce autunno del 1974 a Harvard li passammo a giocare al pallone nel campetto dietro casa. Mario Draghi era spesso con noi, ma certo, giocatore piuttosto lento e poco grintoso, non era il più dotato in quello sport.»

Gianfranco Pasquino nei suoi primi lunghi ottant’anni di vita e attività è stato molte cose: allievo ed erede di Norberto Bobbio e Giovanni Sartori, docente a Harvard, editorialista nei principali quotidiani, ospite impertinente dei talk show, ma anche “quasi sindaco” di Bologna – candidatura avventurosa, per la quale nutre qualche rammarico. Però sono più numerose le gioie, le soddisfazioni e le vicissitudini a lieto fine dentro questa autobiografia, in cui Pasquino dipana il filo della memoria Tra scienza e politica, con sapienza e leggerezza.

Lo vediamo muovere i primi passi accademici a Torino, nelle aule universitarie che Nicola Abbagnano disertava senza avvisare, sostituito prontamente da un giovane assistente sconosciuto che iniziava gli studenti alla semiotica (era Umberto Eco). Lo seguiamo poi negli Stati Uniti, dove ha la fortuna di approdare da ragazzo durante anni cruciali per la storia mondiale: siamo accanto a lui quando, allo scoppio delle tensioni per la guerra in Vietnam, durante un incontro con Robert F. Kennedy non riesce a trattenersi dal porgli una domanda scomoda sulle lacune delle indagini riguardanti la morte del fratello JFK. E via via lo ritroveremo poi coordinatore del Dizionario di politica diretto da Bobbio e Matteucci, frequentatore dei college di Oxford e Cambridge (ma anche dell’Old Trafford), testimone della fine del Pci al congresso di Rimini, sostenitore di Napolitano al Quirinale (che nel ringraziarlo via mail sembrava tuttavia declinare l’invito, dicendosi umilmente «lieto della mia carica di senatore a vita»), animatore di riviste e pungolatore di avversari, arguto elzevirista e soprattutto fedelissimo tifoso del Toro. Non mancano infatti i ricordi personali e le persone importanti della sua vita privata, sfiorata con il pudore che si confà a un torinese doc.

Tra un seminario di Norberto Bobbio, un dissidio con Eugenio Scalfari e una stoccata a Matteo Renzi, Pasquino si dimostra tuttora un politologo «troppo imprevedibile» (come lo definì polemicamente Ferruccio de Bortoli), che non si è limitato a studiare, ma si è impegnato in politica e in parlamento per contribuire a cambiare l’Italia. Un intellettuale outsider tra le circostanze del destino, che grazie a una intelligenza affilata e a occasioni fortunate (nonché a una notevole dose di autoironia) si è ritrovato non solo testimone d’eccezione, ma comprimario illustre del secondo Novecento.

Gianfranco Pasquino

GIANFRANCO PASQUINO (Torino, 1942), allievo di Norberto Bobbio e di Giovanni Sartori, è professore emerito di Scienza politica all’Università di Bologna. Associate Fellow alla SAIS-Europe di Bologna, è stato direttore, dal 1980 al 1984, della rivista “il Mulino” e, dal 2000 al 2003, condirettore della “Rivista italiana di Scienza politica”. Dal 2010 al 2013 presidente della Società italiana di Scienza politica, è autore di numerosi volumi, i più recenti dei quali sono Cittadini senza scettro. Le riforme sbagliate (2015), Bobbio e Sartori. Capire e cambiare la politica (2019, tradotto in spagnolo nel 2020) e Italian Democracy. How It Works (2020). È particolarmente orgoglioso di avere condiretto insieme a Norberto Bobbio e Nicola Matteucci per Utet il celebre Dizionario di politica (2016, nuova edizione aggiornata). Per Utet ha inoltre pubblicato La Costituzione in trenta lezioni (2016), L’Europa in trenta lezioni (2017) Minima politica (2020) e Libertà inutile (2021). Dal luglio 2005 è socio dell’Accademia dei Lincei.

Le responsabilità di Putin, le nostre capacità di risposta, la nostra disponibilità a fare sacrifici #Ucraina #sanzioni

Credo sbagliato e controproducente discutere dell’aggressione di Putin all’Ucraina colpevolizzando noi stessi, l’Unione Europea, gli USA, l’Occidente (!). Le responsabilità sono dell’autocrate russo, avvelenatore degli oppositori. Poi, possiamo interrogarci sulle nostre capacità di risposta, sulle sanzioni, sulla nostra disponibilità a fare sacrifici. Poi. Non è tutta un’altra storia, ma è una storia difficile e costosa. Da scrivere con coscienza dei rischi e degli impegni che abbiamo con la democrazia. Per tutti.

Fatta la legge elettorale, trovato il disaccordo. Scrive Pasquino @formichenews

Tra gli elementi non considerati nella scelta di una legge elettorale c’è la premessa scientificamente e eticamente doverosa: quanto potere conferisce agli elettori. L’analisi di Gianfranco Pasquino, accademico dei Lincei prossimamente in libreria con “Tra scienza e politica. Una autobiografia” (Utet)

La premessa scientificamente e eticamente doverosa è che il criterio dominante per valutare la bontà di una legge elettorale è quanto potere conferisce agli elettori. Naturalmente, abbiamo imparato che nessun dirigente di partito e nessuno dei loro politologi, o presunti tali, di riferimento utilizza quel criterio come essenziale. Sappiamo che due criteri prevalgono su qualsiasi altra considerazione. Primo, non perdere ovvero limitare le dimensioni della eventuale sconfitta. Secondo, riuscire comunque a portare in Parlamento rappresentanti consapevoli di essere debitori della loro elezione e carica al capo partito o al capocorrente e, dunque, orientati alla disciplina interessata (alla ricandidatura). Nessuna variante di legge proporzionale rende impossibile conseguire entrambi gli obiettivi, anche se, garantendo un voto di preferenza (ricordo che gli italiani si espressero in questo senso in un fatidico referendum giugno 1991) si darebbe persino un po’ di potere agli elettori. Mi sono tappato le orecchie per non sentire le strilla di coloro che contro ogni obiezione vedono nelle preferenze solo corruzione.

Se Letta mi chiedesse che cosa serve meglio a chi vuole costruire un campo largo, gli risponderei che una legge maggioritaria a doppio turno in collegi uninominali è la soluzione migliore. Quel campo sarebbero/saranno gli elettori a costruirlo secondo il gradimento che daranno all’offerta delle candidature, ovviamente con occhi di tigre, e delle indicazioni di alleanze con i pentastellati incentivati a stare nella coalizione in fieri. Dal canto loro, un po’ tutti i centristi vorrebbero contarsi grazie ad una legge proporzionale che non contenga nessuna soglia d’accesso al Parlamento, rischiosissima per la sopravvivenza di non pochi di loro. Meloni continua a propendere per e difendere “il” maggioritario, credo sostanzialmente la legge Rosato, due terzi proporzionale, un terzo maggioritaria. Sa che, a bocce ferme, questa legge le consentirebbe di essere numericamente decisiva se il centro-destra vuole ricompattarsi e governare. Ma non è vero, come sembra temere, che “la” proporzionale la metterebbe fuori gioco. Anzi, contati i voti proporzionali è possibile, persino probabile che quel che resto del centro-destra sarebbe costretto a constatare l’indispensabilità dei seggi di Fratelli d’Italia per giungere alla maggioranza assoluta in Parlamento. Non tanto paradossalmente, anche una legge di tipo francese renderebbe comunque i suoi voti decisivi per tutti candidati uninominali del centro-destra. FdI sarebbe sottorappresentata, ma determinante. Come si capisce da questo sintetico scenario, risulta chiarissimo perché un accordo sulla legge elettorale sia molto difficile da trovare. Formiche mi ha chiesto di non esprimere le mie preferenze. Allora concludo con due notazioni comparate che è sempre il modo migliore di procedere. Il doppio turno francese dà più potere agli elettori e ai candidati e agevola la formazione di coalizioni per il governo. Le leggi proporzionali sono spesso raccomandate quando esiste frammentazione sociale e politica. Una buona soglia di accesso riduce la frammentazione, la proporzionalità rappresenta adeguatamente la società. Il resto, nel bene e nel male, non può non restare nelle mani dei dirigenti di partito.

Pubblicato il 23 febbraio 2022 su formiche.net

Gli intellettuali hanno deciso di cancellare il dibattito? @DomaniGiornale #DibattitoPubblico

“Gli editorialisti di questo giornale non debbono criticarsi a vicenda nei loro articoli”. Questa frase, ripetutami più volte, mi è rimasta impressa. Ho prestato maggiore attenzione a quello che gli editorialisti di quel quotidiano e del suo concorrente più diretto scrivevano e ne ho trovato conferma. Talvolta i loro articoli argomentavano in maniera diversa e offrivano interpretazioni divergenti, persino anche se raramente, in maniera plateale. Tuttavia, l’interlocutore non veniva citato. Difficile dire se i lettori cogliessero le differenze e considerassero positivo il silenzio sui nomi degli autori che si contrapponevano.

Se la buona informazione democratica passa anche, direi soprattutto, da un dibattito pubblico di idee e di interpretazioni, non è questo che trovo sui quotidiani italiani. Leggo, invece, di frequente quegli stessi editorialisti che, con opportuna distanza temporale, recensiscono i loro rispettivi libri quasi mai sollevando dubbi, rilevando mancanze, individuando problemi. Anche questo è in linea con il forte consiglio (sic) a non criticarsi reciprocamente. Impossibile, non solo per il lettore medio abituale, ma anche per lo specialista, sapere da quella recensione se quel libro apporta davvero qualcosa di nuovo, contribuisce a spiegare avvenimenti, fornisce visioni alternative. Sicuro, però, che considerevole è l’effetto pubblicitario di una recensione a tutta pagina, magari non direttamente sulle vendite, ma sulla visibilità. L’autore, chiedo scusa, l’autrice sarà chiamata a parlare del suo libro in due/tre salotti televisivi nei quali sarà messa in bella mostra la copertina del libro. Poiché è improbabile che conduttrice e conduttore né gli altri ospiti abbiano letto il libro, non ne seguirà nessuna discussione. Nessuna conseguenza possibile in termini di arricchimento delle conoscenze che non esclude affatto che quel libro sia originale, colto, bello da leggere, gratificante. Non lo sapremo da quei salotti. Eppure gli invitati dovrebbero essere interessati a saperne di più, a discutere. Per lo più si trattengono. Se la discussione vertesse prima o poi sul libro che hanno scritto meglio non essersi creati nemici con eventuali critiche passate. Ciascuno degli invitati parlerà solo se interpellato da chi presiede al salotto. Dopo avere sistematicamente lodato l’eventuale servizio esterno dal quale prende le mosse il dibattito, l’invitato, tranne se politicamente schierato, darà sistematicamente ragione, con qualche rara, ma prevedibile eccezione, a chi gli/le ha fatto la domanda: “Assolutamente, sì!” Gli ospiti che intervengono successivamente non menzioneranno chi li ha preceduti, troppo onore, meno che mai se sono in dissenso. Più facile dirsi d’accordo il che per lo più conduce alla menzione del proprio intervento da parte dell’ospite successivo. Non so quanto sia vero che i telespettatori dei talk show televisivi vi assistono distrattamente salvo fare salire la curva dell’audience quando gli ospiti si accapigliano. So che ci sono guastatori di mestiere, spesso invitati per questa loro precipua propensione. Naturalmente, da questi incidenti non scaturisce mai informazione, non discendono elementi conoscitivi, non si costruisce un dibattito pubblico istruttivo.

Scrivo questo articolo mentre sui giornali si ricorda il centesimo anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini. Mi trovai spesso in disaccordo sulle sue prese di posizione nelle quali riconobbi sempre vera sostanza. Dove (su quale quotidiano?, oso: in quale salotto televisivo?) sono finiti gli intellettuali pubblici in grado di discutere con Pasolini?

Pubblicato il 23 febbraio 2022 su Domani

“La lezione francese” Il sistema maggioritario a doppio turno in collegi uninominali #DemocraziaFutura Anno I n4

Il sistema elettorale francese maggioritario a doppio turno in collegi uninominali ha una storia lunga e interessante. Da non pochi punti di vista, ad esempio, il potere degli elettori e la rappresentanza politica ad opera degli eletti, è una storia di successo.

In Francia il sistema elettorale a doppio turno è stato utilizzato, con qualche breve interruzione, durante tutta la Terza Repubblica (1871-1940). Fermo restando che in ciascun collegio uninominale il seggio era attribuito al primo turno al candidato che aveva ottenuto il 50 per cento più uno dei voti espressi, come avviene dal 1958 in poi (purché abbiano votato almeno il 25 per cento degli elettori aventi diritto), quel doppio turno non conteneva clausole restrittive. In assenza di un vincitore al primo turno, al secondo turno non soltanto potevano passare tutti i candidati già presentatisi, ma venivano ammessi anche altri candidati.

Questa possibilità consentiva ai dirigenti dei partiti e ai candidati stessi di valutare le chances di vittoria di ciascuno e di tutti. Non furono rari i casi nei quali, ad esempio, i candidati socialisti al primo turno erano tre o addirittura quattro. Valutata la loro prestazione, rimaneva in lizza al secondo turno il candidato che aveva ottenuto più voti, ma talvolta il secondo piazzato se ritenuto più idoneo a sommare tutti i voti socialisti e qualche voto in più di candidati “vicini” che desistessero. Addirittura, preso atto che nessuno dei candidati dava adeguata garanzia di riuscire a ottenere la vittoria al secondo turno, il ritiro di tutti apriva le porte ad una nuova candidatura non presente al primo turno.

A chi (si) chiede quale sia la logica di questa variante del doppio turno, è possibile e utile offrire una risposta generale e alcune considerazioni specifiche. La risposta generale, a mio parere convincente, è che, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, il doppio turno in sé è portatore sano di abbondanti informazioni politiche importanti. Le informazioni riguardano i candidati, i dirigenti dei partiti, i mass media (allora, essenzialmente la molto letta stampa locale) e, ovviamente, i cittadini elettori. Ciascuno dei protagonisti a vario titolo riceve conoscenze significative e può farne tesoro:

- I candidati sono in grado non solo e non tanto di valutare la loro prestazione e quella dei concorrenti dentro e fuori del proprio partito, ma anche la validità della propria campagna elettorale oltre all’apprendimento delle preferenze e degli interessi degli elettori tutti e di coloro ai quali hanno fatto riferimento privilegiato.

- A loro volta i dirigenti dei partiti acquisiscono tutte queste informazioni che consentono loro di risolvere eventuali diatribe interne e, come già anticipato, di cambiare tutti e/o tutto con minori resistenze e con fondate giustificazioni.

- L’attenzione dei mass media è “catturata” dal complesso gioco delle valutazioni dei candidati e dei dirigenti dei partiti e degli eventuali negoziati per il ritiro di alcuni, le desistenze, e l’ingresso di nuovi candidati.

- Pertanto, tra un turno e l’altro verrà messo a disposizione degli elettori una considerevole quantità di materiale conoscitivo utile alla formazione delle loro opinioni e alla decisione di voto.

La parentesi proporzionale durante la Quarta Repubblica (1946-1958)

Nel 1946 la Quarta Repubblica francese si dotò di un sistema elettorale proporzionale che, manipolandolo in più occasioni anche al fine di fabbricare maggioranze parlamentari, utilizzò fino al 1958. Non mi riesce di ricostruire la storia dei passi con i quali si pervenne alla decisione di “tornare” ad un sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

Comprensibilmente, socialisti e comunisti erano contrari perché consapevoli che la rappresentanza proporzionale “difendeva” meglio le loro posizioni che cominciavano a scricchiolare. Notoriamente contrario al régime des partis del quale socialisti e comunisti costituivano un pilastro, Charles de Gaulle vedeva nei collegi uninominali uno strumento potente per dare visibilità ai candidati, alle persone a scapito delle ideologie e delle organizzazioni.

Il combinato disposto del suo carisma con candidature spesso eccellenti, per le quali la frase “espressioni della società civile” era straordinariamente appropriata e calzante, fece il resto. I collegi uninominali avrebbero premiato le persone e svantaggiato le organizzazioni burocratiche. Socialisti e comunisti persero voti, ma, soprattutto, per la loro incapacità a padroneggiare la logica del doppio turno, soprattutto, come vedremo, l’imperativo di giungere ad accordi, finirono nettamente sottorappresentati in termini di seggi.

Alla logica del doppio turno è, dunque, opportuno dedicare la massima attenzione.

Al primo turno vince il seggio il candidato/a che ottiene il 50 per cento dei voti più uno purché abbia votato almeno il 25 per cento degli elettori aventi diritto. A titolo puramente indicativo, nel corso delle molte elezioni legislative francesi dal 1962 ad oggi raramente più di cento seggi sono stati assegnati al primo turno. Clamoroso nel 1968 fu l’esito per i gollisti e i giscardiani che presentarono candidati comuni fin dal primo turno eleggendo addirittura 144 candidati.

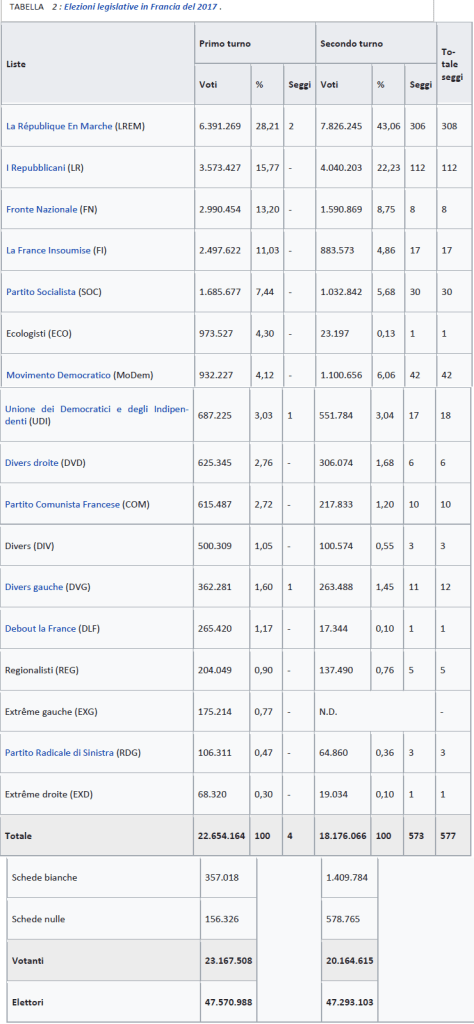

Al confronto i 2 seggi conquistati al primo turno nel 2017 dalla rampantissima La République en Marche di Emmanuel Macron appaiono un bottino davvero misero soprattutto alla luce della debolezza degli altri partiti. Qui a dimostrazione riporto i dati del collegio del secondo arrondissement di Parigi dove gli elettori che non gradivano il candidato del La République en Marche si sono numerosamente trasferiti sulla candidata gollista (più che le percentuali sono rivelatori i numeri assoluti).

Altrettanto, ancorché diversamente, clamoroso, fu l’esito delle elezioni legislative volutamente anticipate dal Presidente Jacques Chirac nel 1997. “In quell’anno, il Fronte nazionale supera la soglia del 12,5 per cento in addirittura 133 collegi, contro i 49 del 1933, e riesce ad essere presente in 56 duelli (31 con la destra moderata, 13 con il Pcf, 11 con il Ps, 1 con i verdi) e in 76 triangolari (5 con Pcf e destra moderata, 68 con Ps e destra moderata, 3 con verdi e destra moderata)”[1]. Molto importante è sottolineare che “nelle competizioni triangolari, in diversi collegi la presenza del Fronte nazionale ha favorito la vittoria della sinistra: la destra moderata è stata sconfitta in 47 collegi su 76”[2]. Nel 1997 è apparso in estrema evidenza quanto la chiusura dei gollisti, fermamente voluta da de Gaulle, all’estrema destra lepenista possa essere costosa e quanto il semplice mantenimento della candidatura lepenista al secondo turno, impedendo un flusso di voti a favore della candidatura gollista, vada a favore della candidatura di sinistra rimasta in campo[3].

Nelle elezioni legislative del 2007, l’exploit presidenziale di Nicolas Sarkozy portò l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) a conquistare 98 seggi al primo turno. I socialisti ne vinsero uno.

Complessivamente 110 candidati furono eletti al primo turno, effetto quasi unicamente del trascinamento della vittoria presidenziale di Sarkozy a favore dei candidati dell’UMP.

Tuttavia, è molto importante sottolineare un fatto reso possibile proprio dal doppio turno e prontamente evidenziato da Le Monde. Imbattibile nella presentazione dei dati elettorali collegio per collegio, in quell’occasione l’autorevole quotidiano francese evidenziò con preoccupazione che, con riferimento ai dati del primo turno, stava per prodursi un’ondata blu (il colore dell’UMP) di proporzioni massicce. Suonato l’allarme, certo non tutti gli elettori francesi leggono Le Monde!, al secondo turno si assistette a due fenomeni congiunti:

- la mobilitazione dello sparso elettorato di sinistra a favore dei candidati, per lo più socialisti, rimasti in lizza, che passarono da un deputato a 185,

- la mancata convergenza dei centristi sui candidati dell’UMP cosicché lo squilibrio nel numero dei parlamentari fra UMP/PS fu significativamente ridotto.

Questo avvenimento, non inusitato, ma rilevante nelle sue proporzioni, richiede una spiegazione che si basi sulla logica di funzionamento del doppio turno e la espliciti approfondendone le notevoli potenzialità politiche e rappresentative.

Il comportamento degli elettori al primo turno

Come è stato spesso notato, al primo turno l’elettore/trice può permettersi di votare sincero, ovvero per la sua candidatura preferita, in particolare, se intrattiene due aspettative:

1. Nessuno vincerà al primo turno;

2. La sua candidatura preferita riuscirà a superare la soglia di accesso e passerà al secondo turno.

Tuttavia, è possibile, ma non frequente, che alcuni elettori votino fin dal primo turno in maniera strategica, vale a dire, non per la candidatura preferita, che temono abbia poche chances di superare la soglia con il rischio quindi di sciupare il loro voto, ma per la candidatura second best. Il punto merita una breve, ma assolutamente importante, digressione.

Di doppi turni ce ne sono diverse varianti, come scriverò, più avanti.

Il ballottaggio che è la modalità di doppio turno usato nelle elezioni presidenziali francesi (ma anche altrove) è da considerare distinto dal doppio turno legislativo, da non confondere con e da non assimilare a quel doppio turno.

Infatti, quando il vincitore scaturisce da una competizione alla quale sono ammessi soltanto i primi due candidati più votati, parte numericamente rilevante dell’elettorato avrà perso il suo candidato preferito, votato al primo turno, quindi, se decide di non astenersi, si troverà costretto a votare in maniera strategica al ballottaggio, prevalentemente contro la candidatura più sgradita.

L’esistenza del ballottaggio riduce la discrezionalità dell’elettorato, le sue opzioni di scelta e l’elasticità del doppio turno. Si giustifica nell’elezione delle cariche monocratiche poiché ha come obiettivo quello da dare al vincente la legittimità che deriva da una maggioranza assoluta (anche se, come in alcune elezioni presidenziali francesi, nient’affatto cospicua).

La soglia percentuale alta su accesso al secondo turno per ridurre la frammentazione

Al secondo turno in Francia possono (non necessariamente debbono) passare tutti i candidati che superano una determinata soglia percentuale. Nelle prime elezioni dopo la riforma la soglia fu fissata relativamente bassa: 5 per cento. Qualche anno dopo fu innalzata al 10 e nel 1976 definitivamente stabilita al 12,5 per cento degli elettori aventi diritto. È una soglia piuttosto alta poiché se i votanti sono l’80 percento in pratica diventa all’incirca il 17 per cento. De Gaulle e i suoi consiglieri miravano a contenere e ridurre la frammentazione e il numero dei partiti. In buona sostanza questo esito non è stato conseguito.

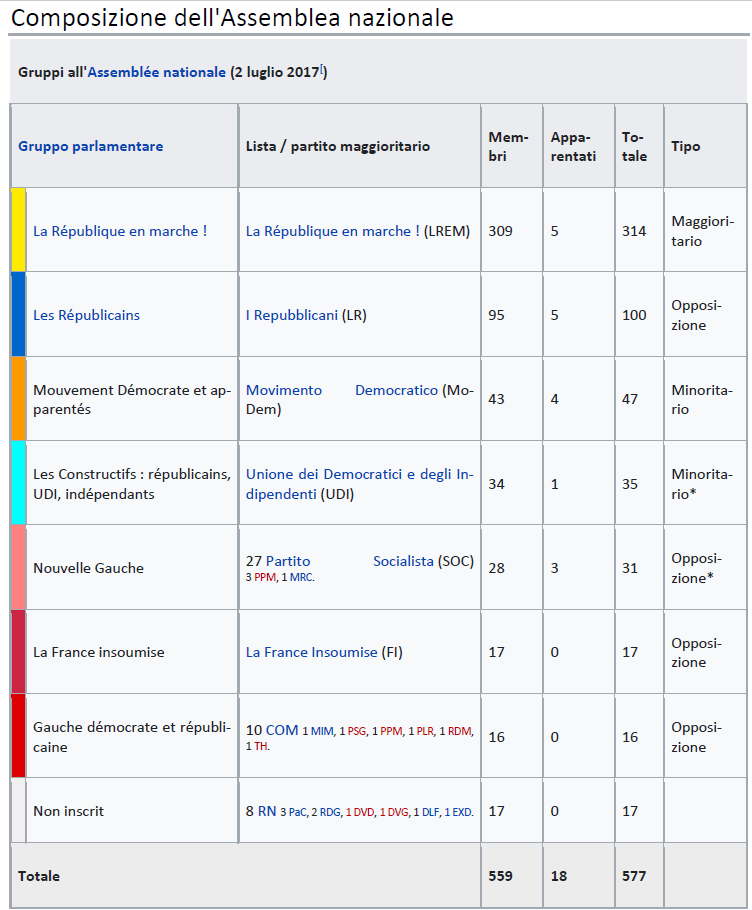

Come dimostrano i dati della tabella relativa alle più recenti elezioni legislative, quelle del 2017, nell’Assemblea Nazionale francese sono presenti rappresentanti di addirittura otto partiti che hanno dato vita a sette gruppi parlamentari.

Tralascio di interrogarmi su quanto questi numeri siano rassicuranti per i tanti, troppi, oppositori italiani del sistema elettorale maggioritario francese.

Credo, però, di fare un’operazione utile riprendendo una proposta di Giovanni Sartori, convinto (come me) della bontà del sistema francese. Per venire incontro ai critici e agli oppositori italiani del maggioritario francese, Sartori tentò di sventare l’obiezione al criterio della soglia percentuale di voti indispensabili per passare al secondo turno indicando una modalità diversa. Stabilendo una soglia percentuale tutti i dirigenti dei partiti piccoli erano/sono/si ritengono in grado di valutare quanto penalizzante potrebbe essere per le loro candidature. Per rendere i calcoli meno affidabili e meno influenti, Sartori suggerì che, invece, di definire una soglia percentuale, il criterio da utilizzare fosse che in tutti i collegi uninominali l’accesso al secondo turno venisse comunque consentito ai primi quattro candidati introducendo nel sistema maggiore elasticità complessiva.

Timori, costrizioni e opportunità del sistema uninominale a doppio turno

Peraltro, i dirigenti dei partiti e i loro sedicenti consiglieri nutrono anche altri, più importanti timori: nei collegi uninominali si vince e si perde senza recuperi (l’elenco di candidati francesi di alta qualità sconfitti è molto lungo a cominciare dal socialista Michel Rocard Primo Ministro dal 1989 al 1991 e sconfitto nel 1993), non è mai consentito di candidarsi in più di un collegio uninominale. Non esistono pluricandidature truffaldine.

Rapidamente il doppio turno dimostrò di contenere sia costrizioni sia opportunità. Entrambe riguardano la necessità di trovare/costruire alleanze. Chi vuole vincere, candidato e partito, è consapevole che, salvo rari casi eccezionali, solo trovando voti aggiuntivi a quelli che può ottenere in quanto candidato di un partito riuscirà ad avere la maggioranza relativa nel suo collegio elettorale.

Pertanto, saranno i dirigenti dei partiti vicini/affini/coalizzabili che svolgeranno una indispensabile attività di coordinamento indicando quali candidati dovranno essere premiati e quali candidati dovranno desistere e in quali collegi.

Potranno trattarsi di accordi temporanei e di desistenze occasionali oppure di qualcosa di più organico.

Così fu in Francia con l’alleanza più che decennale fra i gollisti e i Repubblicani Indipendenti di Valéry Giscard d’Estaing (che addirittura lo portò alla Presidenza della Quinta Repubblica).

Così fu negli anni settanta fra socialisti e comunisti quando finalmente i comunisti si resero conto che l’opzione di “correre” da soli portava soltanto a ripetute sconfitte e, comunque, i loro elettori decisero che era doveroso mandare all’Eliseo il socialista François Mitterrand (1981 e poi, ugualmente, 1988).

Le opportunità vengono offerte proprio dal doppio turno in quanto tale che consente ai dirigenti di partito di valutare le opzioni in campo e di effettuare desistenze e convergenze in questo modo segnalando agli elettori che le alleanze nei collegi prefigurano, se confermate dai voti e premiate dai seggi, la coalizione di governo. Il doppio turno (mi) appare come la modalità migliore per costruire un “campo largo” (copyright Enrico Letta) grazie all’apprezzamento degli elettori per quanto viene loro offerto e prefigurato dai dirigenti dei partiti seriamente e credibilmente interessati a quel campo. Lo considero anche ottimo nell’accrescere la quantità e qualità di rappresentanza politica. Infatti, il candidato che vince grazie alla convergenza su di lui/lei dei voti provenienti dall’elettorato di altri partiti/candidati-e è perfettamente consapevole di dovere tenere conto e rappresentare anche quelle preferenze e quegli interessi [4]

Per quasi vent’anni la competizione elettorale e politica nella Quinta Repubblica francese è stata appannaggio di quello che i commentatori e gli studiosi francesi definirono “quadriglia bipolare”: a sinistra socialisti e comunisti (più i cosiddetti “divers gauche” aggiuntivi, quasi mai decisivi), nel centro-destra gollisti e repubblicani indipendenti.

L’estrema destra, il Front National di Jean-Marie Le Pen riuscì ad entrare in forze nell’Assemblea Nazionale solo perché nel 1986 il Presidente Mitterrand re-introdusse la proporzionale cercando opportunisticamente di impedire o quantomeno contenere la preannunciata vittoria di Chirac e di Giscard.

Con il doppio turno, prontamente recuperato da Chirac, il Front National non è mai andato oltre la conquista di pochi seggi. Infatti, il doppio turno incoraggia le convergenze sulle candidature moderate e punisce le ali estreme, il Front National, ma anche quel che rimane dei comunisti se non riescono a trovare alleati.

La fine non gloriosa della quadriglia bipolare è stata sancita, da un lato, dall’irrompere del ciclone Macron sullo scompaginamento già in corso dei socialisti e ancor di più dei comunisti e, dall’altro, dall’indebolimento dei gollisti, in parte erosi da Marine Le Pen.

In conclusione, anche tenendo conto che al buon funzionamento della competizione elettorale e politica e al suo bipolarismo ha dato un notevole contributo l’elezione popolare diretta del Presidente della Repubblica, il sistema elettorale maggioritario a doppio turno ha fornito un contributo che non esito a valutare come decisivo sia al governo del Presidente sia all’intrusione (sic) della coabitazione. Sì, come scrisse nel 1970 Domenico Fisichella, allora mio collega alla Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze, poi senatore di Alleanza Nazionale, il doppio turno di collegio è un sicuro (secondo me anche generoso) “dispensatore di opportunità politiche”[5]. Lo è non soltanto per i dirigenti e gli strateghi di partito, ma anche per i candidati e, quel che più conta, per gli elettori.

[1] Gianfranco Pasquino, Simona Ventura, “Il sistema elettorale a doppio turno e le sue conseguenze politiche”, in Gianfranco Pasquino, Simona Ventura (a cura di), Una splendida cinquantenne: la Quinta Repubblica francese, Bologna, il Mulino, 2011, 283 p. [La citazione è a p. 167].

[2] Gianfranco Pasquino, Simona Ventura, “Il sistema elettorale a doppio turno e le sue conseguenze politiche”, in ibidem.

[3] Si veda l’esempio concreto di un collegio riportato a p. 167 del nostro saggio del 2011 citato alle note precedenti.

[4] Su tutta questa problematica rinvio al monumentale, quasi mille pagine, e imprescindibile studio di Philip. E. Converse, e Roy Pierce, Political Representation in France, Cambridge Massachussets – London, The Belknap Press of Harvard University Press, 1986, 996 p., uno dei migliori e più illuminanti prodotti della scienza politica statunitense del secolo scorso.

[5] Domenico Fisichella Sviluppo democratico e sistemi elettorali, Firenze, Sansoni, 1970, 260 p.

Pubblicato in

DEMOCRAZIA FUTURA

Media, geopolitica e comunicazione pubblica nella società delle piattaforme e della grande trasformazione digitale

Rivista trimestrale

Anno I

Numero Quattro

Ottobre – Dicembre 2021

A cosa servono i referendum nelle democrazie parlamentari @DomaniGiornale

Non so quanti altri peli i giudici costituzionali troveranno nelle otto uova referendarie sottoposte alla loro attenta e decisiva disamina giuridica. L’inammissibilità del cosiddetto “omicidio del consenziente” è un’enormità. La maggioranza della Corte non si è lasciata convincere da Giuliano Amato, l’autorevolissimo, per dottrina e storia personale, loro Presidente. Da non esperto, per di più con qualche propensione referendaria, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di referendum mi è frequentemente sembrata tenere in smodato conto alcuni criteri politici. Poi li nobilitava con riferimenti alla necessità di non aprire/acuire scontri, di non mettere a rischio la stabilità politica, già di per sé inferma, di non creare situazioni difficili. Dall’altro lato, i radicali hanno troppo spesso usato i referendum come clava contro i pur precari equilibri politici, come raffiche per abrogare la classe politica (eh, sì, qualche striscia di populismo nella concezione radicale della democrazia ha spesso fatto capolino). Nella stagione dei referendum elettorali, Giuliano Amato, allora vice-segretario del PSI, usò del suo prestigio di grande professore di Diritto Costituzionale, per denunciarli come “incostituzionalissimi”. La Corte l’accontentò soltanto in parte, ma commise quello che interpretai come un grave errore politico. Consentì all’abrogazione, non della legge nella sua interezza, ma di una o più frasi, con l’esito di una riscrittura del testo e della comparsa di una legge differente da quella che non s’era potuta abrogare. Si affermarono gli esperti del ritaglio.

Rapidamente, alcuni politici, ma anche i cardinali di Santa Romana Chiesa, sapendo che non potevano vincere contando i voti fecero appello all’astensione per fare fallire i referendum per mancanza di quorum. “Portare” alle urne il 50 per cento più uno degli italiani in epoca di disaffezione, declino dei partiti, polarizzazione politica, è diventato oramai un’impresa disperante. Triste, però, è vedere materie rilevanti per la vita degli italiani soppresse dal 20-25 per cento di astensionismo aggiuntivo a quello cronico con la sconfitta di quasi la metà dell’elettorato che si è mobilitato per conoscenza e convinzione.

Di fronte alla divisione, partigianeria e, talvolta, inadeguatezza, non del parlamento, ma dei parlamentari, i referendum abrogativi continuano ad avere la possibilità di adempiere ad alcuni compiti, relativamente impropri, ma utili. Possono servire soprattutto da stimolo individuando un problema e imponendo un dibattito pubblico in pubblico. Talvolta, fanno opera di supplenza prospettando soluzioni persino in concorrenza con quelle formulate dal governo. In questa tornata è il caso dei quesiti sull’amministrazione della giustizia sottoposti dalla Lega. L’ultima parola può sempre averla il Parlamento anche contro, ma meglio di no, le preferenze espresse dagli elettori referendari. Nelle democrazie parlamentari, il referendum rimane strumento irrinunciabile. Consentirlo anche su materie delicate, come l’omicidio consenziente, continua a sembrarmi opportuno.

Pubblicato il 16 febbraio 2022 su Domani

La Repubblica non può restare appesa a Draghi e Mattarella @fattoquotidiano

“Un lavoro so trovarmelo da solo”. Questa secca frase pronunciata con irritazione da Mario Draghi contiene molti elementi che non debbono essere sottaciuti. Certo c’è anche una sottile e assolutamente comprensibile critica nei confronti di coloro che non hanno voluto o saputo favorirne l’elezione al Quirinale. Soprattutto, però, è un messaggio ai dirigenti dei partiti per quello che fanno e quello che non fanno. Troppo affannati a rincorrere l’ultima dichiarazione di un qualsiasi parlamentare e a soffermarsi su polemichette di corto respiro e poco interesse, troppi commentatori perdono di vista gli elementi strutturali della politica italiana. Alla nascita del governo Draghi, che riduceva notevolmente potere e presenza dei partiti, molti sostennero che all’ombra del governo, i partiti avrebbero avuto modo e tempo per cercare di ridisegnare le loro strategie, ma soprattutto di riorganizzarsi e rimettersi in sintonia con gli italiani. Non è avvenuto praticamente nulla di tutto questo. Al contrario, l’elezione presidenziale ha dimostrato l’impreparazione di tutti i protagonisti e l’inadeguatezza delle loro visioni politiche. Per evitare la cosiddetta “crisi di sistema” il Parlamento ha richiamato il non troppo reticente Presidente uscente facendone quasi un uomo della Provvidenza. L’altro uomo della Provvidenza, ovvero Mario Draghi, insostituibile, ha potuto così continuare alla guida del governo per proseguire e portare a augurabile compimento l’opera di ripresa e resilienza consentita all’Italia dagli ingenti fondi europei.

Personalmente, non credo alla crisi di sistema, ma appendere le sorti della Repubblica italiana alla longevità di Mattarella e al prolungamento di un ruolo politico per Draghi significherebbe comunque, rimanere sostanzialmente nella crisi politica che ha caratterizzato tutta la legislatura in corso. La controprova viene dai partitini, un tempo sarebbero stati definiti “cespugli”, assembrati intorno al centro geopolitico, che la loro convergenza vorrebbero effettuarla sotto la guida di Draghi contando su voti aggiuntivi che, discutibilmente, il nome del Presidente del Consiglio apporterebbe loro. Di idee ricostruttive che scaturiscano da quei cespugli: la “moderazione”? la “fine del bipolarismo feroce”?, proprio non se ne vedono. Nel frattempo, nel centro-destra, che alcuni di loro propagandisticamente definiscono “compatto”, permane una lotta dura per la leadership e soprattutto appare enorme la distanza nelle posizioni relativamente all’Unione Europea. Il campo nel quale si è insediato il Partito Democratico è largo nelle intenzioni, ma non demograficamente in crescita, in attesa di elettori le cui aspettative non vengono soddisfatte da messaggi politici rilevanti e innovativi. Troppo facile parlare di lotta alle diseguaglianze senza indicare con precisione gli obiettivi da perseguire e le relative modalità. Eppure, è proprio dalla ripresa dell’economia che bisogna sapere trarre stimoli per procedere verso la riduzione delle diseguaglianze e l’ampliamento delle opportunità.

La cosiddetta “agenda Mattarella” esplicitata nel discorso del Presidente contiene una indicazione molto significativa concernente il ruolo del Parlamento che non va compresso e schiacciato dal governo, meno che mai a colpi di decreti accompagnati dalla imposizione di voti di fiducia. Quel ruolo potrà migliorare, ma di poco, grazie alla riforma dei regolamenti parlamentari, ma riuscirà ad affermarsi soltanto se i parlamentari saranno eletti con modalità che li liberino dalla sudditanza ai capipartito e capicorrente che li hanno nominati e li obblighino sia a trarre consenso dai loro elettori sia a essere responsabili nei loro confronti. Il cattivo funzionamento del parlamento è la condizione prima e fondamentale che incide sulla qualità di una democrazia parlamentare e che rischia di aprire una crisi di sistema senza prospettive.

Pubblicato il 15 febbraio 2022 su Il Fatto Quotidiano

Il significato del “bagno di democrazia” di Conte @DomaniGiornale

Troppo facile usare il sarcasmo contro un Movimento che si è presentato come portatore di una speranza di democrazia integrale e gioire perché un tribunale di Napoli decapita la sua leadership in quanto è stata eletta violando lo Statuto e, forse, un principio democratico. Il tribunale dà ragione ai ricorrenti che hanno sostenuto che dovevano essere ammessi a votare tutti gli iscritti, anche quelli da meno di sei mesi. Troppo facile anche ricordare che in molti congressi di molti partiti democratici (sic, qualche partito italiano i congressi neanche li fa), il voto è consentito soltanto a chi è iscritto talvolta da più di sei mesi, anche da almeno un anno, proprio per evitare afflussi indebiti e manipolazioni.

Sulla democrazia nei partiti, cominciando dal classico libro La sociologia del partito politico (1911) dell’allora socialdemocratico Robert Michels, che giunse alla conclusione che è impossibile, c’è sempre molto da raccontare, da scrivere, da criticare. La democrazia interna, più o meno auspicabile, non è mai soltanto un problema giuridico, ma è sempre, anche, soprattutto, un problema di rispetto delle regole, di equità e non solo di funzionalità. Il problema di adesso, ma anche a seguire, per il Movimento 5 Stelle non può, però, essere definito nei termini prospettati da Conte che ha dichiarato che il piano politico-sostanziale, dove si colloca la sua leadership, deve essere contrapposto e considerato superiore al piano giuridico-formale che la sospende. Rimane che la violazione dello Statuto concernente la votazione per il leader è, comunque, grave.

Sollevata, certo non necessariamente in nome della democrazia, ma come strumento di battaglia politica, quella violazione fa sospendere, se non decadere, la leadership che ne è scaturita. Almeno temporaneamente, alla testa del Movimento dovrà andare una leadership di emergenza e di garanzia. Conte deve prendere atto della nuova situazione. Ottima è la sua intenzione di procedere con le opportune modifiche allo Statuto. Meno chiaro è che cosa significhi la promessa di un “bagno di democrazia”. Infatti, la democrazia non esiste mai nel vuoto di regole e di procedure. Chi vuole instaurare e mantenere una democrazia deve sempre iniziare da lì e fare affidamento sugli irrinunciabili elementi formali che sono, per estendere la metafora, l’acqua nella quale sta immersa la democrazia.

A nessuna situazione che pretenda di essere democratica può bastare la sostanza, vale a dire un leader riconosciuto e acclamato. È essenziale che quel leader abbia ottenuto la sua carica, il suo ruolo in ottemperanza alle norme pattuite con il rispetto dovuto alle minoranze. Naturalmente, questo discorso vale per tutti i partiti. Conte sta forse imparando che la lotta politica si svolge dolorosamente su più piani e che il piano puramente politico non deve mai prevalere su quello anche giuridico, del rispetto delle regole. La lezione è salutare ed è auspicabile che valga per tutti, erga omnes.

Pubblicato il 9 febbraio 2022 su Domani

Enzo Cheli recensisce per la @rivistailmulino #Libertàinutile Profilo ideologico dell’Italia repubblicana @UtetLibri

Libertà inutile – il titolo dell’ultimo libro di Gianfranco Pasquino – ricalca l’interrogativo che Norberto Bobbio si poneva, senza darsi una risposta, alla conclusione del suo famosissimo Profilo ideologico del Novecento italiano pubblicato nel 1969, quando si chiedeva se, alla luce della nostra storia repubblicana, le libertà riconquistate dopo la caduta del fascismo e fissate nella nostra Costituzione fossero state utili o inutili. In altre parole: se queste libertà fossero state esercitate dal popolo italiano utilmente ai fini della costruzione di una vera cultura democratica del Paese o, invece, fossero state sprecate inutilmente dal momento che quella cultura di fatto non era nata.

Lo stesso Bobbio successivamente, nella ristampa del suo Profilo, attenuava il pessimismo di questa domanda, ma questo non esclude che la domanda venga a ripresentarsi ogni qualvolta il nostro sistema politico si trovi ad attraversare una fase critica quale quella che oggi stiamo attraversando. Fase in cui le stesse basi della nostra democrazia, pluralista nel suo impianto politico e parlamentare nella sua forma di governo, vengano messe in discussione da forze ed ideologie avverse. Per questo, in Libertà inutile. Profilo ideologico dell’Italia repubblicana (Utet, 2021) l’autore ritiene di dover riprendere e sviluppare fino ai nostri giorni la riflessione sullo stato di salute della nostra democrazia alla luce della cultura politica ad essa sottostante, riflessione che con Bobbio si era arrestata al 1968.

Per condurre questa analisi che investe il piano politologico, ma anche la storia e la filosofia politica, Pasquino dopo aver richiamato varie definizioni di democrazia, articola la sua indagine intorno a sei temi fondamentali.

Il primo tema è quello della nostra Costituzione, dei suoi principi, dei suoi valori, della sua forma di governo, delle difficoltà che storicamente ha dovuto incontrare per la sua attuazione e per la sua riforma. Questa Costituzione, pur con tutte le sue carenze, resta la più longeva in Europa e ha retto bene la prova del tempo tanto per la solidità del suo impianto, legato ad un compromesso politico nato su profonde radici storiche, quanto per la sua elasticità e capacità di adattamento alle complesse vicende della nostra vita politica.

Il secondo tema è quello del fascismo e dell’antifascismo cioè della vicenda che ha condotto alla nascita della nostra Repubblica attraverso la Resistenza e una guerra civile effetto delle fratture profonde che hanno sempre segnato la storia del nostro Paese prima e dopo l’unità nazionale.

Il terzo tema è quello del rapporto tra destra e sinistra nei primi quarant’anni della nostra storia repubblicana segnati dalla conventio ad excludendum nei confronti della maggiore forza di opposizione e dalla lenta marcia di avvicinamento di questa forza all’area di governo. È il tema del compromesso storico, dell’alternanza e dell’alternativa che ha segnato il dibattito pubblico italiano fino agli anni Novanta del secolo scorso.

Il quarto tema è quello della scomparsa delle culture politiche che, nell’immediato dopoguerra, avevano contribuito all’impianto della nostra Repubblica, quali la cultura cristiano-democratica, la cultura socialista e marxista e la cultura liberale. Una scomparsa che, a partire dagli anni Ottanta e dalla caduta del muro di Berlino, ha segnato la fine dei partiti storici e successivamente il progressivo declino del sopravvissuto sistema dei nostri partiti. Un declino – rileva Pasquino – che ha favorito, con una vicenda che non è stata solo nazionale, la discesa in campo e il recente successo dei nuovi movimenti populisti e sovranisti.

Movimenti populisti che attaccano le stesse basi della democrazia rappresentativa e parlamentare per ispirarsi a un modello distopico di democrazia diretta digitale che mira ad esaltare il ruolo di leaders in contatto diretto con la base popolare. Movimenti sovranisti che mirano a bloccare e invertire il processo di integrazione europea attraverso il richiamo a nazionalismi antichi ed alle rivendicazioni identitarie degli Stati nazionali.

Muovendo da questo complesso impianto di lavoro Pasquino pone al centro della sua riflessione – così come aveva fatto Bobbio nel suo Profilo – il tema della democrazia e della cultura politica in grado di sostenerla dal momento che oggi non esiste «nessun pensatore democratico in grado di offrire gli orientamenti indispensabili al funzionamento di una democrazia esposta alle sfide congiunte del populismo e del sovranismo». In altri termini il problema di fondo che oggi si pone al nostro Paese è per Pasquino questo: come difendere, mantenere e aggiornare la nostra democrazia repubblicana alla luce dei nuovi percorsi e delle nuove sfide che la storia del nostro continente ci sta prospettando?

Gianfranco Pasquino, al pari del suo maestro Norberto Bobbio, pur non offrendo a tale domanda una risposta certa non si sottrae all’impegno di indicare, come intellettuale e come cittadino, gli obbiettivi che andrebbero privilegiati e le strade che occorrerebbe percorrere per porre in sicurezza il futuro della nostra democrazia. Obbiettivi e strade che richiedono, peraltro, di comprendere le cause delle condizioni critiche che mettono attualmente a rischio la sopravvivenza della democrazia.

La prima causa riguarda la crisi che da tempo ha investito il nostro sistema dei partiti. Sappiamo che la Repubblica italiana è nata – secondo l’espressione coniata da Pietro Scoppola – come «Repubblica dei partiti» dal momento che nel nostro sistema i partiti hanno da sempre rappresentato il principale anello di congiunzione tra la base popolare, fonte del potere sovrano, e l’impianto istituzionale dei poteri pubblici. I partiti rappresentano, quindi, nel nostro sistema un elemento strutturale che per il buon funzionamento della democrazia non può mancare. La conseguenza è che, se i partiti declinano, anche le basi del nostro impianto democratico diventando più fragili ed esposte al rischio di rotture. Ed è proprio con riferimento a questa sopraggiunta ed accentuata fragilità che acquistano maggior forza e pericolosità le spinte dell’antipolitica e delle altre pulsioni eversive che attualmente scorrono dentro il nostro tessuto sociale.

Se questi sono i punti di fragilità della nostra democrazia, non mancano di contro, nella visione di Pasquino, i punti di forza su cui ordinare la difesa e, in prospettiva, il rafforzamento e l’adeguamento del nostro impianto democratico.

Il primo punto di forza – secondo una linea che Pasquino svolge molto efficacemente – va individuato nella nostra Carta costituzionale. Una Carta che – come dimostrato dai referendum costituzionali svoltisi nel 2006 e nel 2016 su due diversi e opposti tentativi di «grande riforma» costituzionale – tuttora gode, nonostante la sua anzianità, di un forte radicamento sociale che si contrappone alla fragilità ed alla fluidità attuale del nostro sistema politico. Quindi una Costituzione forte e resiliente tanto in ragione dei poteri affidati ai suoi organi di garanzia quanto in ragione della sua elasticità e capacità di adattamento alle continue oscillazioni del nostro governo parlamentare.

Certo è, peraltro, che per la tenuta e la stabilità di un impianto democratico non basta disporre di una buona Costituzione, se manca un sostegno alla stessa da parte delle forze presenti nella società sottostante. Se mancano cioè una buona cultura politica ed una etica pubblica socialmente diffuse che si riconoscano nei valori che la Costituzione afferma.

E qui si apre la sfida più difficile per il nostro Paese che il libro di Pasquino mette bene in luce e che riguarda l’esigenza di avviare, dopo il declino dei partiti tradizionali, la diffusione di una vera cultura democratica attraverso la ricostruzione di efficienti mediatori sociali per la formazione di una nuova classe politica sinceramente democratica, oltre che dotata di competenze adeguate per affrontare i problemi che la società contemporanea sta ponendo in campo.

Pasquino ritiene che per rispondere a tale esigenza le risorse nazionali, nelle nuove forme che la geopolitica sta oggi assumendo, non siano più sufficienti. La conseguenza è che oggi, per cogliere la giusta misura di una cultura politica adeguata ai tempi, occorre quanto meno ricorrere – come le recenti crisi finanziaria e sanitaria hanno ampiamente dimostrato – alla dimensione continentale rappresentata dall’Europa. Da qui la necessità di cercare le risposte corrette ai nuovi problemi che la democrazia deve affrontare muovendo in direzione di un’Europa federata intorno ai valori che hanno formato il nucleo originario delle democrazie moderne.

Pasquino conclude così il suo percorso: sottolineando come la grande sfida che oggi si pone alla scienza politica sia quella di riconoscere e indicare le strade più appropriate per perseguire e realizzare «l’ambizioso progetto di unificazione politica democratica del nostro continente». Sfida estremamente impegnativa che impone oggi di orientare le idee-guida della nostra storia repubblicana in direzione del contesto europeo.

Siamo quindi in presenza di un libro che va segnalato non solo per la sua grande attualità, ma anche per la varietà dei temi che pone in campo. Un lavoro ricco e avvincente che completa un percorso che il suo autore sta svolgendo ormai da tempo e la cui lettura si raccomanda non solo agli addetti ai lavori, ma a tutti coloro che, oltre ad avere interesse a comprendere le ragioni della crisi politica che stiamo attraversando, hanno a cuore le sorti future della nostra democrazia.

Pubblicato il 07 FEBBRAIO 2022

Rivista il Mulino 2022

Riproduzione riservata