La legge elettorale? Penserà al Quirinale @DomaniGiornale

Esistono paesi, come quelli scandinavi, il Benelux, la Germania dal 1949e altri, che, adottata una legge elettorale (proporzionale) all’inizio del loro percorso democratico, non l’hanno cambiata, procedendo, se del caso, a piccoli aggiustamenti. La continuità elettorale è un buon principio e ha valore Con una delle varianti possibili delle leggi proporzionali, nell’Italia repubblicana si sono eletti i parlamenti per undici legislature dal 1948 al 1994. Riformata quella legge, la prima volta sulla spinta di un referendum popolare, in senso maggioritario (il giustamente famoso Mattarellum utilizzato tre volte), è successo di tutto con ciascuna maggioranza parlamentare che ha tentato di salvarsi e riprodursi con una legge apposita. Insomma, la ricerca era indirizzata non ad una legge elettorale per un parlamento in grado di dare buona rappresentanza politica ai cittadini e di dare vita ad un buon governo, ma che avvantaggiasse chi la scriveva. Da un lato, le carenze tecniche degli improvvisati riformatori, dall’altro, i mutamenti delle preferenze degli elettori hanno frustrato (dovrebbe servire da lezione) le aspettative particolaristiche.

Da qualche tempo sembra che nel centrodestra fino al suo vertice si sia affacciato il dubbio che, mantenendo la legge vigente che porta il nome dell’on. Rosato, rischierebbero di perdere le elezioni prossime venture. Non importa che questi calcoli siano alquanti aleatori (in buona misura finora smentiti dai sondaggi) e prematuri. Conta il desiderio di mettere al sicuro la vittoria elettorale per “continuare il lavoro” nella prossima legislatura e, magari, eleggersi finalmente un/una Presidente della Repubblica di destra. Se l’attuale maggioranza rimane compatta, come ha fatto finora, potrà ottenere quello che vuole. Quindi, il compito delle opposizioni e dei commentatori consiste nel mettere in evidenza che la faziosità delle proposte va scapito delle possibilità di scelta e del potere dell’elettorato e che si intravvedono all’orizzonte alcune importanti criticità.

Se vi saranno liste di partito per assegnare una (in)certa percentuale di seggi, l’unico modo per dare potere agli elettori è consentire loro di esprimere un voto di preferenza. Nei collegi uninominali è ora di introdurre il requisito di residenza. Se l’elettore avrà due voti: uno per la candidatura nel collegio uninominale e uno per il partito nella circoscrizione bisogna consentire il voto disgiunto che esprime approvazione/disapprovazione per l’uno o per l’altra. Quando esisterà un testo, le osservazioni potranno essere più puntuali e i suggerimenti di alternative preferibili saranno più precisi.

Quel testo sarà comunque difficilissimo da scrivere se Giorgia Meloni ha intenzione di procedere con il disegno di legge costituzionale “Norme per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri,”. Infatti, non è ancora stato precisato se quella elezione sarà a turno unico (chi ha più voti, maggioranza relativa, vince) o a doppio turno (modalità altrove largamente prevalente e che assicura la maggioranza assoluta dei votanti). Soprattutto, non sappiamo quale dovrebbe essere il premio in seggi assegnato al vincitore. Però, è evidente che il premierato non sarebbe soltanto la fine della democrazia parlamentare italiana come l’abbiamo conosciuta, ma implicherebbe anche lo stravolgimento del Parlamento, della sua rappresentatività e di alcuni dei suoi compiti, a cominciare da quello del controllo sull’operato del governo.

Per sventare grossi guai/guasti costituzionali si può fare certo affidamento, ma entro limiti piuttosto ristretti, sulla moral suasion del Presidente della Repubblica che se ne intende. La giurisprudenza in materia della Corte Costituzionale mi è finora parsa timida e insicura, non sempre all’altezza. Meglio sarebbe se qualcuno nell’opposizione si mettesse rumorosamente all’opera per formulare una legge elettorale che combini buona rappresentanza politica con opportunità di formazione di governi stabili. Guardando ai sistemi politici europei se ne trovano esemplari apprezzabili, imitabili, cum grano salis adattabili. E allora?

Pubblicata il 25 febbraio 2026 su Domani

INVITO Separazione delle carriere? NO ad una riforma sbagliata #27febbraio #Ravenna

Ore 18:15

Sala Ragazzini

Largo Firenze, 14

Ravenna

Separazione delle carriere? NO ad una riforma sbagliata

Ne pariamo con

Gianfranco Pasquino

Prof. Emerito di Scienza Politica, Università di Bologna. Accademico dei Lincei

Raffaele Belvederi

Magistrato del Tribunale di Ravenna

Lucrezia Ciriello

Magistrato del Tribunale di Ravenna

Saluti

Stefano Kegljevic

Comitato in Difesa della Costituzione di Ravenna

Coordina

Maria Paola Patuelli

Libertà e Giustizia, circolo di Ravenna

Una riforma senza eleganza, un No affonda il premierato @DomaniGiornale

Le buone teorie, secondo alcuni importanti filosofi della scienza, hanno due grandi pregi: l’eleganza e la parsimoniosità. Con un numero ristretto di generalizzazioni concatenate, formulate in maniera il più possibile limpida senza eccessi di tecnicità, quelle teorie inquadrano e spiegano soddisfacentemente una molteplicità di fenomeni. Se pretendessimo che anche le revisioni della Costituzione italiana, certo scritta con eleganza e parsimonia apprezzabilissime, fossero soggette a questi due criteri valutativi, quella relativa alla separazione delle carriere dei magistrati non passerebbe la prova. Il testo è piuttosto lungo, alquanto farraginoso e, poiché raddoppia un organismo cruciale: il Consiglio Superiori e introduce l’Alta Corte, implica un amento dei costi di funzionamento. Invece, a mio parere, non è preoccupante che si presti, inevitabilmente, tanto a elogi epocali quanto a critiche abissali. Sono il tenore di quegli elogi e le implicazioni di quelle critiche, coloro che si pronunciano e il modo come lo fanno che inquietano e irritano.

Elogiare la revisione perché era quello che voleva Silvio Berlusconi non suona convincente, lo ha opportunamente già notato Franco Monaco, a chi ricorda che Berlusconi sosteneva la superiorità del potere esecutivo conquistato attraverso le elezioni sugli altri poteri, legislativo e giudiziario, non propriamente una concezione liberale. D’altronde, il ministro della Giustizia ha affermato che bisogna ristabilire la superiorità della politica sulla magistratura e che anche la sinistra (quando vincerà le elezioni …) ne trarrà vantaggi.

Per quanto possano essere organizzati, attenti, coesi, non credo che i mafiosi e le loro famiglie, più o meno allargate, riescano ad essere deciSIvi nel voto. Soprattutto, pur sapendo che la democrazia italiana continua ad avere notevoli problemi di funzionamento (uno dei quali si trova proprio nella disciplina dei referendum), non credo affatto che la separazione delle carriere in requirenti e giudicanti abbia di per sé l’effetto di facilitarne, meno che mai provocarne il crollo. Esistono una pluralità di anticorpi in grado di attivarsi. Inoltre, un conto è funzionare male un conto molto diverso è avere una struttura traballante. Naturalmente non penso nemmeno che, una volta inquadrati per tutta la loro vita i magistrati in una sola carriera, ne conseguirà la soluzione automatica, definitiva e felice dei problemi dell’Amministrazione della Giustizia in Italia. Avendo constatato che i dati ufficiali rilevano che solo l’0,50 per cento di loro che sono cica 9.600 hanno effettuato il passaggio di una carriera all’altra, non è plausibile che quel piccolo numero abbia creato grandi problemi. I magistrati del NO si difendono affermando regolarmente che i loro organici sono sottodimensionati, le dotazioni di personal ausiliario, di supporti tecnici e di materiale sono inadeguate. Aggiungerei che talvolta anche la loro preparazione non è all’altezza, che le loro conoscenze a fronte di quelle dei criminali non sono abbastanza aggiornate e, punctum dolens, che i loro tempi di lavoro, dei quali sono fondamentalmente e personalmente responsabili, risultano molto discutibili.

Non mi faccio illusioni. Il referendum non risolverà i problemi della Giustizia mentre sicuramente comporterà qualche conseguenza politica rilevante, Questo referendum costituzionale, non “popolare confermativo”, come dice lo spot istituzionale tramesso dalla RAI, potrebbe indebolire il governo, comunque scalfirne l’aureola di arroganza. Non è ancora chiaro se Giorgia Meloni, dichiarato preventivamente che non si dimetterà, ci metterà la facci a all’ultimo opportunistico momento. In caso di sconfitta si pone un problema, non di obbligo giuridico, ma certo dii moralità politica, di dimissioni, Se vincerà il “no” le opposizioni avranno sconfitto una brutta revisione, anche alla faccia delle quarte colonne al loro interno. Quel che più conta avranno anche comunicato che una maggioranza popolare per il cosiddetto premierato non c’è neanche con i duttili “sinistri per il sì”. Non è poco.

Pubblicato il 19 febbraio 2026 su Domani

Pasquino: «Si resti nel merito, basta dire che il Sì uccide la democrazia» #intervista @ildubbionews

Il professore: «Voterò no ma l’opposizione non dovrebbe dire che se si sperano le carriere cade la democrazia in Italia perché non è vero e non è così debole»

Intervista raccolta da Giacomo Puletti

Il professore Pasquino

Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza Politica a Bologna, puntualizza alcuni aspetti i vista del referendum sulla giustizia e mette in guardia centrodestra e centrosinistra. «Voterò no perché questa riforma non risolve i problemi della giustizia – dice – ma si resti nel merito e non si dica che se vince il Sì è la fine della nostra democrazia perché non è così».

Professor Pasquino: da Gratteri a Nordio negli ultimi giorni si sono accese le polemiche sul referendum costituzionale, che ne pensa?

Vorrei fare due premesse: la prima è che il referendum costituzionale non è confermativo, come sento dire. Confermativo od oppositivo può essere l’esito, non il referendum in sè. Secondo: i referendum in base alla Costituzione non li chiede il governo o una maggioranza parlamentare ma un certo numero di persone che possono essere cittadini o parlamentari. Quindi non è chiesto dal governo, altrimenti diventa un plebiscito. Questo referendum va purtroppo in questa direzione nel senso che sta diventando pro o contro il governo e non va bene.

Dunque la campagna si sta imbruttendo?

La campagna è brutta ma spesso è stato così, con frasi propagandistiche retoriche e cosi via. Per il referendum abrogativo del 91 Craxi invitò ad andare al mare, De Mita a giocare a tressette, Bossi a fare passeggiate. Lo stesso referendum 2016 di Renzi, chiesto da Renzi e per Renzi, fu soggetto a una campagna brutta. Non’è un attacco alla democrazia, come dice chi sostiene il No, ma una modifica alla Costituzione su un tema dirimente come al giustizia.

Lei ha deciso come voterà?

Di solito tendo a non esibirmi, ma tutti quelli che mi conoscono sanno che voterò No. Primo perché è una riforma inutile, nel senso che solo lo 0,5% dei magistrati è passato da una carriera all’altra negli ultimi 20 anni. Il secondo è che è costoso, perché ci saranno due Csm e si buttano soldi. Il terzo è che non risolverà i problemi della giustizia che sono organico, dotazioni e preparazione stessa dei magistrati. L’unico punto sul quale il Sì ha ragione è che alcuni magistrati non sono abbastanza preparati e quindi tendono a sbagliare e non essere puniti.

Da questo punto di vista l’Alta Corte potrebbe risolvere il problema?

Sperabilmente l’Alta Corte potrebbe risolvere il problema, ma siamo italiani e ci sarà sempre un modo per far fare carriera a qualcuno…I criteri di promozione in Italia sono sbagliati dappertutto, non solo per i magistrati. Basti pensare ai professori, alla pubblica amministrazione, alla Rai. E un problema più generale di cultura politica in senso lato, cioè accettare che c’è qualcuno migliore di noi e che i migliori dovrebbero fare carriera.

Nel Pd molti si lamentano della linea comunicativa del partito, dalla gaffe su Casapound fino a quella sul curling: che idea si è fatto?

È una comunicazione farraginosa, intessuta di preferenze e faziosità. Una comunicazione brutta che però riguarda un po’ tutti. Quando c’è qualcuno non gradito questo viene bullizzato, ma prendo atto che anche questo fa parte della cultura politica degli italiani. Ma il problema parte dai politici che avendo grande spazio comunicativo dovrebbero essere più attenti a quel che dicono, a come lo dicono, a come lo fanno. L’imbarbarimento del linguaggio politico poi incide un po’ su tutto.

E della campagna dell’opposizione in generale?

L’opposizione non dovrebbe dire che se si separano le carriere cade la democrazia in Italia. Perché non è vero e perché se la democrazia cadesse su un referendum che riguarda la magistratura vorrebbe dire che la nostra democrazia è molto debole e invece non è così.

Meloni finora non si è esposta troppo: strategia o necessità?

Meloni ha fatto un’operazione astuta. Questa è la riforma del governo Meloni e del ministro Nordio ma poi lei ha subito chiamato fuori il governo perché sa che deve evitare contraccolpi. Vediamo se riesce a mantenersi astuta fino in fondo. Dovrebbe semplicemente dire che dal suo punto di vista è una buona riforma utile al paese. Tutto il resto lo deve lasciare al dibattito pubblico cioè dire ai cittadini di informarsi da chi ne sa più di loro.

Il centrodestra collega la riforma alla necessità di maggiore sicurezza: è un argomento valido?

Secondo me i due argomenti sono abbastanza separati. Non è che se si separano le carriere si migliora la sicurezza dei cittadini. Ma è importante capire che c’è un problema vero di ordine pubblico che non riguarda solo gli immigrati. Basta vedere gli estremisti che si infiltrano nelle manifestazioni o le gesta degli anarchici. Il centrodestra risponde con la repressione che a volte può anche essere giusta ma non è la sola soluzione.

C’è una minoranza della sinistra per il Sì molto attiva: crede che possa dare fastidio a Schlein?

Costoro giustificano la propria scelta dicendo che erano già a favore della riforma Vassalli ma quelli che erano comunisti ed erano parlamentari non li ricordo così attivamente contrari alla linea del Pci, che era contro quel tipo di riforma. Il secondo elemento è che sono senza truppe, persone che hanno una lunga carriera politica anche colmata di onori dal partito che stanno criticando e che non credo incidano sull’opinione pubblica. È una battaglia personalistica e acida nei confronti dei loro compagni di partito che non mi piace per niente. Nel partito contano poco e quindi certamente non saranno determinanti.

Pubblicata il 17 febbraio 2026 su il Dubbio

Referendum: brutta informazione #ParadoXaForum

Il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati è giustamente destinato ad occupare molto spazio, informativo e manipolativo, a preoccupare molti commentatori e, chissà, a tentare di interessare il maggior numero possibile di elettori. Poiché, come dovrebbe oramai essere notissimo, i referendum costituzionali non necessitano di quorum per essere validi (i Costituenti vollero premiare i partecipanti, loro decidono e chi sta casa non deve contare), trovare argomenti originali e efficaci per convincere gli elettori ad andare alle urbe può risultare decisivo.

Non mi pare convincente l’argomento del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, “la politica deve riconquistare un ruolo superiore a quello della magistratura”. Anzi, pericoloso. Nelle democrazie liberal-costituzionali nessuna istituzione deve sottomettere le altre. Né mi pare mobilitante sostenere, come fanno i più accesi sostenitori del “NO” che la separazione delle carriere metterebbe a repentaglio la democrazia in Italia. Anche se la maggioranza degli italiani si lamenta a ragione della bassa qualità della loro democrazia, ci vuole molto più e ben altro per produrne il crollo. La Costituzione che ha costretto, prima, i comunisti, poi i fascisti e i loro eredi ad agire nel quadro democratico, ha mostrato di avere gli anticorpi contro qualsiasi forma di governo dei giudici. Resisterà anche impedendo che il governo “addomestichi” e riesca a asservire i giudici.

Piuttosto, quello che a 45 giorni dal voto dovrebbe impensierirci e irritarci è la bassa qualità del dibattito, dei confronti, delle previsioni. Non è nei poteri del Presidente Mattarella riportare tutto ad un livello accettabile, ma almeno ricordiamo quanto il Presidente ritenga importante il dovere civico dell’esercizio del voto. Più in generale, sostiene Luca Telese in un lungo post intitolato “Effetto Quirinale” e pubblicato on line negli Appunti di Stefano (Feltri) il 9 febbraio, il Presidente, custode della Costituzione, interviene coerentemente per impedire che “sul tema dei diritti e delle garanzie costituzionali” si vada al ridisegno “in modo radicale [del] la cartografia della politica italiana”. Peggio, poi, se il ridisegno cominciasse con questo referendum pure al momento in bilico fra “Sì” e “No” secondo il sondaggista Roberto Weber. Fa, però, malissimo Telese a sintetizzarne una lunga intervista mettendo fra virgolette una frase che non vi si trova e che riflette molto malamente quanto da Weber detto: “Per motivi diversissimi, si uniscono nel No al referendum tre categorie di elettori molto distanti tra di loro. I giovani, spaventati dall’America di Trump vista a Minneapolis [sic], gli ex elettori comunisti che oggi votano Pd, e gli ex elettori democristiani che oggi votano Meloni [sic]”.

I due “sic” stanno a segnalare il mio profondo disaccordo in attesa di essere argomentati in un’occasione futura. Ma il punto più importante consiste nel mettere in rilievo quanto hanno diversamente sbagliato due giornalisti, Telese fantasticando e Feltri evidentemente trascurando la lettura, pure capaci e competenti, su una tematica di notevole importanza politica e costituzionale. Grande è lo spazio per un’informazione migliore.

In cauda venenum. Però, il veleno non è mio. Lo diffondono molti degli interessati. Qui, poiché parlo di disinformazione, vorrei biasimare lo spot, immagino prodotto dal governo, probabilmente dal Ministero degli Interni, peggio s approvato dalla Commissione di Vigilanza, trasmesso frequentemente dalla Rai, inteso a ricordare che il 22 e 23 marzo si tiene un “Referendum popolare confermativo”. NO, e poi NO. È un referendum costituzionale, punto. Popolare o impopolare, da nessuna parte nella Costituzione il referendum è definito confermativo. Il suo esito potrebbe esserlo. Ma, se vincono i “No”, parleremo di referendum dismissivo che ha dismesso quella revisione costituzionale? Spero di no. Continuerà semplicemente e correttamente ad essere ricordato e menzionato per quello che è: un referendum costituzionale.

Pubblicato il 16 febbraio 2026 su PARADOXAforum

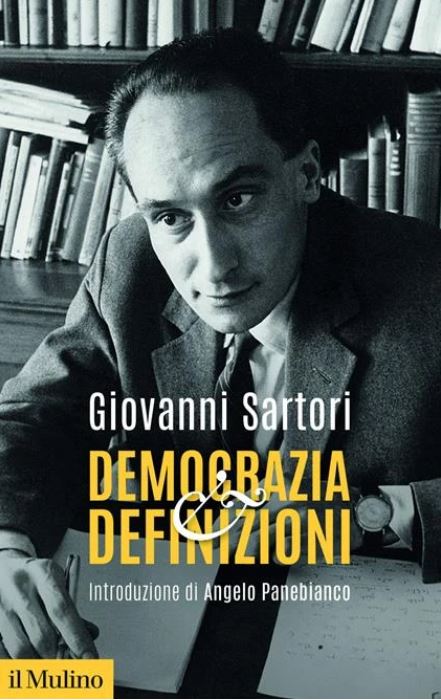

Democrazia e definizioni #presentazione del libro di Giovanni Sartori #19febbraio #Bologna Biblioteca dell’Archiginnasio @edizionimulino

19 febbraio 2026, 17:30

@ Biblioteca dell’Archiginnasio | Sala dello Stabat Mater

Piazza Galvani 1 Bologna

Incontro a partire dalla riedizione del volume

Democrazia e definizioni di Giovanni Sartori (il Mulino, 2025)

Intervengono Donatella Campus, Angelo Panebianco, Gianfranco Pasquino.

Ingresso gratuito su prenotazione

Una volta raggiunta la capienza massima consentita non sarà possibile entrare e sostare in piedi.

«Mentre tutti sappiamo, più o meno, come dovrebbe essere una democrazia ideale, troppo poco si accerta e si sa intorno alle condizioni di una democrazia possibile»

Edito per la prima volta nel 1957 — uno dei primi libri pubblicati dall’editrice il Mulino nata tre anni prima — e presto tradotto in inglese dallo stesso autore in una versione ampliata e in seguito in molte altre lingue, «Democrazia e definizioni» è unanimamente riconosciuto come uno dei più importanti libri di teoria della democrazia apparsi nel XX secolo. Con esso Sartori, allora poco più che trentenne, si afferma anche al di fuori dei confini nazionali, tanto che nel 1968 l’International Encyclopedia of Social Sciences gli affida la stesura della voce Democracy. Scritto in maniera efficace e brillante, con un impeccabile rigore logico, il volume affronta i problemi di fondo, i temi essenziali e perenni della democrazia, a cominciare dall’esigenza di definire con precisione il significato dei termini linguistici usati. Nel suo esame la dimensione descrittiva e quella normativa della democrazia risultano strettamente intrecciate; ne consegue che la democrazia è un regime politico che deve fare i conti con un ideale, per quanto lo scarto rimanga inevitabile. La presente edizione è corredata da un ampio saggio introduttivo di Angelo Panebianco che offre un ritratto intellettuale a tutto tondo dell’autore.

Giovanni Sartori (1924-2017), politologo di rango internazionale, a lui si deve in Italia la nascita della scienza politica come disciplina accademica. Dopo i primi anni di insegnamento a Firenze, nel 1976 si trasferisce negli Stati Uniti, dapprima a Stanford, e quindi alla Columbia, dove dal 1979 al 2004 ricopre la prestigiosa cattedra di Albert Schweitzer Professor in the Humanities. Nel 1971 fonda la «Rivista italiana di Scienza Politica» che dirige fino al 2004. È autore di testi fondamentali, tradotti in una molteplicità di lingue, tra i quali ricordiamo «Parties and Party Systems» (1976), «The Theory of Democracy Revisited» (1987) e, tra quelli pubblicati con il Mulino, «Ingegneria costituzionale comparata (1995) e «Logica, metodo e linguaggio nelle scienze sociali» (2011). Editorialista del «Corriere della Sera», ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali.

Se le opposizioni servono piatti d’argento alla destra @DomaniGiornale

La qualità di un governo dipende da una pluralità di fattori: la sua composizione, i suoi programmi, la sua leadership, tutti variabili. Dipende anche, non poco, dalla qualità dell’opposizione, in particolare dal come riesce a svolgere i tre più classici compiti democratici: controllare, criticare, controproporre. Una opposizione che adempia con successo a questi compiti stimola il governo a fare meglio correggendosi, con giovamento, che l’opposizione potrà rivendicare, anche delle condizioni complessive del paese. Oppure la conseguenza consisterà nello svelare l’inadeguatezza della compagine di governo e dei singoli governanti probabilmente facilitando l’avvicinarsi di una loro giustificata e auspicabile sconfitta elettorale e debita sostituzione.

Guardando ai sondaggi disponibili e ai loro andamenti da quando è entrato in carica il governo Meloni è facile rilevare che non solo Fratelli d’Italia ha accresciuto i suoi consensi, ma anche che il campo delle opposizioni, evidentemente tutt’altro che efficaci e incisive, non si è affatto ampliato. Anzi, troppo spesso le opposizioni sembrano preferire la coltivazione dei loro poderi a qualsiasi prospettiva di aggregazione per un campo più largo.

Almeno tre recenti problematiche: ordine, libertà di parola, referendum, che ricorreranno, servono a illuminare errori e, per chi sappia impegnarsi nell’opportuna autocritica, riflettere in direzione operava più efficace. Primo, continuare a chiudere gli occhi di fronte a manifestazioni, certo legittime, che regolarmente, prevedibilmente sono “infiltrate” da folti plotoni di violenti, negando la possibilità di prevenire i loro raduni ha due conseguenze. Da un lato, i governanti si presenteranno come solleciti tutori dell’ordine; dall’altro, avranno buon gioco nello schiacciare tutte le opposizioni sotto l’accusa di fiancheggiamento e giustificazione della violenza.

Secondo, criticare un attore comico con propensioni di destra, talvolta volgari, attraverso una ampia campagna mediatica, degna certo di miglior causa, fino alla sua rinuncia all’invito a esibirsi a Sanremo, significa offrire su un piatto d’argento a Giorgia Meloni l’opportunità di caratterizzarsi come colei che difende la libertà di satira molto meglio di quanto saprebbero fare i liberali. La cui voce, forse troppo impegnati a sostenere il “Sì” al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere, è molto flebilmente risuonata.

Terzo, non intendo in nessun modo assuefarmi alle iperboli né pro né anti le “magnifiche sorti e progressive” della vittoria del “Sì” oppure del “No”. Non ci sarà latte e miele per tutti se vince il sì. Neanche precipiteremo nel baratro dell’autoritarismo, poiché la democrazia italiana non è così traballante. Se vince il “No”, non avremo il governo dei giudici; non dovremo chiedere le dimissioni del governo Meloni, piuttosto quelle di Nordio; non si sarà affatto approntata una alternativa di centro-sinistra tutti accapigliandosi per intestarsi la vittoria.

Rettificati quelli che considero errori brutti e nocivi, le opposizioni non dovranno celebrare più di tanto. Infatti, all’orizzonte stanno ineludibili e pericolose due riforme, legge elettorale e sedicente premierato che avrebbero conseguenze molto gravi rispettivamente sul funzionamento, la legge elettorale, e sulla natura stessa, premierato, della democrazia parlamentare italiana. A sventarle non basterà la campagna di ascolto lanciata da Elly Schlein, campagna che, lo so per deprimente esperienza personale, troppo spesso assume le sembianze di un torneo oratorio, mai peraltro memorabile come quelli del Sessantotto. Non è l’ascolto che migliorerà le proposte, i programmi, le politiche delle opposizioni. Sarà, piuttosto, l’interlocuzione aspra e dura fra gli esponenti dei partiti e i cittadini interessati, informati, partecipanti. La professionalità politica si esercita e si affina nella proposta e nel contraddittorio. Che sistema politico desiderate? Vi ascolto; vi dico perché ne conosco di migliori; vi propongo. State con me. Opposizione pedagogica, che impara e, auspicabilmente, insegna.

Pubblicato l’11 febbraio 2026 su Domani

Il “federalismo pragmatico” di Draghi dev’essere il nuovo orizzonte dell’Ue @DomaniGiornale

Sbaglia chi pensa che in questi tempi operare per cercare di dare vita ad un ordine politico internazionale sia tempo buttato via. Vero è che alcuni importanti players o aspiranti tali operano in chiave antitetica, ma si possono già individuare fenomeni e strategie che contrastano i loro obiettivi. “Fare più grande l’America” è intrinsecamente e deliberatamente la strategia che rende impossibile qualsiasi nuovo ordine internazionale. Gli studiosi Usa che criticano Trump hanno posto l’accento soprattutto sulla impossibilità che la sua strategia di “egemonia predatoria” abbia successo neanche nel breve termine. Infatti, né in Venezuela né a Gaza, né nel conflitto russo/ucraino né nei rapporti con l’Iran, Trump può vantarsi di avere imposto situazioni accettabili destinate a durare.

L’espansione strisciante dell’influenza cinese, ad esempio, in Africa, continua così come non sono venute affatto meno le mire di Xi Jinping su Taiwan. Continua anche il logorio della Russia di Putin che non riuscirà sicuramente ad essere un protagonista in qualsiasi futuro ordine internazionale. Invece, non solo per difendere i suoi interessi e per propugnare i suoi valori, l’Unione Europea deve, secondo Mario Draghi, giocare un ruolo significativo sulla scena internazionale. Riuscirà a farlo soltanto se s’impegna a ripensare le sue strutture istituzionali.

Subito, ma forse non proprio diffusamente, lodato, nelle parole di Draghi il messaggio del discorso di Lovanio si traduce nella proposta di un “federalismo pragmatico”. Con il poeta dirò “c’è qualcosa di nuovo, anzi d’antico”. L’antico è facile da scoprire. Infatti, il Manifesto di Ventotene è tutto all’insegna del federalismo, certamente definibile “ideologico”, intessuto di idee fortissime, anche se nel suo ostinato perseguimento Altiero Spinelli diede sempre prova di grande pragmatismo. Il nuovo, solo in parte, è costituito dalla esplicita indicazione di Draghi della auspicabilità e fattibilità di un’Europa non soltanto a due, ma a più velocità. Quali, certamente notevoli, implicazioni istituzionali conseguono dovrà essere discusso prossimamente. Nel frattempo, è possibile porre alcuni punti fermi.

Primo, l’accelerazione che Draghi desidera deve fare i conti con una Commissione e con una burocrazia europea poco inclini a cambiamenti rapidi e profondi. Le non proprio eccessive lodi del governo italiano stanno a significare una qualche perplessità politica, oltre che la difficoltà, in particolare del governo delle destre, di transitare dal, seppure pallido, sovranismo, ancorché già, pragmatico, al federalismo pragmatico. Secondo, Draghi sembra riferirsi essenzialmente, forse, inevitabilmente, all’Unione Europea che c’è, a ventisette. Ma se è davvero pragmatico il suo federalismo deve fare i conti anche con gli allargamenti già in corso e con quelli in preparazione. Basteranno due velocità oppure ci saranno settori nei quali bisognerà garantire più tempo e più alternative per il coinvolgimento dei nuovi stati membri? Soprattutto, però, il problema più complicato è rappresentato dalle modalità di ritorno, di rientro nell’Unione della Gran Bretagna, gigante politico, economico, culturale e, non da ultimo, militare, essenziale tanto per il federalismo quanto per il pragmatismo.

Infine, poiché le idee camminano sulle gambe degli uomini e delle donne sembrerebbe assolutamente opportuno suscitare e ascoltare le voci dei parlamentari europei, dei partiti, dell’associazionismo europeo. Nelle parole di Draghi si trova anche l’urgenza di una scelta, quella di un protagonismo internazionale al quale, più o meno consapevolmente e deliberatamente, gli europei rinunciarono 80 anni fa. Erano stati fin troppo protagonisti in due guerre mondali. Adesso, hanno imparato che, se sapranno affinarlo pragmaticamente, il loro protagonismo diventerà efficace e molto influente per dare vita ad un ordine politico internazionale che si regga sui loro valori, di pace, giustizia sociale, prosperità. Yes, we can.

Pubblicato il 3 febbraio 2026 su Domani

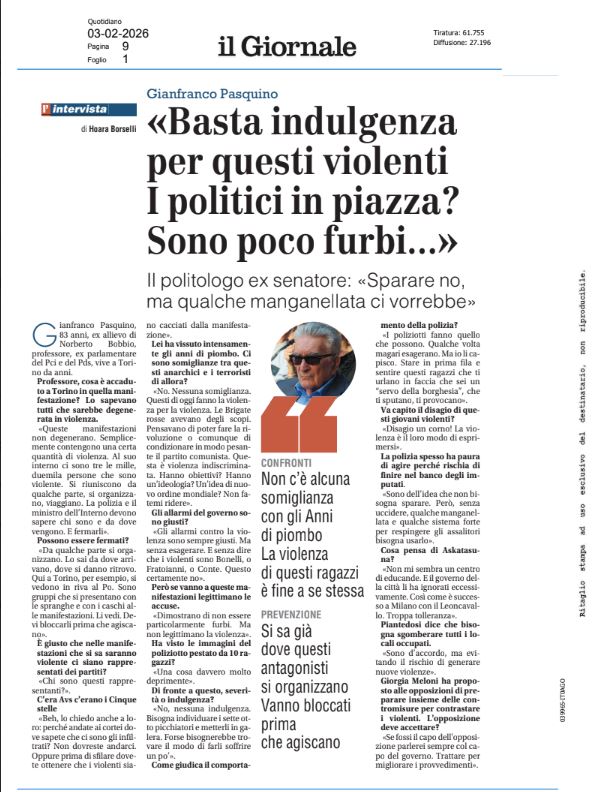

Basta indulgenza per questi violenti. I politici in piazza? Sono poco furbi… #intervista #ilGiornale

di Hoara Borselli

Gianfranco Pasquino, 83 anni, ex allievo di Norberto Bobbio, professore, ex parlamentare del Pci e del Pds, vive a Torino da anni.

Professore, cosa è accaduto a Torino in quella manifestazione? Lo sapevano tutti che sarebbe degenerata in violenza.

«Queste manifestazioni non degenerano. Semplicemente contengono una certa quantità di violenza. Al suo interno ci sono tre le mille, duemila persone che sono violente. Si riuniscono da qualche parte, si organizzano, viaggiano. La polizia e il ministro dell’Interno devono sapere chi sono e da dove vengono. E fermarli».

Possono essere fermati?

«Da qualche parte si organizzano. Lo sai da dove arrivano, dove si danno ritrovo. Qui a Torino, per esempio, si vedono in riva al Po. Sono gruppi che si presentano con le spranghe e con i caschi alle manifestazioni. Li vedi. Devi bloccarli prima che agiscano».

È giusto che nelle manifestazioni che si sa saranno violente ci siano rappresentati dei partiti?

«Chi sono questi rappresentanti?».

C’era Avs c’erano i Cinque stelle

«Beh, lo chiedo anche a loro: perché andate ai cortei dove sapete che ci sono gli infiltrati? Non dovreste andarci. Oppure prima di sfilare dovete ottenere che i violenti siano cacciati dalla manifestazione».

Lei ha vissuto intensamente gli anni di piombo. Ci sono somiglianze tra questi anarchici e i terroristi di allora?

«No. Nessuna somiglianza. Questi di oggi fanno la violenza per la violenza. Le Brigate rosse avevano degli scopi. Pensavano di poter fare la rivoluzione o comunque di condizionare in modo pesante il partito comunista. Questa è violenza indiscriminata. Hanno obiettivi? Hanno un’ideologia? Un’idea di nuovo ordine mondiale? Non fatemi ridere».

Gli allarmi del governo sono giusti?

«Gli allarmi contro la violenza sono sempre giusti. Ma senza esagerare. E senza dire che i violenti sono Bonelli, o Fratoianni, o Conte. Questo certamente no».

Però se vanno a queste manifestazioni legittimano le accuse.

«Dimostrano di non essere particolarmente furbi. Ma non legittimano la violenza».

Ha visto le immagini del poliziotto pestato da 10 ragazzi?

«Una cosa davvero molto deprimente».

Di fronte a questo, severità o indulgenza?

«No, nessuna indulgenza. Bisogna individuare i sette otto picchiatori e metterli in galera. Forse bisognerebbe trovare il modo di farli soffrire un po’».

Come giudica il comportamento della polizia?

«I poliziotti fanno quello che possono. Qualche volta magari esagerano. Ma io li capisco. Stare in prima fila e sentire questi ragazzi che ti urlano in faccia che sei un “servo della borghesia”, che ti sputano, ti provocano».

Va capito il disagio di questi giovani violenti?

«Disagio un corno! La violenza è il loro modo di esprimersi».

La polizia spesso ha paura di agire perché rischia di finire nel banco degli imputati.

«Sono dell’idea che non bisogna sparare. Però, senza uccidere, qualche manganellata e qualche sistema forte per respingere gli assalitori bisogna usarlo».

Cosa pensa di Askatasuna?

«Non mi sembra un centro di educande. E il governo della città li ha ignorati eccessivamente. Così come è successo a Milano con il Leoncavallo. Troppa tolleranza».

Piantedosi dice che bisogna sgomberare tutti i locali occupati.

«Sono d’accordo, ma evitando il rischio di generare nuove violenze».

Giorgia Meloni ha proposto alle opposizioni di preparare insieme delle contromisure per contrastare i violenti. L’opposizione deve accettare?

«Se fossi il capo dell’opposizione parlerei sempre col capo del governo. Trattare per migliorare i provvedimenti».

Pubblicato il 3 febbraio 2026 su il Giornale