Home » Posts tagged 'Democrazia Futura'

Tag Archives: Democrazia Futura

Astensionismo #DemocraziaFutura del 02 luglio 2024

Il professor Gianfranco Pasquino, anticipando per Democrazia futura un contributo destinato alla nuova edizione del volume Le parole della politica, analizza una parola chiave nel dibattito recente in Italia, ovvero “astensionismo”. “Nella sua essenza, il non voto è una relazione complessa fra promesse, (in)adempimenti, comportamenti. Non è espressione di un vago disagio, di sentimenti di inutilità, del crescere delle diseguaglianze, tutte spiegazioni – chiarisce l’Accademico dei Lincei – incontrollate, mai sostanziate da fatti e numeri, ampiamente circolanti nei da salotti televisivi e nel chiacchiericcio” radiofonico e social”. Facendo riferimento ad uno studio di tre grandi politologi, Pasquino analizza le tre categorie individuate “di non partecipanti, quindi anche, a maggior ragione, non votanti. Sono coloro che alla domanda relativa al perché della loro astensione, del loro non voto rispondono: “non posso”; “non voglio”; “nessuno me l’ha chiesto” – che a suo parere – “offrono una spiegazione esemplare delle motivazioni per le quali uomini e donne, cittadini democratici (perché è solo nelle democrazie che esiste la libertà di scegliere fra votare e non votare) si astengono”.

“Tutti promettono. Nessuno mantiene. Vota nessuno”.

Tre lapidarie, pregnantissime frasi scritte sui muri di Bologna, città di diffuse tradizioni civiche e intenso impegno politico partecipativo, introducono splendidamente alla problematica dell’astensionismo. Nella sua essenza, il non voto è una relazione complessa fra promesse, (in)adempimenti, comportamenti. Non è espressione di un vago disagio, di sentimenti di inutilità, del crescere delle diseguaglianze, tutte spiegazioni incontrollate, mai sostanziate da fatti e numeri, ampiamente circolanti nei da salotti televisivi e nel chiacchiericcio radiofonico e social. Per mettere ordine credo che il modo migliore di procedere sia di affidarsi alla teorizzazione di tre grandi politologi statunitensi Kay Lehman Schlozman, Sidney Verba, Henry E. Brady, autori di una importantissima ricerca sulla partecipazione politica: The Unheavenly Chorus. Unequal Political Voice and the Broken Promise of American Democracy[2]

In maniera come si deve, esauriente, esclusiva, elegante gli autori hanno individuato tre categorie di non partecipanti, quindi anche, a maggior ragione, non votanti. Sono coloro che alla domanda relativa al perché della loro astensione, del loro non voto rispondono: “non posso”; “non voglio”; “nessuno me l’ha chiesto”.

Nell’insieme, le tre risposte offrono una spiegazione esemplare delle motivazioni per le quali uomini e donne, cittadini democratici (perché è solo nelle democrazie che esiste la libertà di scegliere fra votare e non votare) si astengono. Con una importante nota di cautela, è possibile che i non votanti qualche volta siano tali perché non hanno potuto votare, qualche volta perché non hanno voluto, qualche volta perché non sono stati raggiunti da chi non ha saputo/voluto sollecitare il loro voto. Ciò opportunamente rilevato e rimarcato, ciascuna singola motivazione deve essere spacchettata con grande profitto analitico.

Chi risponde Non posso.

Votare non è mai un atto semplice. Prima di tracciare una crocetta, premere un tasto, scrivere un nome, il potenziale elettore deve essere iscritto nelle liste elettorali. In alcuni sistemi politici, l’iscrizione avviene alla nascita con un provvedimento amministrativo automatico. Non sempre, però, i mutamenti di residenza vengono registrati automaticamente e rapidamente. Quindi, per molti, “non posso” significa

“non sono stato in grado di registrarmi, non mi hanno registrato”.

A lungo, negli Stati Uniti d’America la registrazione nelle liste elettorali è stata politicamente difficile, discriminando l’elettorato di colore. In anni recenti, i Repubblicani hanno eretto nuovi ostacoli manipolando tempi, luoghi e documentazione per l’iscrizione.

Alcune società sono particolarmente mobili, come, ma non solo, gli Stati Uniti. Milioni di lavoratori e di studenti non si trovano nei loro luoghi di residenza il giorno del voto (primo martedì di novembre). Se non hanno preveggentemente provveduto a chiedere il voto per posta, non potranno votare. In Europa, gli straordinari successi socio-economici del Mercato Unico, libera circolazione di persone e servizi, e del programma Erasmus con studenti sparsi in una molteplicità di sedi, creano grandi difficoltà di partecipazione elettorale.

Vivere più a lungo si può, nelle democrazie, ma spesso lo stato di salute degli anziani, che hanno perso compagni/e della loro vita e i cui figli sono sparsi sul territorio, non consente loro di andare alle urne. “Non posso” è una spiegazione soddisfacente dell’astensionismo, qualche volta una giustificazione dolente per uomini e donne che per decenni sono stati in grado di esercitare il diritto di voto e di adempiere a quello che la Costituzione italiana (art. 48) statuisce come dovere civico.

Chi risponde “Non voglio”.

“Sono tutti eguali”.

“Nessuno si cura di me”.

“Non ho tempo e energie da sprecare”

“Vinca l’uno o l’altro la mia situazione non cambierà”.

Sono motivazioni molto diffuse, spesso persino condivisibili, contrastabili con argomentazioni razionali piuttosto che sentimentali.

Interessante è il cangiante tenore della motivazione “nulla cambia”. Indicatore di disaffezione/alienazione di elettori che ritengono con qualche buona ragione che il loro voto non serve, il “nulla cambia” può spiegare anche il fenomeno dell’astensione di coloro, un tempo li avremmo chiamati yuppies (young, urban, professional) che pensano di avere le risorse, nell’ordine, culturali, sociali e materiali per fare a meno della politica. La loro vita, le loro sorti personali e professionali, il conseguimento degli obiettivi ai quali mirano possono essere in qualche modo e in una incerta misura intralciati dalla politica, ma, per lo più, sono nelle loro mani, conseguibili grazie al loro impegno e alle loro capacità senza politica, al di fuori della politica. Perché, dunque, sciupare tempo e energie per dare un voto quasi sicuramente ininfluente?

Chi risponde “Nessuno me l’ha chiesto”.

Questa risposta segnala immediatamente l’esistenza di due fenomeni:

- Da un lato, l’isolamento sociale, molto più che, ma talvolta anche, geografico;

- dall’altro, la debolezza del tessuto associativo del luogo, paese, regione, sistema politico dove si trova a vivere la persona che ha risposto.

Il titolo americano del libro di Robert Putnam, dedicato alle vicissitudini del capitale sociale e al suo declino, Bowling Alone (2000)[3] fotografa la situazione delle società contemporanee. Tutte le associazioni un po’ dovunque, dai sindacati alle associazioni professionali, dalle associazioni religiose a quelle industriali, tranne forse quelle si impegnano nella difesa dell’ambiente, dalle società di mutuo soccorso a quelle per il tempo libero, hanno perso iscritti.

Le loro riunioni sono meno frequentate, durano poco tempo, in maniera crescente si svolgono online. Un lustro e più fa Putnam additava la televisione come la maggior colpevole di un declino apparentemente inarrestabile.

Oggi, sappiamo che la proliferazione dei social network erode quel che rimane di molte associazioni e crea bolle di simili, contenti di chattare, raramente con oggetto la politica, quasi esclusivamente fra simili, non di impegnarsi in azioni collettive, meno che mai andare a votare.

Osservazioni conclusive

Le notevoli differenze nelle motivazioni di non voto attraversano le classi sociali, le generazioni e i generi per lo più rendendo poco significative le analisi tradizionali basate su queste caratteristiche.

Suggeriscono anche di evitare i discorsi giornalistici che fanno del “partito di chi non vota” il vincitore di molte elezioni. Con le motivazioni tanto distanti fra loro che stanno a fondamento del loro non voto, gli astensionisti non riuscirebbero mai a mettersi insieme, neppure opportunisticamente, in qualsivoglia partito.

E, poi, rimane il punto davvero dirimente: chi non vota non conta.

Da qualche tempo, anche a causa della crescita e della diffusione in ogni latitudine dell’astensionismo, austeri e severi commentatori hanno iniziato a lamentarlo e a denunciarlo come un problema di prima grandezza, una ferita inferta alla e alle democrazie, che potrebbe portarle alla morte.

Non sappiamo, non esistono precedenti, se le democrazie implodono per mancanza di partecipazione, specificamente elettorale. Partecipare/non partecipare, votare/non votare sono opzioni alternative che soltanto le democrazie offrono ai loro cittadini, le garantiscono e le proteggono.

In molti contesti l’astensionismo è smobilitazione individuale, graduale, silenziosa, tanto rispettabile quanto criticabile senza piagnistei e vittimismi da coccodrilli. Alcuni studiosi sostengono che, senza in nessun modo rimanere indifferenti nei confronti dell’astensionismo e degli astensionisti, dovremmo temere molto più l’eventualità di una rimobilitazione improvvisa su vasta scala degli astensionisti ad opera di un demagogo che li abbindoli e li conduca in massa contro tutto e contro tutti.

Alla fin della ballata, prendendo atto che ci sono sempre cittadini che partecipano alla cosa pubblica e cittadini che se ne stanno nel privato, possiamo permetterci di concordare con Pericle che i partecipanti sono cittadini migliori.

[1] Contributo preparato per la nuova edizione de Le parole della politica, Bologna, il Mulino. Data prevista di pubblicazione marzo-aprile 2025.

[2] Kay Lehman Schlozman, Sidney Verba, Henry E. Brady, The Unheavenly Chorus. Unequal Political Voice and the Broken Promise of American Democracy, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2012, 728 p.

[3] Robert Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York, Simon&Schuster,2000, 541 p.

Pubblicato il 2 luglio 2024 su ilmondonuovo.club

Un’elezione per soddisfare gli istinti populisti indebolendo i contrappesi istituzionali #DemocraziaFutura @Key4biz

Pubblicato il 2 Novembre 2023 su Key4biz

I due punti cruciali del disegno di legge costituzionale presentato dal governo, secondo Gianfranco Pasquino: “da contrastare tramite referendum oppositivo”.

Nell’editoriale scritto per l’undicesimo fascicolo in chiusura di Democrazia futura, Gianfranco Pasquino commenta il disegno di legge costituzionale[1] presentato dal governo evidenziandone i due punti cruciali. Secondo il noto scienziato politico “L’elezione popolare diretta del Primo ministro” presenta numerosi rischi di incostituzionalità e sarebbe – così recita il titolo dell’articolo – “Un’elezione per soddisfare gli istinti populisti indebolendo i contrappesi istituzionali, da contrastare tramite referendum oppositivo”.

Secondo Pasquino “Da rimarcare e da criticare sono i due punti cruciali dell’elezione popolare diretta concernenti proprio le modalità dell’elezione: primo, per vincere non è necessaria la maggioranza assoluta dei voti/votanti; secondo, non è neppure specificato se esiste una soglia minima per l’attribuzione al (la coalizione del) vincitore/trice il 55 per cento dei seggi”. L’Accademico rileva da un lato l’assenza di un ballottaggio, giustificato per impedire ammucchiate nel fronte avverso di centrosinistra, dall’altro “L’espediente per evitare in caso di crisi il ricorso a governi tecnici o ribaltoni”. Ne uscirebbe un Presidente della Repubblica privo non solo del potere di nomina del Premier ma anche di quello di scioglimento del Parlamento “ridotto a figura cerimoniale dai contorni vaghi e sbiaditi”.

Elezione popolare diretta del Primo ministro è il titolo del disegno di legge costituzionale del governo che cambierebbe in maniera profonda e “originale” il modello di governo parlamentare delineato nella Costituzione italiana. Sappiamo della esistenza di molti giuristi favorevoli che già consigliarono Matteo Renzi quando formulò le sue riforme, poi sonoramente bocciate dal referendum (quindi, non confermativo!) e la sua legge elettorale Italicum che mezza Europa avrebbe apprezzato e imitato, ma che fu smantellata dalla Corte Costituzionale.

Il richiamo è doppiamente opportuno perché, primo, il disegno di legge innegabilmente si ispira al modello “sindaco d’Italia”; secondo, ha immediatamente ricevuto il sostegno di Renzi e di Maria Elena Boschi, la sua ex-ministra delle Riforme Istituzionali. L’obiettivo è garantire la stabilità del Primo Ministro nella carica in modo da migliorare l’efficienza/efficacia della sua azione.

Non solo stabilità nella durata nel tempo ma capacità politiche e solidità della coalizione. Da cosa dipende l’efficacia operativa di un capo di governo in una democrazia parlamentare

A proposito della stabilità alcune osservazioni comparate sulla durata in carica dei capi di governo e di Presidenti “presidenzialisti” e “semipresidenzialisti” possono essere utili. Il recordman assoluto di durata in carica come capo di un governo parlamentare è il socialdemocratico svedese Tage Erlander, 23 anni (1946-1969). Al secondo posto il Cancelliere democristiano tedesco Helmut Kohl, 16 anni (1982-1998), seguito, con una differenza di un paio di settimane, dalla democristiana Angela Merkel (2005-2021). Quarto il socialista spagnolo Felipe Gonzalez, 14 anni (1982-1996). Quinto, il socialista francese François Mitterrand, 14 anni (1981-1995), semipresidenzialista. Da ultimo, va collocato il più duraturo dei presidenti presidenzialisti, il Democratico statunitense Franklin Delano Roosevelt, 12 anni (1933-1945). Dunque, è possibile che nelle democrazie parlamentari i capi di governo siano significativamente stabili nella loro carica. La stabilità politica è una importante precondizione per l’efficacia operativa, ma questa efficacia dipende non dalla durata nel tempo, ma soprattutto dalle capacità politiche e personali del capo di governo e dalla solidità della coalizione.

I due punti controversi su cui sono probabili le obiezioni della Corte Costituzionale

Da rimarcare e da criticare sono i due punti cruciali dell’elezione popolare diretta concernenti proprio le modalità dell’elezione:

- primo, per vincere non è necessaria la maggioranza assoluta dei voti/votanti;

- secondo, non è neppure specificato se esiste una soglia minima per l’attribuzione al (la coalizione del) vincitore/trice il 55 per cento dei seggi.

Le probabilità che la Corte Costituzionale, sulla base della sua stessa giurisprudenza, obietti mi paiono elevatissime.

L’assenza di un ballottaggio per evitare ammucchiate

Praticamente, ovunque laddove il titolare della più alta carica viene eletto dai cittadini, in assenza di una maggioranza assoluta, è prevista la procedura del ballottaggio attraverso il quale il candidato vittorioso risulterà eletto dalla maggioranza assoluta dei votanti. Avrà, dunque, maggiore legittimazione politica, democratica. Il centro-destra teme e vuole scongiurare la formazione di schieramenti a lui contrari di tipo occasionale, opportunistico, eterogenei, puramente negativi. Tuttavia, è evidente che, in assenza di ballottaggio, quegli schieramenti, elegantemente le “ammucchiate” del centro-sinistra sarebbero costrette a formarsi prima delle elezioni. Invece, il ballottaggio renderebbe più trasparente il procedimento della loro formazione e consentirebbe all’elettorato di giudicare a maggior ragion veduta.

L’espediente per evitare in caso di crisi il ricorso a governi tecnici o ribaltoni

Anche se eletto dal popolo, il Primo ministro può essere sostituito senza nessun ritorno al popolo, ma in Parlamento purché la sua sostituzione venga effettuata dalla e nella sua maggioranza e con un parlamentare già appartenente a quella stessa maggioranza. L’espediente mira a rendere impossibile sia l’assunzione/ascensione di un “tecnico” al vertice del governo sia un cambio di maggioranza, cosiddetto ribaltone, fenomeni entrambi tanto rari quanto possibili in tutte le democrazie parlamentari et pour case: non demandare all’elettorato con il ritorno anticipato alle urne, quindi logorandolo, la soluzione di problemi prodotti dai politici. Qualora il sostituto prescelto non ne ottenesse la fiducia il Presidente della Repubblica ha l’obbligo di sciogliere il Parlamento.

Un Presidente della Repubblica ridotto a figura cerimoniale dai contorni vaghi e sbiaditi

Mi pare evidente che questo esito può essere procurato ad arte dalla maggioranza anche qualora sia in corso la sua disgregazione. Comunque, in questo modo relativamente soffice, avendo già perso il potere di nomina del Primo ministro, il Presidente della Repubblica si vede sottrarre anche il potere di scioglimento del Parlamento. Poiché il disegno di legge abolisce i senatori a vita per meriti sociali, artistici, scientifici e culturali, il Presidente della Repubblica italiana, da protagonista nel complesso intreccio di freni e contrappesi istituzionali e democratici, diventa figura cerimoniale dai contorni vaghi e sbiaditi, finendo confinato fra i passacarte irrilevanti

Dell’abolizione dei Senatori a vita non scrivo nulla poiché mi trovo in lampante conflitto d’interessi avendo presentato nel 1987 un disegno di legge intitolato “Soppressione dei senatori a vita art. 59” includendovi, dunque, anche gli ex-Presidenti della Repubblica. Costoro potrebbero giustamente continuare a fregiarsi del titolo di Presidente Emerito. I cittadini che hanno eccelso mei campi sociale, artistico, scientifico e letterario dovrebbero essere opportunamente onorati in altro modo.

La strada del referendum oppositivo in caso di approvazione della riforma

La valutazione complessiva del disegno di legge costituzionale del governo di centro-destra è senza esitazioni negativa. Il modello di governo parlamentare viene scombussolato non da un nuovo, coerente modello, ma da un’elezione che può soddisfare gli appetiti populisti indebolendo, se non sostanzialmente sconvolgendo i freni e i contrappesi istituzionali e democratici. Ciò detto, dando per scontato che il centro-destra ha i numeri e l’intenzione di approvare la sua riforma, rimane aperta e praticabile la strada del referendum costituzionale, ovviamente non confermativo, ma oppositivo.

[1] Le sue idee e proposte in materia sono esposte nel libro Cittadini senza scettro. Le riforme sbagliate, Milano, Università Bocconi Editore-Egea, 2015, 204 p.

Critica delle riforme impure #DemocraziaFutura @Key4biz

Perché raddrizzare una discussione appena incominciata, abbastanza male indirizzata. Il punto di Gianfranco Pasquino, Professore Emerito di Scienza politica e Socio dell’Accademia dei Lincei.

A meno di una settimana dall’avvio delle consultazioni del governo con i rappresentanti delle opposizioni, Gianfranco Pasquino, in un articolo per Democrazia futura ” Critica delle riforme impure”, spiega – come recita l’occhiello – “Perché [occorra raddrizzare una discussione appena incominciata, abbastanza male indirizzata”. Il noto scienziato politico, dopo aver denunciato “la confusione fra premierato e sindaco d’Italia”, descrivendo i principali casi di premierato ovvero “Il modello Westminster di cabinet government del Regno Unito”, nonché “Il caso del Cancellierato tedesco e della Presidenza del governo spagnola”, chiarisce “Perché va[da] respinta drasticamente la proposta del Sindaco d’Italia, di un (quasi) presidenzialismo”, prima di soffermarsi su “Le differenze importanti fra presidenzialismo USA e semi presidenzialismo alla francese” e di motivare la sua predilezione verso “l semipresidenzialismo alla francese dotato – a suo parere – di elasticità istituzionale e politica”, sottolineando in conclusione la necessità, qualunque sia il modello prescelto, di “Associare al modello costituzionale una legge elettorale decente”.

L’obiettivo dichiarato delle riforme costituzionali di Giorgia Meloni è garantire la stabilità del capo del governo per tutta la durata del mandato. Strumento, ma al tempo stesso anche obiettivo di rivendicazione radicata nella storia della destra italiana, è il presidenzialismo (questo sta scritto nel programma elettorale di Fratelli d’Italia), oggi variamente definito come elezione popolare diretta della più alta carica dello Stato e di governo.

Una immediata nota di cautela, quasi un impossibile veto, è stata introdotta, in special modo, ma non solo, da Giuseppe Conte, dalla sinistra, dal PD: la Presidenza italiana dovrebbe comunque mantenere il suo ruolo e i suoi poteri di garanzia.

Prima di qualsiasi discussione e approfondimento, due precisazioni generali (quelle particolari seguiranno) sono assolutamente necessarie.

Prima precisazione: la stabilità nella carica ha valore positivo se intesa come premessa per la produzione di decisioni, ovvero se accompagnata dall’efficienza e efficacia decisionale.

Seconda precisazione: è imperativo chiarire quale modello di elezione popolare diretta viene prescelto per essere in grado di valutare quanta stabilità offra, a quale prezzo e con quali conseguenze.

Aggiungo subito che una valutazione più convincente discenderebbe dalla comparazione fra una pluralità di modelli, includendovi anche alcuni modelli parlamentari nei quali non è contemplata nessuna elezione popolare diretta del capo del governo.

La confusione fra premierato e “sindaco d’Italia”

Nella ridda di dichiarazioni, molti esponenti della maggioranza governativa hanno variamente – giulivamente affermato che è possibile eleggere direttamente il capo dell’esecutivo mettendo sullo stesso piano presidenzialismo, semipresidenzialismo e premierato. Il modello del premierato non è mai stato specificato: dove, quando, come, e la situazione si è ulteriormente complicata quando alcuni esponenti di governo hanno dichiarato che anche il modello del Sindaco d’Italia, proposto da Matteo Renzi di Italia Viva, può essere preso in considerazione.

Tecnicamente, premierato dovrebbe significare governo del Premier, del capo di governo in una democrazia parlamentare. Però, in nessuna democrazia parlamentare il capo del governo viene eletto dai cittadini. Dappertutto, il capo del governo viene scelto dal partito di maggioranza o dai partiti che danno vita ad una coalizione in grado di governare. Ha fatto eccezione a questa regola, quasi, come vuole il proverbio, a sua conferma, Israele eleggendo per tre volte, 1996, 1999, 2001, il Primo ministro, poi non avendone tratto benefici né politici né istituzionali, tornando alle negoziazioni parlamentari.

Il modello Westminster di cabinet government del Regno Unito

L’espressione premierato è ovviamente di origine inglese anche se il cosiddetto “modello Westminster” è meglio definito cabinet government dove il/la Primo Ministro è un primus talvolta primissimus fra i ministri più autorevoli che compongono il governo. Nessuno di loro, né nel Regno Unito né in Australia, Canada, Nuova Zelanda, è mai stato eletto direttamente. Risibile e deplorevole è sostenere, come hanno fatto alcuni cattivi maestri del Diritto Costituzionale, che nel Regno Unito esiste l’elezione “quasi” diretta del Primo ministro.

Non solo la condizione essenziale per diventare Primo ministro è quella di essere il capo della maggioranza parlamentare, ma sono ormai molto numerosi (troppi per citarli) i casi di Primi ministri subentrati a legislatura in corso senza nessun passaggio elettorale.

Potremmo dedurne che alla stabilità nella carica viene preferita l’elasticità che consenta il rilancio dell’azione di governo senza “logorare” l’elettorato con frequenti ritorni alle urne e, ovviamente, senza rischiare la sconfitta elettorale.

Il caso del Cancellierato tedesco e della Presidenza del governo spagnola

Le due democrazie parlamentari europee i cui capi di governo sono rimasti solidamente in carica e per lungo tempo sono Germania e Spagna. In nessuna delle due il Cancelliere e il Presidente del governo, come sono rispettivamente chiamati, sono eletti direttamente dal “popolo”.

Il meccanismo nient’affatto segreto che li stabilizza e consente loro di essere, se ne hanno la capacità personale e politica, efficaci, si chiama rispettivamente voto di sfiducia costruttivo e mozione di sfiducia costruttiva.

Sono le rispettive camere basse a votare in carica il capo del governo e, se lo sfiduciano, ad avere la possibilità di cambiarlo eleggendone un altro, il tutto a maggioranza assoluta.

Darei credito al Costituente repubblicano Tommaso Perassi di avere immaginato con il suo giustamente famoso ordine del giorno la formulazione di un meccanismo dello stesso tipo per stabilizzare il governo italiano. Se Elly Schlein propone qualcosa di simile ha scelto la strada giusta, nettamente alternativa ai presidenzialismi finora neppure abbozzati dal destra-centro.

Perché va respinta drasticamente la proposta del Sindaco d’Italia, di un (quasi) presidenzialismo

Dalla spazzatura della cavalcata costituzionale di Renzi sconfitto nel referendum 2016 è riemerso il fantomatico Sindaco d’Italia, il (quasi)presidenzialismo de noantri. Tralascio qualsiasi considerazione sulla necessità di tenere conto che quello che ha funzionato (fui tra gli sponsor di quel tipo di legge) per i comuni non è affatto detto che riesca a funzionare a livello nazionale. Anzi, probabilmente, no. Basterebbero alcune obiezioni per neanche soffermarsi su una proposta che è sbagliata e strumentale, ma anche strumentalmente intrattenuta da alcuni malintenzionati del destra-centro. Il Sindaco d’Italia farebbe strame del ruolo di salvaguardia/garanzia del Presidente della Repubblica.

Un sindaco eletto dai cittadini toglie al Presidente qualsiasi potere di nomina né, ovviamente, del candidato risultato vittorioso alle urne né degli assessori(/ministri) che il Sindaco avrà negoziato con gli alleati che lo hanno fatto vincere i quali, pertanto, hanno diritto a ricompense adeguate.

Il Presidente non potrà sciogliere il Consiglio/Parlamento (ovviamente monocamerale) neppure se paralizzato da veti incrociati e incapace di governare.

Quel Consiglio con il suo sindaco potrà durare anche per tutto il mandato al fine di evitare di confessare le proprie inadeguatezze e di essere costretto dal fallimento a un salto nel vuoto elettorale.

Oppure sarà automaticamente sciolto, e Il Presidente non potrebbe opporvisi, se il sindaco preferirà andarsene per più elevate cariche oppure sarà costretto a dimettersi per malefatte. Alla faccia della stabilità.

Le differenze importanti fra presidenzialismo USA e semi presidenzialismo alla francese

Tornando a presidenzialismo e semipresidenzialismo, le loro logiche di funzionamento e i loro problemi istituzionali presentano differenze tanto chiare quanto importanti.

Per il presidenzialismo negli Stati Uniti d’America (immagino che Giorgia Meloni non abbia come riferimento i presidenzialismi latino-americani, peraltro, non tutti da mettere nello stesso sacco), comincerò con il notare che si accompagna ad un federalismo radicato e vigoroso che, fra l’altro, si esprime nell’elezione popolare diretta di due Senatori per ciascuno Stato dando vita a quella che è unanimemente considerata l’assemblea elettiva più forte al mondo.

Sottolineo che il Presidente non ha il potere di iniziativa legislativa (supplendovi in una varietà, non sempre apprezzabile e commendevole, di modi), che appartiene al Congresso.

Chiudo per ragioni di tempo e di spazio soffermandomi sull’inconveniente più grave, a partire dagli anni Ottanta del XX secolo diventato molto frequente: il governo diviso.

La formula del presidenzialismo USA fu definita nel 1960 da Richard Neustadt: separate institutions sharing powers. Vent’anni dopo la formula fu precisata: separate institutions competing for power, vale a dire che, comunque, il Presidente non è mai dominante. Deve sempre fare i conti con la Corte Suprema e con il Congresso.

Quando, per 34 anni sui recenti 48 (12 presidenze, ovvero 7 Presidenti), in uno o in entrambi i rami del Congresso, il partito del Presidente non ha la maggioranza, ne consegue la situazione di governo diviso (apparentemente non noto oppure gravemente sottovalutato dai presidenzialisti italiani). Il Presidente vedrà non gradite, non accettate, non votate le proposte di legge introdotte dai suoi parlamentari e il Congresso vedrà il Presidente porre il veto sui suoi disegni di legge.

In un Congresso polarizzato la maggioranza dei due terzi indispensabile a superare il veto presidenziale si manifesterà rarissimamente. Il Congresso accuserà il Presidente di bloccare le riforme, accusa che il Presidente con la potenza di fuoco della Casa Bianca ritorcerà contro i suoi avversari nel Congresso a tutto scapito della possibilità per gli elettori di attribuire limpide responsabilità politiche. L’uomo al comando non tradurrà il suo mandato in politiche promesse e coerenti e si troverà triste, solitario y final (la sua rielezione inevitabilmente in dubbio).

Perché prediligo il semipresidenzialismo alla francese dotato di elasticità istituzionale e politica

Tutt’altra è la storia del semipresidenzialismo alla francese il cui finale non è mai scritto in anticipo poiché è un modello dotato di elasticità istituzionale e politica.

Anzitutto, il Presidente è eletto direttamente dal popolo con un sistema che, se al primo turno nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, obbliga al ballottaggio. Dunque, agli elettori si offre l’opportunità di valutare con cura le alternative in campo e le loro conseguenze. Dopo la riforma costituzionale del 2002, l’elezione dell’Assemblea Nazionale segue quelle presidenziali che vi esercitano un effetto di trascinamento, cioè, gli elettori sono inclini a consegnare al Presidente appena eletto una maggioranza parlamentare operativa.

Qualora non avvenisse così, la coabitazione fra Presidente, capo di una maggioranza, e maggioranza opposta, che esprime il Primo ministro, da un lato, non porrebbe in stallo il sistema poiché il Primo ministro avrebbe i numeri per governare, dall’altro, passato un anno, il Presidente ha il potere di scioglimento dell’Assemblea nel tentativo di ottenere dall’elettorato, che ha seguito gli avvenimenti, una maggioranza a lui favorevole.

Infatti, sarà sufficientemente chiaro chi, Presidente o Primo ministro, è responsabile del fatto, non fatto, fatto male.

Come abbiamo visto di recente, grazie all’articolo 49 comma tre, in casi eccezionali il Presidente può anche imporre l’attuazione di una legge se la sua maggioranza è restia, fermo restando che su richiesta di un decimo dei parlamentari viene attivato il voto di sfiducia nei confronti del/la Primo ministro. Inoltre, sessanta parlamentari hanno la possibilità di fare direttamente ricorso al Conseil Constitutionnel per bloccare leggi ritenute incostituzionali.

Conclusioni. Una discussione male indirizzata assolutamente da raddrizzare

Per rientrare nelle preoccupazioni italiane, è inevitabile che i due Presidenti, espressione delle preferenze politiche dei loro cittadini, a quelle preferenze cerchino di rispondere e non siano classificabili come organismi di garanzia. Entrambi, però, sicuramente intendono e, per lo più, lo dicono alto e forte, rappresentare la loro nazione, il popolo. Che vi riescano o no, lo diranno i risultati elettorali e lo scriveranno gli studiosi.

D’altronde, quando mai i partiti italiani del centro-destra hanno riconosciuto imparzialità, terzietà, equilibrio, garanzia ai Presidenti Oscar Luigi Scalfaro (1992-1999), Carlo Azeglio Ciampi (1999-2006), Giorgio Napolitano (2006-2013; 2013-2015)? Solo di recente hanno scoperto queste doti in Sergio Mattarella, non certo nei primi anni del suo primo mandato (2015-2022).

Nella democrazia parlamentare spagnola, la garanzia sta, come per tutti i sistemi politici dell’Europa occidentale che sono monarchie, nelle mani del Re.

In Germania, il Presidente della Repubblica è il garante anche grazie al fatto che la sua elezione è stata sostanzialmente sempre concordata fra i partiti.

Associare al modello costituzionale una legge elettorale decente

Nessuna discussione dei modelli di governo può dirsi esaurita e meno che mai esauriente se non è accompagnata da una descrizione e valutazione delle leggi elettorali con le quali vengono formati i rispettivi parlamenti.

Questo non è un altro discorso, poiché le relazioni Presidente/Parlamento sono di cruciale importanza per il funzionamento di qualsiasi (semi)presidenzialismo.

Lampante che la legge Rosato, già pessima per qualsiasi democrazia parlamentare, non potrà essere preservata nel suo impianto neppure ritoccandola con l’eliminazione delle scandalose pluricandidature e con l’inserimento del voto di preferenza.

Al momento, il silenzio sulla legge elettorale non consente di procedere a riflessioni più approfondite, ma fin d’ora va affermato che qualsiasi modello sarà prescelto, dovranno essere formulate leggi elettorali apposite e che nei presidenzialismi non esistono leggi elettorali con premi di maggioranza.

Complessivamente, la discussione appena cominciata appare già abbastanza male indirizzata, chi la raddrizzerà?

Riferimenti bibliografici essenziali

Gianfranco Pasquino, Sistemi politici comparati. Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti, Bologna, Bononia University Press, 2007, 173 p.

Gianfranco Pasquino (a cura di), Capi di governo, Bologna, il Mulino, 2005, 373 p.

Pubblicato il 15 maggio 2023 su Key4biz

Democrazia Futura Semipresidenzialismo con sistema elettorale maggioritario a doppio turno @Key4biz

Le ragioni per le quali il sistema francese è più dinamico

In prospettiva della riapertura del dibattito sulle riforme del sistema politico istituzionale, Democrazia futura ha chiesto al professor Pasquino se sia ancora valida la sua proposta per un sistema semipresidenziale[1] alla francese con elezione diretta del Presidente della Repubblica e sistema maggioritario uninominale a doppio turno di collegio. Il contributo presentato dall’illustre scienziato della politica costituisce un’anteprima del prossimo numero, l’ottavo della rivista.

Le ragioni per le quali il sistema francese è più dinamico #DemocraziaFutura

Le ragioni per le quali il sistema francese è più dinamico

Semipresidenzialismo con sistema elettorale maggioritario a doppio turno

In prospettiva della riapertura del dibattito sulle riforme del sistema politico istituzionale, Democrazia futura ha chiesto al professor Pasquino se sia ancora valida la sua proposta per un sistema semipresidenziale[1] alla francese con elezione diretta del Presidente della Repubblica e sistema maggioritario uninominale a doppio turno di collegio. Il contributo presentato dall’illustre scienziato della politica costituisce un’anteprima del prossimo numero, l’ottavo della rivista.

Democrazia Futura. Le virtù di una concezione maggioritaria della democrazia italiana @Key4biz #DemocraziaFutura

“Le virtù di una concezione maggioritaria della democrazia italiana”, Democrazia futura, II (1) gennaio-marzo 2022, pp. 191-194. L’anticipazione su Key4biz

Dimenticare Enrico Berlinguer e Aldo Moro, in polemica con i sostenitori di un “ritorno alla proporzionale” il nuovo contributo di Gianfranco Pasquino, professore Emerito di Scienza politica dell’Università di Bologna e Socio dell’Accademia dei Lincei.

Il numero cinque di Democrazia futura si avvia alla sua conclusione con un intervento di Gianfranco Pasquino che – in polemica con i sostenitori di un “ritorno alla proporzionale” che in realtà già esiste nella legge elettorale attualmente in vigore – ribadisce le ragioni già espresse da uno dei suoi maestri, Giovanni Sartori, evidenziando “Le virtù di una concezione maggioritaria della democrazia italiana” e scagliandosi contro “il compromesso storico di Enrico Berlinguer che fu una pericolosa sfida alla democrazia competitiva” ma anche contro Aldo Moro difensore “della democrazia proporzionale che garantiva alla DC un profittevole ruolo di centralità politica e istituzionale” che non favoriva la “democrazia dell’alternanza”.

Manovrato da commentatori e politici di scarse o nulle letture, costantemente inclini all’opportunismo istituzionale, il pendolo tra la concezione maggioritaria e la concezione proporzionale della democrazia è in (ir)resistibile movimento verso il secondo polo.

Improvvisati cultori dello studio del corpo umano si sentono sulla cresta dell’onda. Loro avevano già scoperto tempo fa che nel DNA degli italiani non si trova il maggioritario, ma “la” proporzionale. Poco importa, ma non si possono obbligare i sedicenti medici a leggere la storia e la scienza politica, che dal 1861 al 1911 i nonni e i bisnonni degli attuali laudatores della proporzionale abbiano votato con un sistema elettorale maggioritario. Ancor meno importa che di leggi elettorali proporzionali ne esistano numerose varianti, prevedibilmente alcune migliori di altre e alcune pessime.

Incidentalmente, non sta fra le pessime la variante di proporzionale usata in Italia dal 1946 al 1992 (peraltro, facilmente migliorabile con alcuni ritocchi mirati). Ci stavano, invece, sia la legge elettorale usata nella Repubblica di Weimar (1919-1933) sia quella, variamente manipolata, usata nella Quarta Repubblica francese (1946-1958).

Un punto fermo va subito messo. In assenza di una legge elettorale proporzionale è quasi del tutto improbabile che si abbia una democrazia proporzionale, ma, comunque, sarà indispensabile valutare anche il contesto istituzionale.

Il secondo punto fermo, più a giovamento dei riformatori che dei granitici commentatori, è che la vigente Legge Rosato, molto criticabile da una pluralità di prospettive (candidature plurime e “trascinamento” del voto), non può in nessun modo e a nessun titolo essere definita maggioritaria. Con poco meno di due terzi di parlamentari eletti con metodo proporzionale, è un sistema misto con chiara prevalenza proporzionale.

Quindi, nessuno si stracci le vesti e ipocritamente versi calde lagrime. Non stiamo tornando alla proporzionale. Ci siamo dentro e, nel peggiore/migliore dei casi, si giungerà alla formulazione di una legge elettorale proporzionale buona, migliore, non è troppo difficile, della Legge Rosato.

Naturalmente, nelle democrazie parlamentari nessuno da nessuna parte in nessuna democrazia con nessun sistema di partiti elegge direttamente né il governo né il capo del governo: una stupidaggine costituzionale che continua tristemente a circolare. Questa fantomatica elezione non è mai stata un obiettivo affidato alle leggi elettorali neppure a quelle maggioritarie.

Infine, è imperativo sottolineare che il criterio dominante con il quale valutare le leggi elettorali è quanto potere attribuiscono ai cittadini nella scelta dei rappresentanti, nell’elezione del Parlamento. Quindi, va subito aggiunto che l’esistenza del voto di preferenza (a sua tempo si discuterà quanto e come) contribuisce a dare potere ai cittadino-elettori.

L’opposizione aspra di tutti i dirigenti del pentapartito al referendum sulla preferenza unica del giugno 1991 si spiega perché tre/quattro preferenze potevano essere controllate da cordate di candidati.

Una sola preferenza era una vera risorsa nelle mani dell’elettorato.

La legge elettorale proporzionale è costitutiva della concezione proporzionale della democrazia poiché i suoi effetti consistono nell’assegnare il potere politico e istituzionale proporzionalmente nelle mani dei partiti e dei dirigenti.

Non sorprende che nella proposta berlingueriana di compromesso storico, di cui si torna a parlare spesso con nostalgia pari alla non comprensione delle sue largamente deleterie conseguenze sistemiche – che ho esposto, chiarito e fortemente criticato nel mio libro Libertà inutile. Profilo ideologico dell’Italia repubblicana[1] – non si facesse nessun cenno a riforme elettorali e istituzionali. Quel “compromesso” avrebbe bloccato qualsiasi dinamica competitiva.

Non è certamente da scartare la convinzione di alcuni studiosi e commentatori nonché di molti politici che i Costituenti hanno limpidamente espresso il loro favor per una democrazia proporzionale. Ma questo favor non implica in nessun modo che i Costituenti sarebbero indisponibili a confrontarsi con la prospettiva di una concezione maggioritaria della democrazia e con le proposte che vi condurrebbero.

Il caso francese del passaggio da una democrazia proporzionale nella Quarta Repubblica (1946-1968) ad una democrazia maggioritaria nella Quinta Repubblica (dal 1958 a oggi)

Ho avuto spesso modo di argomentare che la Francia della Quarta Repubblica (1946-1958) è stata il sistema politico-costituzionale più simile a quello che l’Italia ha avuto dal 1946 al 1992.

Il semipresidenzialismo della Quinta Repubblica ha certamente dato vita ad una democrazia maggioritaria il cui funzionamento è significativamente migliore della democrazia proporzionale esistita nella Quarta Repubblica[2]. Mi pare legittimo trarne insegnamenti riformatori. Tiri le somme chi sa (se no, lo farò di persona la prossima volta).

Qui, dopo una indispensabile premessa, mi preme di segnalare quali sono, possono essere, le virtù di una concezione maggioritaria della democrazia.

Con l’aiuto di Giovanni Sartori prendo l’argomento per la coda. In un sistema parlamentare bicamerale paritario nel quale i rappresentati sono eletti su liste di partito con legge elettorale proporzionale e i governi sono di coalizione, è altamente probabile che tutto il “gioco” politico sia condotto e rimanga nelle mani dei dirigenti di partito.

I partiti al governo si accuseranno reciprocamente di essere responsabili del non fatto e del mal fatto (politica dello scaricabarile). Ciascuno di loro dirà di volta in volta che si può fare di più (politica del gioco al rialzo).

Spesso in un sistema multipartitico il ricambio al governo sarà infrequente e limitato. Possibile, invece, che siano i parlamentari a muoversi (dare dinamismo mi pare espressione esagerata) passando da un partito all’altro, non troppo differenti quanto alle poche idee di cui sono portatori, in ossequio alla tradizione italiana del trasformismo.

Eletti con legge proporzionale, spesso sostanzialmente nominati dai dirigenti di partito i parlamentari non debbono rendere conto del loro operato agli elettori, ma a quei dirigenti oppure ad altri che offrano di più.

Eletti in collegi uninominali, i parlamentari delle democrazie maggioritarie vorranno e sapranno rendere conto ai loro elettori e in Parlamento sosterranno lealmente il loro governo oppure l’opposizione della quale fanno parte offrendo in questo modo agli elettori attenti e insoddisfatti la possibilità di un’alternativa plausibile.

Il governo sarà giustamente considerato responsabile del fatto, del non fatto e del mal (mis) fatto. Nella consapevolezza di potere vincere e essere chiamata a attuare le sue promesse, l’opposizione non propaganderà latte e miele, vino e rose. Rimarrà nei binari di una ragionevole responsabilità. Quella parte, che esiste ovunque, di elettori attenti e esigenti, dieci/quindici per cento, avrà la grande opportunità di valutare e decidere gli esiti elettorali nei singoli collegi e a livello nazionale.

Un migliore contesto istituzionale di interazione e di equilibrio fra i poteri, una doppia responsabilità degli eletti verso tutti gli elettori del proprio collegio e verso il governo del loro partito e quello del paese che verrà se la loro opposizione ottiene successo

Le democrazie maggioritarie operano in un contesto istituzionale di interazione fra esecutivo, legislativo, giudiziario nei quali nessuno dei poteri sovrasta l’altro e sono all’opera freni e contrappesi.

L’alternanza al governo è un’aspettativa diffusa, sempre possibile che impronta i comportamenti tanto dei governanti quanto degli oppositori e ispira speranze e timori nell’elettorato.

Nessuno, peraltro, vince mai tutto e nessuno perde mai tutto, meno che mai perde/viene privato dei mezzi politici per riprovarci.

La vera insegna di una concezione maggioritaria della democrazia: Winner takes all, non significa che chi vince si impadronisce di tutto il potere, quello economico incluso, ma che ottiene il potere politico di governo necessario a tradurre le sue promesse in performance, in prestazioni.

Significa anche che, eletti in collegi uninominali, i rappresentanti parlamentari sentono e hanno una doppia responsabilità: verso tutti gli elettori di quel collegio, non soltanto i loro, e verso il governo del loro partito e, in prospettiva più lata, nient’affatto esagerata, anche, in quanto oppositori, verso il governo che verrà se la loro opposizione ottiene successo.

Insomma, la concezione maggioritaria della democrazia si fonda su due pilastri, quello istituzionale che ne consente l’emergere e ne influenza il funzionamento, e quello comportamentale che incentiva e/o scoraggia quello che fanno/debbono/possono fare governanti e rappresentanti, ma soprattutto gli elettori ai quali bisogna dare il tempo di apprendere i comportamenti coerenti e le modalità con le quali praticarli perseguendo gli esiti desiderati.

Molto difficile, ma certo non del tutto impossibile, che la democrazia maggioritaria ottenga adeguato sostegno e positiva valutazione da coloro che traggono vantaggi dalla pratica e dalla descrizione dei proporzionalismi. Da coloro che ancora adesso non si sono resi conto che il compromesso storico di Enrico Berlinguer e dei suoi più o meno tattici sostenitori fu una pericolosissima sfida alla democrazia competitiva tout court. Avrebbe posto fine alla democrazia proporzionale e impedito la comparsa di qualsiasi elemento di democrazia maggioritaria.

Comunque, è sbagliato lodare Aldo Moro o giustificarlo. La sua reazione non positiva alla proposta di compromesso storico non avvenne affatto in nome della democrazia dell’alternanza collocata in un mai definito futuro (“chi ha più filo tesserà più tela”) e per la consapevolezza dei profondi guasti istituzionali e politici di una democrazia ancora più bloccata, ma della difesa della democrazia proporzionale che garantiva alla DC un profittevole ruolo di centralità politica e istituzionale. Proporzionale o maggioritaria, chi vuole dare un contributo positivo alla democrazia italiana contemporanea e futura farebbe meglio non solo a non ascoltare i loquacissimi morotei e i berlingueriani acritici, ma proprio a dimenticare Enrico Berlinguer e Aldo Moro.

Le virtù della concezione maggioritaria della democrazia sono state elaborate e messe con profitto all’opera altrove.

[1] Si veda il capitolo “Compromesso storico, alternativa, alternanza” in Gianfranco Pasquino, Libertà inutile. Profilo ideologico dell’Italia repubblicana, Torino, UTET 2021, 223 p. [il capitolo si trova alle pp. 89-112].

[2] Ne ho parlato su queste colonne nel numero precedente. Cfr. Gianfranco Pasquino, “La lezione francese. Il sistema elettorale maggioritario a doppio turno in collegi uninominali”, Democrazia futura, I (4), ottobre-dicembre 2021, pp. 793-801.

Pubblicato il 23 maggio 2022 su Key4biz

“La lezione francese” Il sistema maggioritario a doppio turno in collegi uninominali #DemocraziaFutura Anno I n4

Il sistema elettorale francese maggioritario a doppio turno in collegi uninominali ha una storia lunga e interessante. Da non pochi punti di vista, ad esempio, il potere degli elettori e la rappresentanza politica ad opera degli eletti, è una storia di successo.

In Francia il sistema elettorale a doppio turno è stato utilizzato, con qualche breve interruzione, durante tutta la Terza Repubblica (1871-1940). Fermo restando che in ciascun collegio uninominale il seggio era attribuito al primo turno al candidato che aveva ottenuto il 50 per cento più uno dei voti espressi, come avviene dal 1958 in poi (purché abbiano votato almeno il 25 per cento degli elettori aventi diritto), quel doppio turno non conteneva clausole restrittive. In assenza di un vincitore al primo turno, al secondo turno non soltanto potevano passare tutti i candidati già presentatisi, ma venivano ammessi anche altri candidati.

Questa possibilità consentiva ai dirigenti dei partiti e ai candidati stessi di valutare le chances di vittoria di ciascuno e di tutti. Non furono rari i casi nei quali, ad esempio, i candidati socialisti al primo turno erano tre o addirittura quattro. Valutata la loro prestazione, rimaneva in lizza al secondo turno il candidato che aveva ottenuto più voti, ma talvolta il secondo piazzato se ritenuto più idoneo a sommare tutti i voti socialisti e qualche voto in più di candidati “vicini” che desistessero. Addirittura, preso atto che nessuno dei candidati dava adeguata garanzia di riuscire a ottenere la vittoria al secondo turno, il ritiro di tutti apriva le porte ad una nuova candidatura non presente al primo turno.

A chi (si) chiede quale sia la logica di questa variante del doppio turno, è possibile e utile offrire una risposta generale e alcune considerazioni specifiche. La risposta generale, a mio parere convincente, è che, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, il doppio turno in sé è portatore sano di abbondanti informazioni politiche importanti. Le informazioni riguardano i candidati, i dirigenti dei partiti, i mass media (allora, essenzialmente la molto letta stampa locale) e, ovviamente, i cittadini elettori. Ciascuno dei protagonisti a vario titolo riceve conoscenze significative e può farne tesoro:

- I candidati sono in grado non solo e non tanto di valutare la loro prestazione e quella dei concorrenti dentro e fuori del proprio partito, ma anche la validità della propria campagna elettorale oltre all’apprendimento delle preferenze e degli interessi degli elettori tutti e di coloro ai quali hanno fatto riferimento privilegiato.

- A loro volta i dirigenti dei partiti acquisiscono tutte queste informazioni che consentono loro di risolvere eventuali diatribe interne e, come già anticipato, di cambiare tutti e/o tutto con minori resistenze e con fondate giustificazioni.

- L’attenzione dei mass media è “catturata” dal complesso gioco delle valutazioni dei candidati e dei dirigenti dei partiti e degli eventuali negoziati per il ritiro di alcuni, le desistenze, e l’ingresso di nuovi candidati.

- Pertanto, tra un turno e l’altro verrà messo a disposizione degli elettori una considerevole quantità di materiale conoscitivo utile alla formazione delle loro opinioni e alla decisione di voto.

La parentesi proporzionale durante la Quarta Repubblica (1946-1958)

Nel 1946 la Quarta Repubblica francese si dotò di un sistema elettorale proporzionale che, manipolandolo in più occasioni anche al fine di fabbricare maggioranze parlamentari, utilizzò fino al 1958. Non mi riesce di ricostruire la storia dei passi con i quali si pervenne alla decisione di “tornare” ad un sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

Comprensibilmente, socialisti e comunisti erano contrari perché consapevoli che la rappresentanza proporzionale “difendeva” meglio le loro posizioni che cominciavano a scricchiolare. Notoriamente contrario al régime des partis del quale socialisti e comunisti costituivano un pilastro, Charles de Gaulle vedeva nei collegi uninominali uno strumento potente per dare visibilità ai candidati, alle persone a scapito delle ideologie e delle organizzazioni.

Il combinato disposto del suo carisma con candidature spesso eccellenti, per le quali la frase “espressioni della società civile” era straordinariamente appropriata e calzante, fece il resto. I collegi uninominali avrebbero premiato le persone e svantaggiato le organizzazioni burocratiche. Socialisti e comunisti persero voti, ma, soprattutto, per la loro incapacità a padroneggiare la logica del doppio turno, soprattutto, come vedremo, l’imperativo di giungere ad accordi, finirono nettamente sottorappresentati in termini di seggi.

Alla logica del doppio turno è, dunque, opportuno dedicare la massima attenzione.

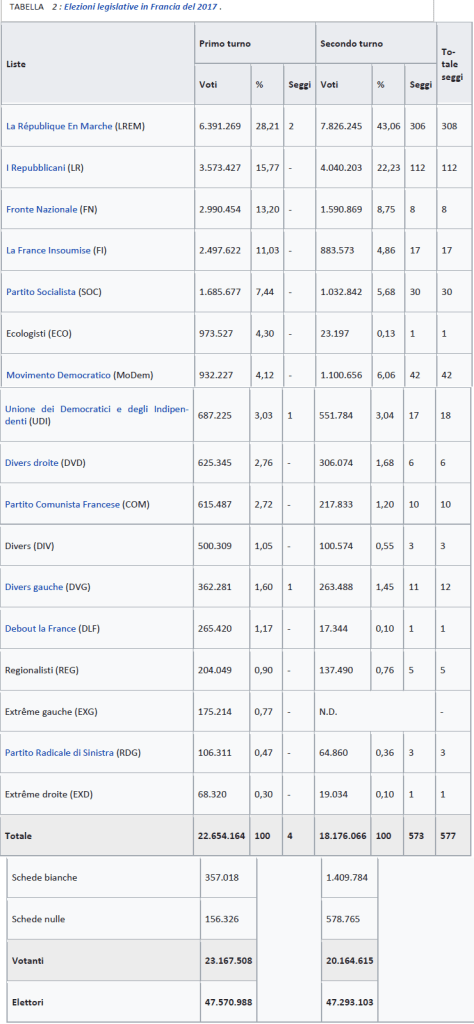

Al primo turno vince il seggio il candidato/a che ottiene il 50 per cento dei voti più uno purché abbia votato almeno il 25 per cento degli elettori aventi diritto. A titolo puramente indicativo, nel corso delle molte elezioni legislative francesi dal 1962 ad oggi raramente più di cento seggi sono stati assegnati al primo turno. Clamoroso nel 1968 fu l’esito per i gollisti e i giscardiani che presentarono candidati comuni fin dal primo turno eleggendo addirittura 144 candidati.

Al confronto i 2 seggi conquistati al primo turno nel 2017 dalla rampantissima La République en Marche di Emmanuel Macron appaiono un bottino davvero misero soprattutto alla luce della debolezza degli altri partiti. Qui a dimostrazione riporto i dati del collegio del secondo arrondissement di Parigi dove gli elettori che non gradivano il candidato del La République en Marche si sono numerosamente trasferiti sulla candidata gollista (più che le percentuali sono rivelatori i numeri assoluti).

Altrettanto, ancorché diversamente, clamoroso, fu l’esito delle elezioni legislative volutamente anticipate dal Presidente Jacques Chirac nel 1997. “In quell’anno, il Fronte nazionale supera la soglia del 12,5 per cento in addirittura 133 collegi, contro i 49 del 1933, e riesce ad essere presente in 56 duelli (31 con la destra moderata, 13 con il Pcf, 11 con il Ps, 1 con i verdi) e in 76 triangolari (5 con Pcf e destra moderata, 68 con Ps e destra moderata, 3 con verdi e destra moderata)”[1]. Molto importante è sottolineare che “nelle competizioni triangolari, in diversi collegi la presenza del Fronte nazionale ha favorito la vittoria della sinistra: la destra moderata è stata sconfitta in 47 collegi su 76”[2]. Nel 1997 è apparso in estrema evidenza quanto la chiusura dei gollisti, fermamente voluta da de Gaulle, all’estrema destra lepenista possa essere costosa e quanto il semplice mantenimento della candidatura lepenista al secondo turno, impedendo un flusso di voti a favore della candidatura gollista, vada a favore della candidatura di sinistra rimasta in campo[3].

Nelle elezioni legislative del 2007, l’exploit presidenziale di Nicolas Sarkozy portò l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) a conquistare 98 seggi al primo turno. I socialisti ne vinsero uno.

Complessivamente 110 candidati furono eletti al primo turno, effetto quasi unicamente del trascinamento della vittoria presidenziale di Sarkozy a favore dei candidati dell’UMP.

Tuttavia, è molto importante sottolineare un fatto reso possibile proprio dal doppio turno e prontamente evidenziato da Le Monde. Imbattibile nella presentazione dei dati elettorali collegio per collegio, in quell’occasione l’autorevole quotidiano francese evidenziò con preoccupazione che, con riferimento ai dati del primo turno, stava per prodursi un’ondata blu (il colore dell’UMP) di proporzioni massicce. Suonato l’allarme, certo non tutti gli elettori francesi leggono Le Monde!, al secondo turno si assistette a due fenomeni congiunti:

- la mobilitazione dello sparso elettorato di sinistra a favore dei candidati, per lo più socialisti, rimasti in lizza, che passarono da un deputato a 185,

- la mancata convergenza dei centristi sui candidati dell’UMP cosicché lo squilibrio nel numero dei parlamentari fra UMP/PS fu significativamente ridotto.

Questo avvenimento, non inusitato, ma rilevante nelle sue proporzioni, richiede una spiegazione che si basi sulla logica di funzionamento del doppio turno e la espliciti approfondendone le notevoli potenzialità politiche e rappresentative.

Il comportamento degli elettori al primo turno

Come è stato spesso notato, al primo turno l’elettore/trice può permettersi di votare sincero, ovvero per la sua candidatura preferita, in particolare, se intrattiene due aspettative:

1. Nessuno vincerà al primo turno;

2. La sua candidatura preferita riuscirà a superare la soglia di accesso e passerà al secondo turno.

Tuttavia, è possibile, ma non frequente, che alcuni elettori votino fin dal primo turno in maniera strategica, vale a dire, non per la candidatura preferita, che temono abbia poche chances di superare la soglia con il rischio quindi di sciupare il loro voto, ma per la candidatura second best. Il punto merita una breve, ma assolutamente importante, digressione.

Di doppi turni ce ne sono diverse varianti, come scriverò, più avanti.

Il ballottaggio che è la modalità di doppio turno usato nelle elezioni presidenziali francesi (ma anche altrove) è da considerare distinto dal doppio turno legislativo, da non confondere con e da non assimilare a quel doppio turno.

Infatti, quando il vincitore scaturisce da una competizione alla quale sono ammessi soltanto i primi due candidati più votati, parte numericamente rilevante dell’elettorato avrà perso il suo candidato preferito, votato al primo turno, quindi, se decide di non astenersi, si troverà costretto a votare in maniera strategica al ballottaggio, prevalentemente contro la candidatura più sgradita.

L’esistenza del ballottaggio riduce la discrezionalità dell’elettorato, le sue opzioni di scelta e l’elasticità del doppio turno. Si giustifica nell’elezione delle cariche monocratiche poiché ha come obiettivo quello da dare al vincente la legittimità che deriva da una maggioranza assoluta (anche se, come in alcune elezioni presidenziali francesi, nient’affatto cospicua).

La soglia percentuale alta su accesso al secondo turno per ridurre la frammentazione

Al secondo turno in Francia possono (non necessariamente debbono) passare tutti i candidati che superano una determinata soglia percentuale. Nelle prime elezioni dopo la riforma la soglia fu fissata relativamente bassa: 5 per cento. Qualche anno dopo fu innalzata al 10 e nel 1976 definitivamente stabilita al 12,5 per cento degli elettori aventi diritto. È una soglia piuttosto alta poiché se i votanti sono l’80 percento in pratica diventa all’incirca il 17 per cento. De Gaulle e i suoi consiglieri miravano a contenere e ridurre la frammentazione e il numero dei partiti. In buona sostanza questo esito non è stato conseguito.

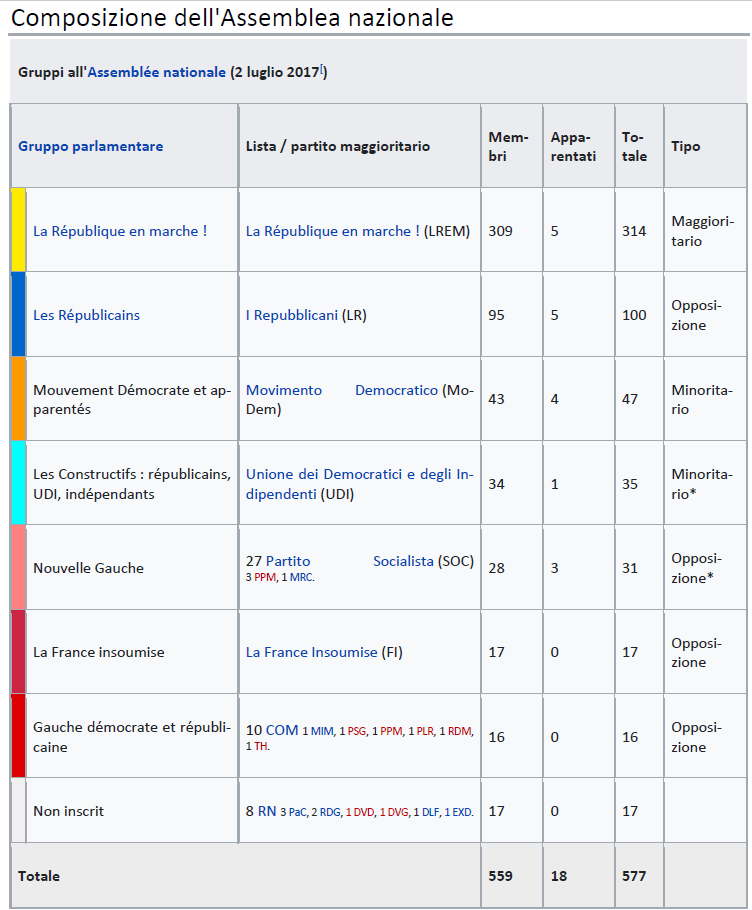

Come dimostrano i dati della tabella relativa alle più recenti elezioni legislative, quelle del 2017, nell’Assemblea Nazionale francese sono presenti rappresentanti di addirittura otto partiti che hanno dato vita a sette gruppi parlamentari.

Tralascio di interrogarmi su quanto questi numeri siano rassicuranti per i tanti, troppi, oppositori italiani del sistema elettorale maggioritario francese.

Credo, però, di fare un’operazione utile riprendendo una proposta di Giovanni Sartori, convinto (come me) della bontà del sistema francese. Per venire incontro ai critici e agli oppositori italiani del maggioritario francese, Sartori tentò di sventare l’obiezione al criterio della soglia percentuale di voti indispensabili per passare al secondo turno indicando una modalità diversa. Stabilendo una soglia percentuale tutti i dirigenti dei partiti piccoli erano/sono/si ritengono in grado di valutare quanto penalizzante potrebbe essere per le loro candidature. Per rendere i calcoli meno affidabili e meno influenti, Sartori suggerì che, invece, di definire una soglia percentuale, il criterio da utilizzare fosse che in tutti i collegi uninominali l’accesso al secondo turno venisse comunque consentito ai primi quattro candidati introducendo nel sistema maggiore elasticità complessiva.

Timori, costrizioni e opportunità del sistema uninominale a doppio turno

Peraltro, i dirigenti dei partiti e i loro sedicenti consiglieri nutrono anche altri, più importanti timori: nei collegi uninominali si vince e si perde senza recuperi (l’elenco di candidati francesi di alta qualità sconfitti è molto lungo a cominciare dal socialista Michel Rocard Primo Ministro dal 1989 al 1991 e sconfitto nel 1993), non è mai consentito di candidarsi in più di un collegio uninominale. Non esistono pluricandidature truffaldine.

Rapidamente il doppio turno dimostrò di contenere sia costrizioni sia opportunità. Entrambe riguardano la necessità di trovare/costruire alleanze. Chi vuole vincere, candidato e partito, è consapevole che, salvo rari casi eccezionali, solo trovando voti aggiuntivi a quelli che può ottenere in quanto candidato di un partito riuscirà ad avere la maggioranza relativa nel suo collegio elettorale.

Pertanto, saranno i dirigenti dei partiti vicini/affini/coalizzabili che svolgeranno una indispensabile attività di coordinamento indicando quali candidati dovranno essere premiati e quali candidati dovranno desistere e in quali collegi.

Potranno trattarsi di accordi temporanei e di desistenze occasionali oppure di qualcosa di più organico.

Così fu in Francia con l’alleanza più che decennale fra i gollisti e i Repubblicani Indipendenti di Valéry Giscard d’Estaing (che addirittura lo portò alla Presidenza della Quinta Repubblica).

Così fu negli anni settanta fra socialisti e comunisti quando finalmente i comunisti si resero conto che l’opzione di “correre” da soli portava soltanto a ripetute sconfitte e, comunque, i loro elettori decisero che era doveroso mandare all’Eliseo il socialista François Mitterrand (1981 e poi, ugualmente, 1988).

Le opportunità vengono offerte proprio dal doppio turno in quanto tale che consente ai dirigenti di partito di valutare le opzioni in campo e di effettuare desistenze e convergenze in questo modo segnalando agli elettori che le alleanze nei collegi prefigurano, se confermate dai voti e premiate dai seggi, la coalizione di governo. Il doppio turno (mi) appare come la modalità migliore per costruire un “campo largo” (copyright Enrico Letta) grazie all’apprezzamento degli elettori per quanto viene loro offerto e prefigurato dai dirigenti dei partiti seriamente e credibilmente interessati a quel campo. Lo considero anche ottimo nell’accrescere la quantità e qualità di rappresentanza politica. Infatti, il candidato che vince grazie alla convergenza su di lui/lei dei voti provenienti dall’elettorato di altri partiti/candidati-e è perfettamente consapevole di dovere tenere conto e rappresentare anche quelle preferenze e quegli interessi [4]

Per quasi vent’anni la competizione elettorale e politica nella Quinta Repubblica francese è stata appannaggio di quello che i commentatori e gli studiosi francesi definirono “quadriglia bipolare”: a sinistra socialisti e comunisti (più i cosiddetti “divers gauche” aggiuntivi, quasi mai decisivi), nel centro-destra gollisti e repubblicani indipendenti.

L’estrema destra, il Front National di Jean-Marie Le Pen riuscì ad entrare in forze nell’Assemblea Nazionale solo perché nel 1986 il Presidente Mitterrand re-introdusse la proporzionale cercando opportunisticamente di impedire o quantomeno contenere la preannunciata vittoria di Chirac e di Giscard.

Con il doppio turno, prontamente recuperato da Chirac, il Front National non è mai andato oltre la conquista di pochi seggi. Infatti, il doppio turno incoraggia le convergenze sulle candidature moderate e punisce le ali estreme, il Front National, ma anche quel che rimane dei comunisti se non riescono a trovare alleati.

La fine non gloriosa della quadriglia bipolare è stata sancita, da un lato, dall’irrompere del ciclone Macron sullo scompaginamento già in corso dei socialisti e ancor di più dei comunisti e, dall’altro, dall’indebolimento dei gollisti, in parte erosi da Marine Le Pen.

In conclusione, anche tenendo conto che al buon funzionamento della competizione elettorale e politica e al suo bipolarismo ha dato un notevole contributo l’elezione popolare diretta del Presidente della Repubblica, il sistema elettorale maggioritario a doppio turno ha fornito un contributo che non esito a valutare come decisivo sia al governo del Presidente sia all’intrusione (sic) della coabitazione. Sì, come scrisse nel 1970 Domenico Fisichella, allora mio collega alla Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze, poi senatore di Alleanza Nazionale, il doppio turno di collegio è un sicuro (secondo me anche generoso) “dispensatore di opportunità politiche”[5]. Lo è non soltanto per i dirigenti e gli strateghi di partito, ma anche per i candidati e, quel che più conta, per gli elettori.

[1] Gianfranco Pasquino, Simona Ventura, “Il sistema elettorale a doppio turno e le sue conseguenze politiche”, in Gianfranco Pasquino, Simona Ventura (a cura di), Una splendida cinquantenne: la Quinta Repubblica francese, Bologna, il Mulino, 2011, 283 p. [La citazione è a p. 167].

[2] Gianfranco Pasquino, Simona Ventura, “Il sistema elettorale a doppio turno e le sue conseguenze politiche”, in ibidem.

[3] Si veda l’esempio concreto di un collegio riportato a p. 167 del nostro saggio del 2011 citato alle note precedenti.

[4] Su tutta questa problematica rinvio al monumentale, quasi mille pagine, e imprescindibile studio di Philip. E. Converse, e Roy Pierce, Political Representation in France, Cambridge Massachussets – London, The Belknap Press of Harvard University Press, 1986, 996 p., uno dei migliori e più illuminanti prodotti della scienza politica statunitense del secolo scorso.

[5] Domenico Fisichella Sviluppo democratico e sistemi elettorali, Firenze, Sansoni, 1970, 260 p.

Pubblicato in

DEMOCRAZIA FUTURA

Media, geopolitica e comunicazione pubblica nella società delle piattaforme e della grande trasformazione digitale

Rivista trimestrale

Anno I

Numero Quattro

Ottobre – Dicembre 2021

Democrazia Futura. Draghi Presidente. Da Palazzo Chigi al Quirinale a quali condizioni? @Key4biz #Quirinale22

L’elezione per il Colle e la tentazione di eleggere direttamente il Presidente della Repubblica senza uno specifico progetto costituzionale di superamento della democrazia parlamentare. Le riflessioni di Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza politica all’Università di Bologna.

Mai nella storia delle dodici elezioni presidenziali italiane un Presidente del Consiglio è passato da Palazzo Chigi al Quirinale diventando Presidente della Repubblica. Nulla osta a questa transizione, ma è opportuno valutarne le premesse, le implicazioni, le conseguenze. Con tutta probabilità, Mario Draghi non sta ragionando in termini di pur legittime ambizioni personali. La sua riflessione si basa sulla necessità/desiderio di portare a realizzazione completa con successo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Rimanendo a Palazzo Chigi riuscirà a ottenere l’esito voluto entro il marzo 2023 oppure rischia di essere estromesso prima o comunque sostituito subito dopo le elezioni politiche del 2023 a compito non ancora soddisfacentemente adempiuto? In questo caso, potrebbe apparirgli preferibile accettare l’elezione alla presidenza nella consapevolezza che dal Colle sarà in grado di sovrintendere al PNRR anche grazie al suo enorme prestigio europeo. Quello che è certo è che non accetterebbe di essere eletto al Quirinale se gli si chiedesse in cambio lo scioglimento immediato del Parlamento (richiesta adombrata da Giorgia Meloni). Certo, il centro destra compatto potrebbe prendere l’iniziativa di votare il suo nome fin dalla prima votazione quasi obbligando quantomeno il Partito Democratico a convergere. Lo scioglimento del Parlamento sarebbe, però, la conseguenza quasi inevitabile dell’abbandono del governo ad opera della Lega e di Forza Italia. D’altronde, Draghi non potrebbe porre come condizione di una sua eventuale elezione alla Presidenza che i partiti dell’attuale coalizione gli consentano di scegliere e nominare il suo successore a Palazzo Chigi. Anzi, come Presidente avrebbe il dovere costituzionale di aprire le consultazioni nominando la persona suggeritagli dai capi dei partiti a condizione che il prescelto sia in grado di ottenere la fiducia in entrambi i rami del Parlamento. Sappiamo anche, lo ha detto il Presidente Mattarella ed è opinione diffusa a Bruxelles, che il potenziale capo del governo deve avere solide credenziali europeiste.

Il Ministro leghista Giancarlo Giorgetti ha sostenuto che se Draghi nominasse il suo successore il sistema politico italiano entrerebbe in una situazione definibile come “semipresidenzialismo di fatto”. Fermo restando che nessuna elezione e nessuna carica sono tanto importanti da produrre di per sé un cambiamento nel modello di governo di qualsiasi sistema politico, meno che mai di una democrazia, sono in disaccordo con Giorgetti e ancora di più con i critici che l’hanno accusato di auspicare un qualche sovvertimento costituzionale. Il fatto è che il Presidente della Repubblica Draghi che nomina il Presidente del Consiglio è la procedura esplicitamente prevista nella Costituzione italiana all’art. 92. Quanto al Parlamento l’art. 88 ne consente lo scioglimento “sentiti” i Presidenti delle Camere i quali debbono comunicare al Presidente che non esiste più la possibilità di una maggioranza operativa in grado di sostenere l’attività del governo. Peraltro, come abbiamo imparato dai comportamenti di Scalfaro, che negò lo scioglimento richiesto da Berlusconi nel 1994 e da Prodi nel 1998, e di Napolitano, che non prese neppure in considerazione lo scioglimento nel novembre 2011 probabilmente gradito al Partito Democratico, il vero potere presidenziale consiste proprio nel non scioglimento del Parlamento obbligando i partiti a costruire un governo e a sostenerlo, obiettivi conseguiti in tutt’e tre i casi menzionati.

Lungi dal configurare una situazione di semipresidenzialismo di fatto la dinamica costituzionale italiana rivela uno dei grandi pregi delle democrazie parlamentari: la flessibilità. Al contrario, il semipresidenzialismo, come lo conosciamo nella variante francese, è relativamente rigido. Ad esempio, il Presidente non può sciogliere il Parlamento se questi non ha compiuto almeno un anno di vita. Poi, lo può sciogliere giustificando la sua decisione con la necessità di assicurare il buon funzionamento degli organi costituzionali. Solo quando sa che nell’Assemblea Nazionale esiste una maggioranza a suo sostegno, il Presidente francese può nominare un Primo ministro di suo gradimento. Altrimenti, è costretto ad accettare come Primo ministro chi ha una maggioranza parlamentare. Questa situazione, nota come coabitazione, si è manifestata in tutta evidenza nel periodo 1997-2002: il socialista Lionel Jospin Primo ministro, il gollista Jacques Chirac Presidente della Repubblica. Ipotizzo che, parlando di semipresidenzialismo di fatto, Giorgetti pensasse alla fattispecie di un Primo ministro che diventa Presidente della Repubblica. Certo quasi tutti i Primi ministri francesi hanno intrattenuto questa aspirazione e alcuni, pochissimi (Pompidou e Chirac) hanno potuto soddisfarla. Troppo pochi per farne un tratto distintivo del semipresidenzialismo.

In conclusione, non credo che il tormentato dibattito italiano sia effettivamente arrivato alle soglie del semipresidenzialismo, modello complesso che richiederebbe anche una apposita legge elettorale. Temo, invece, che confuse, ripetute e prolungate votazioni parlamentari per il prossimo Presidente della Repubblica finiscano per dare fiato ai terribili semplificatori che vorrebbero l’elezione popolare diretta del Presidente della Repubblica italiana senza avere uno specifico progetto costituzionale di superamento della democrazia parlamentare. Esito: confusione de facto. Con un po’ di retorica concluderò che non è questo che ci chiede l’Europa.

Pubblicato il 23 gennaio 2022 su Key4biz

Democrazia Futura. Mario Draghi fra Presidenza del Consiglio e Presidenza della Repubblica @Key4biz #DemocraziaFutura

Un bilancio della sua presenza a Palazzo Chigi e una previsione sul suo futuro istituzionale.

Un bilancio della presenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi e una previsione sul suo futuro istituzionale richiedono alcune premesse. Per fin troppo tempo, in maniera affannata e ripetitiva, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana e alcuni editorialisti di punta (Aldo Cazzullo, Paolo Mieli, persino Ferruccio de Bortoli) hanno criticato i governi e i capi di governo non eletti (dal popolo), non usciti dalle urne (Antonio Polito) (1).

La nomina di Mario Draghi alla Presidenza del Consiglio li ha finora zittiti tutti nonostante la sua non elezione popolare e il suo non essere uscito da nessuna urna.

Forse, però, siamo già entrati, sans faire du bruit, in una nuova fase del pensiero costituzionale del Corriere. Draghi vive e opera in “una sorta di semipresidenzialismo sui generis”, sostiene Ernesto Galli della Loggia (2) non senza lamentarsi per l’ennesima volta della sconfitta delle riforme renziane che avrebbero aperto “magnifiche sorti e progressive” al sistema politico italiano senza bisogno di semipresidenzialismo e neppure del voto di sfiducia costruttivo German-style. Fermo restando che le forme di governo cambiano esclusivamente attraverso trasformazioni costituzionali mirate, esplicite, sistemiche, la mia tesi è che Draghi è il capo legittimo di un governo parlamentare che, a sua volta, è costituzionalmente legittimo: “il Governo deve avere la fiducia delle due Camere” (art. 94).Tutti i discorsi sull’operato, sulle prospettive, sui rischi del governo Draghi si basano su aspettative formulate dai commentatori politici da loro variamente interpretate e criticate.

Sospensione della democrazia o soluzione costituzionale flessibile del parlamentarismo?

Lascio subito da parte coloro che hanno parlato di sospensione della democrazia poiché, al contrario, stiamo vedendo all’opera proprio la democrazia parlamentare come saggiamente delineata nella Costituzione italiana. Sono la flessibilità del parlamentarismo Italian-style e l’importantissima triangolazione fra Presidenza della Repubblica, Governo e Parlamento che per l’ennesima (o, se si preferisce, la terza volta dopo Dini 1995-1996; e Monti 2011-2013) volta ha prodotto una soluzione costituzionale a problemi politici e istituzionali.

Il discorso sulla sospensione della politica merita appena più di un cenno. Infatti, nessuno dei leader politici ha “sospeso” le sue attività e le elezioni amministrative si svolgono senza nessuna frenata né distorsione. Aggiungo che non soltanto Draghi è consapevole che quel che rimane dei partiti ha la necessità di ingaggiare battaglie politiche, ma anche che, da un lato, prende atto di questa “lotta” politica, dall’altro, la disinnesca se non viene portata nel Consiglio dei Ministri.

Sbagliano, comunque, coloro che attribuiscono a Draghi aspettative e preferenze del tipo “non disturbate il manovratore”. Al contrario, se volete disturbare è imperativo che le vostre posizioni siano motivate con riferimento a scelte e politiche che siano nella disponibilità del governo e dei suoi ministri. Chi ha, ma so che sono pochissimi/e, qualche conoscenza anche rudimentale del funzionamento del Cabinet Government inglese (certo, costituito quasi sempre da un solo partito), nel quale può manifestarsi la supremazia del Primo ministro, dovrebbe apprezzare positivamente la conduzione di Draghi.

I veri nodi da sciogliere: ristrutturazione del sistema dei partiti e accountability

A mio modo di vedere rimangono aperti due problemi: la ristrutturazione del sistema di partiti e la accountability. Il primo si presenta come un wishful thinking a ampio raggio, privo di qualsiasi conoscenza politologica. Il secondo è, invece, un problema effettivo di difficilissima soluzione.

Non conosco casi di ristrutturazione di un sistema di partiti elaborata e eseguita da un governo, dai governanti. Fermo restando che in nessuna delle sue dichiarazioni Draghi si è minimamente esposto e impegnato nella direzione di una qualsivoglia (necessità di) ristrutturazione, facendo affidamento sull’essenziale metodo della comparazione la scienza politica indica tre modalità attraverso le quali un sistema di partiti potrebbe ristrutturarsi: leggi elettorali; forma di governo; emergere di una nuova frattura politica.

Leggi elettorali, forma di governo, emergere di fratture politiche o sociali

Quanto alle leggi elettorali, pur tecnicamente molto perfezionabile, la legge Matttarella, grazie ai collegi uninominali nei quali venivano eletti tre quarti dei parlamentari, incoraggiò la competizione bipolare e la formazione di due coalizioni, che, più a sinistra che a destra, fossero coalizioni molto composite, è responsabilità dei dirigenti dei partiti. Fu un buon inizio. Oggi ci vuole molto di più per ristrutturare il sistema dei partiti. Non può essere compito di Draghi e del suo governo, ma i dirigenti dei partiti e i capicorrenti tutto desiderano meno che una legge elettorale che offra più opportunità agli elettori e più incertezza e rischi per candidati e liste.

La spinta forte alla ristrutturazione potrebbe sicuramente venire da un cambio nella forma di governo. Da questo punto di vista, il semipresidenzialismo di tipo francese è davvero promettente per chi volesse imprimere dinamismo al sistema politico italiano. Mentre mi pare di sentire da lontano le classiche irricevibili critiche alle potenzialità autoritarie della Quinta Repubblica, ricordo di averne fatto oggetto di riflessione e valutazione in più sedi (3) e respingo l’idea che all’uopo sia necessaria la trasformazione di Draghi in novello de Gaulle. Naturalmente, non sarà affatto facile per nessuno imporre una trasformazione tanto radicale se non in presenza di una non augurabile crisi di grande portata.

La terza modalità che potrebbe obbligare alla ristrutturazione del sistema dei partiti è la comparsa di una frattura sociale e politica di grande rilevanza che venga sfruttata sia da un partito esistente e dai suoi leader sia da un imprenditore politico (terminologia che viene da Max Weber e da Joseph Schumpeter).

La frattura potrebbe essere quella acutizzata e acutizzabile fra europeisti e sovranisti, sulla scia di quanto scrisse Altiero Spinelli nel Manifesto di Ventotene. Potrebbe anche manifestarsi qualora si giungesse ad una crescita intollerabile di diseguaglianze, non solo economiche, cavalcabile da un imprenditore che offra soluzioni in grado di riaggregare uno schieramento. In entrambi i casi, la ristrutturazione andrebbe nella direzione di un bipolarismo che taglierebbe l’erba sotto ai piedi di qualsiasi centro che, lo scrivo per i nostalgici, non è mai soltanto luogo di moderazione, ma anche di compromissione ovvero, come scrisse l’autorevole studioso francese Maurice Duverger, vera e propria palude.

I compiti ambiziosi su cui potremo valutare l’operato del governo Draghi e il futuro del premier in politica e nelle istituzioni