Home » Posts tagged 'Giovanni Sartori'

Tag Archives: Giovanni Sartori

Democrazia e definizioni #presentazione del libro di Giovanni Sartori #19febbraio #Bologna Biblioteca dell’Archiginnasio @edizionimulino

19 febbraio 2026, 17:30

@ Biblioteca dell’Archiginnasio | Sala dello Stabat Mater

Piazza Galvani 1 Bologna

Incontro a partire dalla riedizione del volume

Democrazia e definizioni di Giovanni Sartori (il Mulino, 2025)

Intervengono Donatella Campus, Angelo Panebianco, Gianfranco Pasquino.

Ingresso gratuito su prenotazione

Una volta raggiunta la capienza massima consentita non sarà possibile entrare e sostare in piedi.

«Mentre tutti sappiamo, più o meno, come dovrebbe essere una democrazia ideale, troppo poco si accerta e si sa intorno alle condizioni di una democrazia possibile»

Edito per la prima volta nel 1957 — uno dei primi libri pubblicati dall’editrice il Mulino nata tre anni prima — e presto tradotto in inglese dallo stesso autore in una versione ampliata e in seguito in molte altre lingue, «Democrazia e definizioni» è unanimamente riconosciuto come uno dei più importanti libri di teoria della democrazia apparsi nel XX secolo. Con esso Sartori, allora poco più che trentenne, si afferma anche al di fuori dei confini nazionali, tanto che nel 1968 l’International Encyclopedia of Social Sciences gli affida la stesura della voce Democracy. Scritto in maniera efficace e brillante, con un impeccabile rigore logico, il volume affronta i problemi di fondo, i temi essenziali e perenni della democrazia, a cominciare dall’esigenza di definire con precisione il significato dei termini linguistici usati. Nel suo esame la dimensione descrittiva e quella normativa della democrazia risultano strettamente intrecciate; ne consegue che la democrazia è un regime politico che deve fare i conti con un ideale, per quanto lo scarto rimanga inevitabile. La presente edizione è corredata da un ampio saggio introduttivo di Angelo Panebianco che offre un ritratto intellettuale a tutto tondo dell’autore.

Giovanni Sartori (1924-2017), politologo di rango internazionale, a lui si deve in Italia la nascita della scienza politica come disciplina accademica. Dopo i primi anni di insegnamento a Firenze, nel 1976 si trasferisce negli Stati Uniti, dapprima a Stanford, e quindi alla Columbia, dove dal 1979 al 2004 ricopre la prestigiosa cattedra di Albert Schweitzer Professor in the Humanities. Nel 1971 fonda la «Rivista italiana di Scienza Politica» che dirige fino al 2004. È autore di testi fondamentali, tradotti in una molteplicità di lingue, tra i quali ricordiamo «Parties and Party Systems» (1976), «The Theory of Democracy Revisited» (1987) e, tra quelli pubblicati con il Mulino, «Ingegneria costituzionale comparata (1995) e «Logica, metodo e linguaggio nelle scienze sociali» (2011). Editorialista del «Corriere della Sera», ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali.

Democrazie, non fragili, ma complesse #paradoXaforum

Fra pochi giorni sarà in libreria il primo importante libro di Giovanni Sartori, Democrazia e definizioni, pubblicato dal Mulino nel 1957. Come avrebbe poi teorizzato, Sartori scriveva contro, vale a dire criticando le definizioni di democrazia date dai comunisti e dai benpensanti non solo a sinistra negli anni quaranta e cinquanta del secolo scorso. Quel contesto era particolarmente significativo. Quelle definizioni, spesso accompagnate da aggettivi distorcenti, democrazia “guidata”, pleonastici e fuorvianti, democrazie “popolari”, erano spesso strumento di lotta politica e ideologica. Forse oggi c’è bisogno di dire e sottolineare che Sartori riteneva e argomentava che la democrazia liberale era la forma migliore di democrazia. Condivido, sapendo che Sartori fu sempre attento alle possibili declinazioni pratiche delle democrazie liberali. Qui sta il punto che merita un approfondimento.

Le democrazie, a partire da quelle liberali, sono, come, senza fantasia ripetono non pochi commentatori, “fragili“? Quest’aggettivo non compare negli scritti di Sartori et pour cause, cioè non per caso. Infatti, né le democrazie liberali né la democrazia di Sartori possono mai essere definite fragili, castelli di carte. Quell’insieme di diritti, civili e politici, talvolta anche sociali, e di istituzioni separate (merci, Montesquieu), che è costitutivo delle democrazie, non è affatto fragile. Merita, anche quando non è accompagnato da una società, uso gli aggettivi preferiti dagli americani, ”robusta e vibrante”, l’aggettivo complesso. Poi, caso per caso, si potrà indagare se complesso implica anche e a quali condizioni vulnerabile. Non necessariamente.

Certamente, la democrazia di Weimar (1919-1933), alla quale nessuno ha mai attribuito l’aggettivo fragile, fu politicamente e istituzionalmente molto complessa e si dimostrò anche vulnerabile. In quanto drammaticamente tale continua a essere oggetto di una molteplicità di analisi anche ottime sulle cause del suo crollo. Ma, fermo restando che si contano sulle dita di una mano le democrazie apparse e cresciute dopo il 1945, dopo il 1974 e dopo il 1989 (le ondate di democratizzazione di cui ha convincentemente scritto nel 1991 Samuel P. Huntington), quali sarebbero di grazia le democrazie “fragili”?

Soltanto di una democrazia del secondo dopoguerra è possibile affermare con certezza che è “caduta”: il Venezuela. Gli analisti sono concordi che la causa principale, il fattore scatenante fu l’implosione dei due partiti che garantivano la politica democratica e competitiva, non la fragilità delle istituzioni venezuelane. Quel che è sicuro è che l’autoritarismo di Maduro è tutt’altro che solido. Tuttavia, il discorso su presunta fragilità, complessità e vulnerabilità delle democrazie non deve essere abbandonato. Insieme a molti errori definitori e talvolta, più gravi, analitici (non è vero che le democrazie “muoiono”, accertabile è che vengono assassinate, per lo più dalle elites politiche, economiche, militari, persino religiose), alcuni studiosi hanno finalmente colto i punti più importanti, spesso decisivi. Erosione e backsliding, scivolamento all’indietro, retrocessione sono i due fenomeni più preoccupanti.

Quando i diritti dei cittadini vengono limitati e cancellati e l’autonomia di ciascuna delle istituzioni, in particolare quella del sistema giudiziario, viene ferita e ridimensionata, allora comincia un procedimento pericolosissimo che colpisce prima la qualità di quella democrazia, poi, la sua funzionalità, infine, la sua esistenza. Niente di questo risulta comprensibile a chi lo guarda dalla finestra della fragilità, meno che mai sapendo come bloccarlo. Mantenere la complessità suscitando pluralismo è, Sartori approverebbe, la ricetta dei difensori della/e democrazia/e.

Pubblicato il 4 settembre 2025 su PARADOXAforum

La scienza politica come cultura politica, ieri e domani. Pasquino ricorda Sartori @formichenews

Verso la fine della sua lunga e produttiva vita, riflettendo sul suo lascito culturale, Sartori esprimeva la preoccupazione di essere (già) stato dimenticato. Per fortuna è possibile suggerire perché i suoi scritti non solo mantengono grandissima rilevanza, ma non hanno perso quasi nulla della loro carica esplicativa, propulsiva, persino eversiva. Gianfranco Pasquino ricorda Giovanni Sartori a 100 anni dalla sua nascita a Firenze, il 13 maggio 1924

Nato cent’anni fa a Firenze, Giovanni Sartori è stato uno dei quattro/cinque più importanti studiosi di politica del XX secolo. Tutt’altro che autore di un solo grande libro, ha dato contributi fondamentali, non superati in tre settori: l’analisi della democrazia, lo studio dei sistemi di partiti, l’ingegneria costituzionale, vale a dire l’applicabilità/applicazione delle conoscenze politologiche alla riforma delle istituzioni. Talvolta, verso la fine (2017) della sua lunga e produttiva vita, riflettendo sul suo lascito culturale, Sartori esprimeva la preoccupazione di essere (già) stato dimenticato. Non bastano qualche sparsa citazione e interviste pop a smentire i suoi timori. Per fortuna, senza fare ricorso alla classica ricerca di “ciò che è morto e ciò che è vivo”, è possibile, a mio modo di vedere, suggerire perchè gli scritti di Sartori non solo mantengono grandissima rilevanza, ma non hanno perso quasi nulla della loro carica esplicativa, propulsiva, persino eversiva. Collloco a fondamento di qualsiasi analisi e proposta il principio metodologico formulato da Sartori e contenuto nella frase che segue: “Chi conosce un solo sistema politico non conosce neppure quel sistema politico”. Senza (saper) comparare non potremo mai dire ciò che è valido e perchè e ciò che è fuori norma e perchè. Né, meno che mai, saremo in grado di proporre cambiamenti migliorativi nel senso desiderato.

Facendo sua una cruciale considerazione di Karl Popper che è preferibile avere una teoria anche sbagliata a nessuna teoria (sulla prima, correggendo, si può, costruire; sul nulla, no), Sartori, anzitutto, diffidava e rigettava le “narrazioni” e proponeva la elaborazione di teorie probabilistiche. “Ogniqualvolta si presentano le condizioni a, b, e c è probabile che ne derivino le conseguenze x, y, z”. Ovviamente, cambiando le condizioni è molto probabile che le conseguenze siano differenti. Due altri fondamentali principi stanno alla base delle analisi e degli insegnamenti di Sartori: la conoscenza profonda dell’argomento in oggetto, vale a dire, nel suo lessico, “avere la bibliografia in ordine”, e la pulizia concettuale. I concetti hanno una etimologia e una storia che non debbono essere né “stiracchiati” (su espressione) e stravolti né cancellati. No, i “novisti” non erano i suoi interlocutori preferiti, e neppure i cultori e i divulgatori del politicamente corretto.

Da ultimo, voglio ricordare quella che è stata ed è rimasta, sottovalutata e sostanzialmente incompresa, la sua aspirazione civile: fare della scienza politica il fulcro di una cultura politica liberaldemocratica che sconfiggesse il pensiero del cattolicesimo sociale e il marxismo nelle sue varianti, gramscismo compreso. Quelle due culture politiche sono affondate nelle loro contraddizioni e nella loro incapacità di rinnovamento, ma la scienza politica non è (ancora?) riuscita a colmare il vuoto nel quale galleggiano populisti, sovranisti e altri brutti tipi. Il compito che Sartori si era posto mantiene tutta la sua validità. Gli direi che il suo lascito esiste, è imponente, contiene risposte. I suoi libri, Democrazia. Cosa è; Parties and party systems; Ingegneria costituzionale comparata, sono letture essenziali e gratificanti che mantengono assoluta validità. Le considero fra le letture migliori, oggi e domani.

Pubblicato il 12 maggio 2024 su Formiche.nethttps://formiche.net/2024/05/sartori-scienza-politica-pasquino-ricordo/#content

Apologia del (vero) liberalismo. Così le istituzioni proteggono i diritti @DomaniGiornale

Il problema non è il neo-liberalismo (troppo spesso identificato con ricette economiche meglio definibili come neo-conservatrici). Il problema sono i sedicenti liberali che parlano di qualcosa che non conoscono. Per molti di loro, essere liberali significa porsi contro la sinistra in qualsiasi versione si presenti. Per molti di loro, soltanto i liberali possono scrivere e discutere di liberalismo. Dissento verticalmente e qui argomenterò, inevitabilmente a grandi, ma credo sufficienti, linee, perché e come.

Ricostruisco il liberalismo al quale sono stato esposto come studente da Norberto Bobbio, Luigi Firpo (docente di Storia delle dottrine politiche a Torino), Nicola Matteucci e Giovanni Sartori. Poi, sì, grazie a loro, ho letto molti altri libri importanti. A richiesta ne provvederò i riferimenti bibliografici. All’origine di tutto voglio porre tre essenziali principi derivati dagli scritti del sicuramente liberale John Locke (1632-1704), nell’ordine: libertà, vita, proprietà. Senza libertà non c’è vita degna di essere vissuta. Proteggere la vita non consiste unicamente nel garantire le condizioni minime di esistenza, grazie alla proprietà di alcune risorse, ma significa opporsi a qualsiasi ingerenza fisica a cominciare dalla tortura. Tre secoli dopo Locke, l’eminente filosofa politica ebrea nata in Lettonia Judith Shklar (1928-1992) denunciò la crudeltà come il peggior vizio illiberale. Concordo e mentre rimando ad una valutazione complessiva del suo importantissimo lavoro contenuta nel volume curato da Bernard Yack, Liberalism without Illusions: Essays on Liberal Theory and the Political Vision of Judith N. Shklar (University of Chicago Press, 1996), attendo di sentire l’opinione e dei (no, non scrivo più “sedicenti”) liberali italiani.

Stabiliti quei principi tuttora irrinunciabili, dunque, liberale non è mai colui che attenta, fatto salvo un discorso su come sia stata acquisita, alla proprietà delle persone, il liberalismo non esce come Minerva dalla testa di Giove. Si dipana, invece, gradualmente, da un lato, sul versante delle istituzioni, dall’altro, sul versante dei diritti, con la precedenza delle prime, troppo spesso trascurate dai liberali contemporanei, sui secondi. Strappare al re il potere giudiziario e il potere legislativo è quanto suggerisce Montesquieu nel suo De l’esprit des lois (1748), l’inizio della separazione/separatezza delle istituzioni. Il Re d’Inghilterra resisterà strenuamente, ma i coloni americani indipendentisti (1776) fecero delle istituzioni separate l’asse portante del loro presidenzialismo. Quelle istituzioni erano separate come origine anche elettorale, ogni 2 anni i Rappresentanti e un terzo dei Senatori, ogni 4 anni il Presidente, ma condividevano i poteri. Il Senato interviene nelle nomine presidenziali, persino dei Ministri (Segretari) e, ancor più significativamente, dei giudici della Corte Suprema nominati dal Presidente. Quei giudici possono fare decadere le leggi approvate dal Congresso e firmate dal Presidente che, peraltro, può porre il suo veto per lo più vincente su leggi sgradite.

Le istituzioni USA, hanno sostenuto alcuni studiosi recenti, non si limitano a condividere (sharing) i poteri fino ad una situazione di “governo diviso” (stallo e/o ingovernabilità) pur preferibile ad una Presidenza onnipotente, “arrogante” nelle parole del Sen. William Fulbright, “imperiale” nell’analisi dello storico Arthur Schlesinger Jr, ma sono entrati in una nociva, costante competizione per strapparli a proprio favore.

Qui si inserisce il secondo elemento istituzionale/costituzionale eminentemente liberale: checks and balances. Nessuna istituzione deve mai trovarsi in condizione di prevaricare sulle altre e nessuna di essere “prevaricata”. Freni e contrappesi sono meccanismi delicati costantemente bersagli di battaglie politiche e culturali. Coloro che ottengono attraverso elezioni libere, eque (fair), periodiche (qui l’importanza di buone leggi elettorali) e occupano cariche politiche debbono rispondere dei loro comportamenti agli elettori: accountability. Non è solo l’obbligo di accettare le proprie responsabilità e rendere conto di quanto fatto, non fatto, fatto male. L’accountability è la virtù liberaldemocratica per eccellenza, totalmente coerente con l’assenza di qualsiasi vincolo al mandato (art. 67 della Costituzione italiana) e sostanzialmente incompatibile con limiti temporali imposti ai mandati, misura di chiaro stampo populista.

Espressione del potere e delle preferenze dei cittadini, le istituzioni liberali proteggono e promuovono i diritti. Sancite la libertà di parola e opinione e libere elezioni, il Bill of Rights inglese del 1689 è tutto focalizzato sui rapporti istituzionali fra Re e Parlamento e sui rispettivi poteri. Cent’anni dopo la Costituzione USA è un documento tutto istituzionale. Nel 1791, il Bill of Rights USA entrò a farne parte integrante in qualità di primo emendamento. I diritti liberali sono di due tipi, civili e politici. Libertà di parola, di opinione, di stampa, di culto, di associazione e di movimento sono diritti civili essenziali. Votare e essere votati, costruire organizzazioni politiche e partecipare alla politica in varie forme attraverso tentativi di influenzare i detentori del potere politico con proteste e movimenti sono tutti diritti politici. Una società che riesce a esprimersi secondo queste modalità è, ricorrendo agli aggettivi frequentemente usati nel lessico politico/logico USA, “robusta e vibrante”. Poiché la competizione pluralista fra idee, proposte, soluzioni è quanto il liberalismo auspica, considera importante, ‘impegna a garantire quella società è definibile liberale. La competizione, non l’eguaglianza, è il suo tratto distintivo.

L’unica eguaglianza indispensabile e caratterizzante del liberalismo è quella davanti alla legge. La diseguaglianza intollerabile dal liberalismo è quella che deriva dall’uso del denaro per conquistare il potere politico. Il principio “una persona un voto” è eguaglianza politica liberale. Il conflitto di interessi fra le attività e le risorse economiche personali e l’esercizio di cariche pubbliche è la ferita più profonda inferta alla concezione e alla pratica dello Stato liberale.

Non sta nella concezione dello Stato liberale il terzo insieme di diritti, quelli sociali: istruzione, salute, lavoro, pensione. Nulla osta che, come scrisse il grande sociologo inglese T.H Marshall già nel 1950: Citizenship and Social Class, a quei diritti si possa pervenire. Sono diritti caratterizzanti le esperienze e le politiche socialdemocratiche, ma non per questo incompatibili con lo Stato liberale e dai liberali rigettati. Al contrario, rispetto ai diritti sociali le differenze fra liberali e socialdemocratici non stanno affatto nell’importanza attribuita a quei diritti, ma nelle modalità con le quali perseguirli. I socialdemocratici affidano il compito prevalentemente allo Stato e alle sue istituzioni. I liberali pensano che debbano essere i cittadini attraverso la libera competizione politica a stabilire, fatta salva una rete di sicurezza, se, come e quanto investire in istruzione e sanità, in lavoro e pensioni. Da questo punto di vista gli Stati Uniti sono molto più liberali della Gran Bretagna. Prova ne è che la riforma sanitaria di Obama è stata bollata come socialista, mentre il sistema scolastico viene fortemente criticato per la sua produzione e riproduzione di enormi diseguaglianze e privilegi.

Se l’assenza di qualsiasi intervento sostitutivo o correttivo o di indirizzo ad opera dello Stato che neghi la prospettiva formulata da John Maynard Keynes per l’economia e non la voglia/sappia estendere ai settori istruzione, sanità, lavoro è definibile come neo-liberalismo, allora la sua distanza dal pensiero liberale classico è, se non incolmabile, certamente considerevole. Ma, pur esigenti, non buoni/sti come troppi, questa volta la qualifica sedicenti merita di tornare, liberali italiani si compiacciono di essere, i liberali degni di questo nome non sono crudeli e una competizione politica ben regolata continua a promettere e spesso a conseguire esiti apprezzabili.

Pubblicato il 10 agosto 2023 su Domani

Democrazia Futura. Le virtù di una concezione maggioritaria della democrazia italiana @Key4biz #DemocraziaFutura

“Le virtù di una concezione maggioritaria della democrazia italiana”, Democrazia futura, II (1) gennaio-marzo 2022, pp. 191-194. L’anticipazione su Key4biz

Dimenticare Enrico Berlinguer e Aldo Moro, in polemica con i sostenitori di un “ritorno alla proporzionale” il nuovo contributo di Gianfranco Pasquino, professore Emerito di Scienza politica dell’Università di Bologna e Socio dell’Accademia dei Lincei.

Il numero cinque di Democrazia futura si avvia alla sua conclusione con un intervento di Gianfranco Pasquino che – in polemica con i sostenitori di un “ritorno alla proporzionale” che in realtà già esiste nella legge elettorale attualmente in vigore – ribadisce le ragioni già espresse da uno dei suoi maestri, Giovanni Sartori, evidenziando “Le virtù di una concezione maggioritaria della democrazia italiana” e scagliandosi contro “il compromesso storico di Enrico Berlinguer che fu una pericolosa sfida alla democrazia competitiva” ma anche contro Aldo Moro difensore “della democrazia proporzionale che garantiva alla DC un profittevole ruolo di centralità politica e istituzionale” che non favoriva la “democrazia dell’alternanza”.

Manovrato da commentatori e politici di scarse o nulle letture, costantemente inclini all’opportunismo istituzionale, il pendolo tra la concezione maggioritaria e la concezione proporzionale della democrazia è in (ir)resistibile movimento verso il secondo polo.

Improvvisati cultori dello studio del corpo umano si sentono sulla cresta dell’onda. Loro avevano già scoperto tempo fa che nel DNA degli italiani non si trova il maggioritario, ma “la” proporzionale. Poco importa, ma non si possono obbligare i sedicenti medici a leggere la storia e la scienza politica, che dal 1861 al 1911 i nonni e i bisnonni degli attuali laudatores della proporzionale abbiano votato con un sistema elettorale maggioritario. Ancor meno importa che di leggi elettorali proporzionali ne esistano numerose varianti, prevedibilmente alcune migliori di altre e alcune pessime.

Incidentalmente, non sta fra le pessime la variante di proporzionale usata in Italia dal 1946 al 1992 (peraltro, facilmente migliorabile con alcuni ritocchi mirati). Ci stavano, invece, sia la legge elettorale usata nella Repubblica di Weimar (1919-1933) sia quella, variamente manipolata, usata nella Quarta Repubblica francese (1946-1958).

Un punto fermo va subito messo. In assenza di una legge elettorale proporzionale è quasi del tutto improbabile che si abbia una democrazia proporzionale, ma, comunque, sarà indispensabile valutare anche il contesto istituzionale.

Il secondo punto fermo, più a giovamento dei riformatori che dei granitici commentatori, è che la vigente Legge Rosato, molto criticabile da una pluralità di prospettive (candidature plurime e “trascinamento” del voto), non può in nessun modo e a nessun titolo essere definita maggioritaria. Con poco meno di due terzi di parlamentari eletti con metodo proporzionale, è un sistema misto con chiara prevalenza proporzionale.

Quindi, nessuno si stracci le vesti e ipocritamente versi calde lagrime. Non stiamo tornando alla proporzionale. Ci siamo dentro e, nel peggiore/migliore dei casi, si giungerà alla formulazione di una legge elettorale proporzionale buona, migliore, non è troppo difficile, della Legge Rosato.

Naturalmente, nelle democrazie parlamentari nessuno da nessuna parte in nessuna democrazia con nessun sistema di partiti elegge direttamente né il governo né il capo del governo: una stupidaggine costituzionale che continua tristemente a circolare. Questa fantomatica elezione non è mai stata un obiettivo affidato alle leggi elettorali neppure a quelle maggioritarie.

Infine, è imperativo sottolineare che il criterio dominante con il quale valutare le leggi elettorali è quanto potere attribuiscono ai cittadini nella scelta dei rappresentanti, nell’elezione del Parlamento. Quindi, va subito aggiunto che l’esistenza del voto di preferenza (a sua tempo si discuterà quanto e come) contribuisce a dare potere ai cittadino-elettori.

L’opposizione aspra di tutti i dirigenti del pentapartito al referendum sulla preferenza unica del giugno 1991 si spiega perché tre/quattro preferenze potevano essere controllate da cordate di candidati.

Una sola preferenza era una vera risorsa nelle mani dell’elettorato.

La legge elettorale proporzionale è costitutiva della concezione proporzionale della democrazia poiché i suoi effetti consistono nell’assegnare il potere politico e istituzionale proporzionalmente nelle mani dei partiti e dei dirigenti.

Non sorprende che nella proposta berlingueriana di compromesso storico, di cui si torna a parlare spesso con nostalgia pari alla non comprensione delle sue largamente deleterie conseguenze sistemiche – che ho esposto, chiarito e fortemente criticato nel mio libro Libertà inutile. Profilo ideologico dell’Italia repubblicana[1] – non si facesse nessun cenno a riforme elettorali e istituzionali. Quel “compromesso” avrebbe bloccato qualsiasi dinamica competitiva.

Non è certamente da scartare la convinzione di alcuni studiosi e commentatori nonché di molti politici che i Costituenti hanno limpidamente espresso il loro favor per una democrazia proporzionale. Ma questo favor non implica in nessun modo che i Costituenti sarebbero indisponibili a confrontarsi con la prospettiva di una concezione maggioritaria della democrazia e con le proposte che vi condurrebbero.

Il caso francese del passaggio da una democrazia proporzionale nella Quarta Repubblica (1946-1968) ad una democrazia maggioritaria nella Quinta Repubblica (dal 1958 a oggi)

Ho avuto spesso modo di argomentare che la Francia della Quarta Repubblica (1946-1958) è stata il sistema politico-costituzionale più simile a quello che l’Italia ha avuto dal 1946 al 1992.

Il semipresidenzialismo della Quinta Repubblica ha certamente dato vita ad una democrazia maggioritaria il cui funzionamento è significativamente migliore della democrazia proporzionale esistita nella Quarta Repubblica[2]. Mi pare legittimo trarne insegnamenti riformatori. Tiri le somme chi sa (se no, lo farò di persona la prossima volta).

Qui, dopo una indispensabile premessa, mi preme di segnalare quali sono, possono essere, le virtù di una concezione maggioritaria della democrazia.

Con l’aiuto di Giovanni Sartori prendo l’argomento per la coda. In un sistema parlamentare bicamerale paritario nel quale i rappresentati sono eletti su liste di partito con legge elettorale proporzionale e i governi sono di coalizione, è altamente probabile che tutto il “gioco” politico sia condotto e rimanga nelle mani dei dirigenti di partito.

I partiti al governo si accuseranno reciprocamente di essere responsabili del non fatto e del mal fatto (politica dello scaricabarile). Ciascuno di loro dirà di volta in volta che si può fare di più (politica del gioco al rialzo).

Spesso in un sistema multipartitico il ricambio al governo sarà infrequente e limitato. Possibile, invece, che siano i parlamentari a muoversi (dare dinamismo mi pare espressione esagerata) passando da un partito all’altro, non troppo differenti quanto alle poche idee di cui sono portatori, in ossequio alla tradizione italiana del trasformismo.

Eletti con legge proporzionale, spesso sostanzialmente nominati dai dirigenti di partito i parlamentari non debbono rendere conto del loro operato agli elettori, ma a quei dirigenti oppure ad altri che offrano di più.

Eletti in collegi uninominali, i parlamentari delle democrazie maggioritarie vorranno e sapranno rendere conto ai loro elettori e in Parlamento sosterranno lealmente il loro governo oppure l’opposizione della quale fanno parte offrendo in questo modo agli elettori attenti e insoddisfatti la possibilità di un’alternativa plausibile.

Il governo sarà giustamente considerato responsabile del fatto, del non fatto e del mal (mis) fatto. Nella consapevolezza di potere vincere e essere chiamata a attuare le sue promesse, l’opposizione non propaganderà latte e miele, vino e rose. Rimarrà nei binari di una ragionevole responsabilità. Quella parte, che esiste ovunque, di elettori attenti e esigenti, dieci/quindici per cento, avrà la grande opportunità di valutare e decidere gli esiti elettorali nei singoli collegi e a livello nazionale.

Un migliore contesto istituzionale di interazione e di equilibrio fra i poteri, una doppia responsabilità degli eletti verso tutti gli elettori del proprio collegio e verso il governo del loro partito e quello del paese che verrà se la loro opposizione ottiene successo

Le democrazie maggioritarie operano in un contesto istituzionale di interazione fra esecutivo, legislativo, giudiziario nei quali nessuno dei poteri sovrasta l’altro e sono all’opera freni e contrappesi.

L’alternanza al governo è un’aspettativa diffusa, sempre possibile che impronta i comportamenti tanto dei governanti quanto degli oppositori e ispira speranze e timori nell’elettorato.

Nessuno, peraltro, vince mai tutto e nessuno perde mai tutto, meno che mai perde/viene privato dei mezzi politici per riprovarci.

La vera insegna di una concezione maggioritaria della democrazia: Winner takes all, non significa che chi vince si impadronisce di tutto il potere, quello economico incluso, ma che ottiene il potere politico di governo necessario a tradurre le sue promesse in performance, in prestazioni.

Significa anche che, eletti in collegi uninominali, i rappresentanti parlamentari sentono e hanno una doppia responsabilità: verso tutti gli elettori di quel collegio, non soltanto i loro, e verso il governo del loro partito e, in prospettiva più lata, nient’affatto esagerata, anche, in quanto oppositori, verso il governo che verrà se la loro opposizione ottiene successo.

Insomma, la concezione maggioritaria della democrazia si fonda su due pilastri, quello istituzionale che ne consente l’emergere e ne influenza il funzionamento, e quello comportamentale che incentiva e/o scoraggia quello che fanno/debbono/possono fare governanti e rappresentanti, ma soprattutto gli elettori ai quali bisogna dare il tempo di apprendere i comportamenti coerenti e le modalità con le quali praticarli perseguendo gli esiti desiderati.

Molto difficile, ma certo non del tutto impossibile, che la democrazia maggioritaria ottenga adeguato sostegno e positiva valutazione da coloro che traggono vantaggi dalla pratica e dalla descrizione dei proporzionalismi. Da coloro che ancora adesso non si sono resi conto che il compromesso storico di Enrico Berlinguer e dei suoi più o meno tattici sostenitori fu una pericolosissima sfida alla democrazia competitiva tout court. Avrebbe posto fine alla democrazia proporzionale e impedito la comparsa di qualsiasi elemento di democrazia maggioritaria.

Comunque, è sbagliato lodare Aldo Moro o giustificarlo. La sua reazione non positiva alla proposta di compromesso storico non avvenne affatto in nome della democrazia dell’alternanza collocata in un mai definito futuro (“chi ha più filo tesserà più tela”) e per la consapevolezza dei profondi guasti istituzionali e politici di una democrazia ancora più bloccata, ma della difesa della democrazia proporzionale che garantiva alla DC un profittevole ruolo di centralità politica e istituzionale. Proporzionale o maggioritaria, chi vuole dare un contributo positivo alla democrazia italiana contemporanea e futura farebbe meglio non solo a non ascoltare i loquacissimi morotei e i berlingueriani acritici, ma proprio a dimenticare Enrico Berlinguer e Aldo Moro.

Le virtù della concezione maggioritaria della democrazia sono state elaborate e messe con profitto all’opera altrove.

[1] Si veda il capitolo “Compromesso storico, alternativa, alternanza” in Gianfranco Pasquino, Libertà inutile. Profilo ideologico dell’Italia repubblicana, Torino, UTET 2021, 223 p. [il capitolo si trova alle pp. 89-112].

[2] Ne ho parlato su queste colonne nel numero precedente. Cfr. Gianfranco Pasquino, “La lezione francese. Il sistema elettorale maggioritario a doppio turno in collegi uninominali”, Democrazia futura, I (4), ottobre-dicembre 2021, pp. 793-801.

Pubblicato il 23 maggio 2022 su Key4biz

Da Harvard al cha cha cha. Il Pasquino che non ti aspetti #recensione Tra Scienza e Politica. Una Autobiografia @UtetLibri @formichenews

Il professore emerito di scienza politica e accademico dei Lincei è in libreria con “Tra scienza e politica – Un’autobiografia” (Utet), il racconto di una vita “variamente interessante” tra aneddoti personali e storia del ‘900

di Simona Sotgiu

Di libri ne ha scritti tanti, tantissimi, in diverse lingue, tradotti ed esportati in varie parti del mondo, visitate più o meno intensamente dallo stesso autore in occasione di convegni, seminari, lezioni, fellowship. L’ultima fatica di Gianfranco Pasquino, però, non si occupa di scienza politica (con la a, mi raccomando), non strettamente almeno. È, invece, un’autobiografia, che ripercorre la vita del politologo, professore emerito e accademico dei Lincei a partire da Trana (con la a, mi raccomando), città in cui è nato, per poi arrivare in diversi continenti del mondo, in particolare Stati Uniti e America Latina, fino ai banchi del Senato della Repubblica, in cui, tra le altre cose, ha aperto il dibattito sulla legge elettorale italiana con una proposta poi mai realizzata per timore di ritorno alla proporzionale (con la a, mi raccomando).

“Credo di aver vissuto una vita variamente interessante”, è questa la risposta che, come fosse Marzullo, Pasquino dà alla domanda che pone a se stesso: “Perché ho scritto la mia autobiografia?”. A scorrere le pagine del testo pubblicato da Utet, intitolato “Tra scienza e politica – Un’autobiografia”, non si può che concordare. E se non è difficile comprendere per quale ragione l’autore del libro sia stato – e sia, anche da Formiche.net – lungamente interpellato per commentare le vicende politiche italiane e internazionali, è proprio nello spaccato tra scienza e politica che si snoda la vera novità dell’autobiografia.

Figlio unico, Pasquino conta due grandi dolori nella sua vita: il primo, il più grande, la scomparsa della madre, che lo consiglierà in momenti cruciali del suo percorso personale e accademico; il secondo, “incancellabile” e forse ragione della sua incrollabile fede granata, “quando la radio comunicò che l’aereo che riportava a casa i giocatori del Torino si era schiantato a Superga”, nel 1949.

Severo con se stesso, come con gli altri, Pasquino non fu uno studente “particolarmente bravo”. Fu però in grado di catturare l’attenzione e la stima, tra i tanti, di Norberto Bobbio prima e Giovanni Sartori poi, impressionare il direttore editoriale del Mulino, Giovanni Evangelisti, negli anni ’70, pur arrivando al colloquio in piena estate, vestito da mare, a bordo di “una Giulietta spider azzurra decapottabile con qualche anno di vita che mi aveva regalato mio zio Antonio”. Difficile escludere dai traguardi quasi raggiunti, la sfiorata vittoria a una competizione di cha cha cha: “Con la mia compagna di ballo, un’americana non alta e cicciottella, sfiorammo la vittoria. Continuo a esserne molto fiero e a vantarmi del secondo posto, con relativa medaglietta” racconta, lasciando il lettore a domandarsi chi mai si sarà permesso di arrivare primo.

Non mancano, chiaramente, né la scienza né la politica, nelle 253 pagine firmate Pasquino. Sono fatte di studio e insegnamento, di proposte di legge e comizi in giro per l’Italia, di nomi e cognomi di compagni di viaggio, avversari politici e amici di una vita (ci sono anche i nemici, of course). E poi di uno schieramento netto, a sinistra, mai dogmatico e sempre critico, fedele al ragionamento più che al sentimento; di una propensione al dialogo e al dibattito, anche duro; di una spiccata ironia, rivolta agli altri e a se stesso. E poi una certezza: finito il libro, si avrà il fortissimo desiderio di leggere ancora.

Pubblicato il 9 aprile 2022 su formiche.net

“La lezione francese” Il sistema maggioritario a doppio turno in collegi uninominali #DemocraziaFutura Anno I n4

Il sistema elettorale francese maggioritario a doppio turno in collegi uninominali ha una storia lunga e interessante. Da non pochi punti di vista, ad esempio, il potere degli elettori e la rappresentanza politica ad opera degli eletti, è una storia di successo.

In Francia il sistema elettorale a doppio turno è stato utilizzato, con qualche breve interruzione, durante tutta la Terza Repubblica (1871-1940). Fermo restando che in ciascun collegio uninominale il seggio era attribuito al primo turno al candidato che aveva ottenuto il 50 per cento più uno dei voti espressi, come avviene dal 1958 in poi (purché abbiano votato almeno il 25 per cento degli elettori aventi diritto), quel doppio turno non conteneva clausole restrittive. In assenza di un vincitore al primo turno, al secondo turno non soltanto potevano passare tutti i candidati già presentatisi, ma venivano ammessi anche altri candidati.

Questa possibilità consentiva ai dirigenti dei partiti e ai candidati stessi di valutare le chances di vittoria di ciascuno e di tutti. Non furono rari i casi nei quali, ad esempio, i candidati socialisti al primo turno erano tre o addirittura quattro. Valutata la loro prestazione, rimaneva in lizza al secondo turno il candidato che aveva ottenuto più voti, ma talvolta il secondo piazzato se ritenuto più idoneo a sommare tutti i voti socialisti e qualche voto in più di candidati “vicini” che desistessero. Addirittura, preso atto che nessuno dei candidati dava adeguata garanzia di riuscire a ottenere la vittoria al secondo turno, il ritiro di tutti apriva le porte ad una nuova candidatura non presente al primo turno.

A chi (si) chiede quale sia la logica di questa variante del doppio turno, è possibile e utile offrire una risposta generale e alcune considerazioni specifiche. La risposta generale, a mio parere convincente, è che, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, il doppio turno in sé è portatore sano di abbondanti informazioni politiche importanti. Le informazioni riguardano i candidati, i dirigenti dei partiti, i mass media (allora, essenzialmente la molto letta stampa locale) e, ovviamente, i cittadini elettori. Ciascuno dei protagonisti a vario titolo riceve conoscenze significative e può farne tesoro:

- I candidati sono in grado non solo e non tanto di valutare la loro prestazione e quella dei concorrenti dentro e fuori del proprio partito, ma anche la validità della propria campagna elettorale oltre all’apprendimento delle preferenze e degli interessi degli elettori tutti e di coloro ai quali hanno fatto riferimento privilegiato.

- A loro volta i dirigenti dei partiti acquisiscono tutte queste informazioni che consentono loro di risolvere eventuali diatribe interne e, come già anticipato, di cambiare tutti e/o tutto con minori resistenze e con fondate giustificazioni.

- L’attenzione dei mass media è “catturata” dal complesso gioco delle valutazioni dei candidati e dei dirigenti dei partiti e degli eventuali negoziati per il ritiro di alcuni, le desistenze, e l’ingresso di nuovi candidati.

- Pertanto, tra un turno e l’altro verrà messo a disposizione degli elettori una considerevole quantità di materiale conoscitivo utile alla formazione delle loro opinioni e alla decisione di voto.

La parentesi proporzionale durante la Quarta Repubblica (1946-1958)

Nel 1946 la Quarta Repubblica francese si dotò di un sistema elettorale proporzionale che, manipolandolo in più occasioni anche al fine di fabbricare maggioranze parlamentari, utilizzò fino al 1958. Non mi riesce di ricostruire la storia dei passi con i quali si pervenne alla decisione di “tornare” ad un sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

Comprensibilmente, socialisti e comunisti erano contrari perché consapevoli che la rappresentanza proporzionale “difendeva” meglio le loro posizioni che cominciavano a scricchiolare. Notoriamente contrario al régime des partis del quale socialisti e comunisti costituivano un pilastro, Charles de Gaulle vedeva nei collegi uninominali uno strumento potente per dare visibilità ai candidati, alle persone a scapito delle ideologie e delle organizzazioni.

Il combinato disposto del suo carisma con candidature spesso eccellenti, per le quali la frase “espressioni della società civile” era straordinariamente appropriata e calzante, fece il resto. I collegi uninominali avrebbero premiato le persone e svantaggiato le organizzazioni burocratiche. Socialisti e comunisti persero voti, ma, soprattutto, per la loro incapacità a padroneggiare la logica del doppio turno, soprattutto, come vedremo, l’imperativo di giungere ad accordi, finirono nettamente sottorappresentati in termini di seggi.

Alla logica del doppio turno è, dunque, opportuno dedicare la massima attenzione.

Al primo turno vince il seggio il candidato/a che ottiene il 50 per cento dei voti più uno purché abbia votato almeno il 25 per cento degli elettori aventi diritto. A titolo puramente indicativo, nel corso delle molte elezioni legislative francesi dal 1962 ad oggi raramente più di cento seggi sono stati assegnati al primo turno. Clamoroso nel 1968 fu l’esito per i gollisti e i giscardiani che presentarono candidati comuni fin dal primo turno eleggendo addirittura 144 candidati.

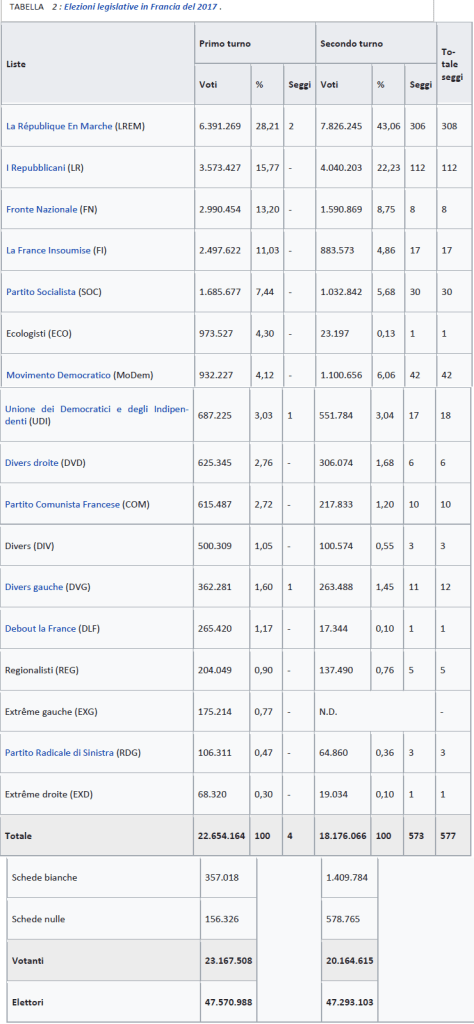

Al confronto i 2 seggi conquistati al primo turno nel 2017 dalla rampantissima La République en Marche di Emmanuel Macron appaiono un bottino davvero misero soprattutto alla luce della debolezza degli altri partiti. Qui a dimostrazione riporto i dati del collegio del secondo arrondissement di Parigi dove gli elettori che non gradivano il candidato del La République en Marche si sono numerosamente trasferiti sulla candidata gollista (più che le percentuali sono rivelatori i numeri assoluti).

Altrettanto, ancorché diversamente, clamoroso, fu l’esito delle elezioni legislative volutamente anticipate dal Presidente Jacques Chirac nel 1997. “In quell’anno, il Fronte nazionale supera la soglia del 12,5 per cento in addirittura 133 collegi, contro i 49 del 1933, e riesce ad essere presente in 56 duelli (31 con la destra moderata, 13 con il Pcf, 11 con il Ps, 1 con i verdi) e in 76 triangolari (5 con Pcf e destra moderata, 68 con Ps e destra moderata, 3 con verdi e destra moderata)”[1]. Molto importante è sottolineare che “nelle competizioni triangolari, in diversi collegi la presenza del Fronte nazionale ha favorito la vittoria della sinistra: la destra moderata è stata sconfitta in 47 collegi su 76”[2]. Nel 1997 è apparso in estrema evidenza quanto la chiusura dei gollisti, fermamente voluta da de Gaulle, all’estrema destra lepenista possa essere costosa e quanto il semplice mantenimento della candidatura lepenista al secondo turno, impedendo un flusso di voti a favore della candidatura gollista, vada a favore della candidatura di sinistra rimasta in campo[3].

Nelle elezioni legislative del 2007, l’exploit presidenziale di Nicolas Sarkozy portò l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) a conquistare 98 seggi al primo turno. I socialisti ne vinsero uno.

Complessivamente 110 candidati furono eletti al primo turno, effetto quasi unicamente del trascinamento della vittoria presidenziale di Sarkozy a favore dei candidati dell’UMP.

Tuttavia, è molto importante sottolineare un fatto reso possibile proprio dal doppio turno e prontamente evidenziato da Le Monde. Imbattibile nella presentazione dei dati elettorali collegio per collegio, in quell’occasione l’autorevole quotidiano francese evidenziò con preoccupazione che, con riferimento ai dati del primo turno, stava per prodursi un’ondata blu (il colore dell’UMP) di proporzioni massicce. Suonato l’allarme, certo non tutti gli elettori francesi leggono Le Monde!, al secondo turno si assistette a due fenomeni congiunti:

- la mobilitazione dello sparso elettorato di sinistra a favore dei candidati, per lo più socialisti, rimasti in lizza, che passarono da un deputato a 185,

- la mancata convergenza dei centristi sui candidati dell’UMP cosicché lo squilibrio nel numero dei parlamentari fra UMP/PS fu significativamente ridotto.

Questo avvenimento, non inusitato, ma rilevante nelle sue proporzioni, richiede una spiegazione che si basi sulla logica di funzionamento del doppio turno e la espliciti approfondendone le notevoli potenzialità politiche e rappresentative.

Il comportamento degli elettori al primo turno

Come è stato spesso notato, al primo turno l’elettore/trice può permettersi di votare sincero, ovvero per la sua candidatura preferita, in particolare, se intrattiene due aspettative:

1. Nessuno vincerà al primo turno;

2. La sua candidatura preferita riuscirà a superare la soglia di accesso e passerà al secondo turno.

Tuttavia, è possibile, ma non frequente, che alcuni elettori votino fin dal primo turno in maniera strategica, vale a dire, non per la candidatura preferita, che temono abbia poche chances di superare la soglia con il rischio quindi di sciupare il loro voto, ma per la candidatura second best. Il punto merita una breve, ma assolutamente importante, digressione.

Di doppi turni ce ne sono diverse varianti, come scriverò, più avanti.

Il ballottaggio che è la modalità di doppio turno usato nelle elezioni presidenziali francesi (ma anche altrove) è da considerare distinto dal doppio turno legislativo, da non confondere con e da non assimilare a quel doppio turno.

Infatti, quando il vincitore scaturisce da una competizione alla quale sono ammessi soltanto i primi due candidati più votati, parte numericamente rilevante dell’elettorato avrà perso il suo candidato preferito, votato al primo turno, quindi, se decide di non astenersi, si troverà costretto a votare in maniera strategica al ballottaggio, prevalentemente contro la candidatura più sgradita.

L’esistenza del ballottaggio riduce la discrezionalità dell’elettorato, le sue opzioni di scelta e l’elasticità del doppio turno. Si giustifica nell’elezione delle cariche monocratiche poiché ha come obiettivo quello da dare al vincente la legittimità che deriva da una maggioranza assoluta (anche se, come in alcune elezioni presidenziali francesi, nient’affatto cospicua).

La soglia percentuale alta su accesso al secondo turno per ridurre la frammentazione

Al secondo turno in Francia possono (non necessariamente debbono) passare tutti i candidati che superano una determinata soglia percentuale. Nelle prime elezioni dopo la riforma la soglia fu fissata relativamente bassa: 5 per cento. Qualche anno dopo fu innalzata al 10 e nel 1976 definitivamente stabilita al 12,5 per cento degli elettori aventi diritto. È una soglia piuttosto alta poiché se i votanti sono l’80 percento in pratica diventa all’incirca il 17 per cento. De Gaulle e i suoi consiglieri miravano a contenere e ridurre la frammentazione e il numero dei partiti. In buona sostanza questo esito non è stato conseguito.

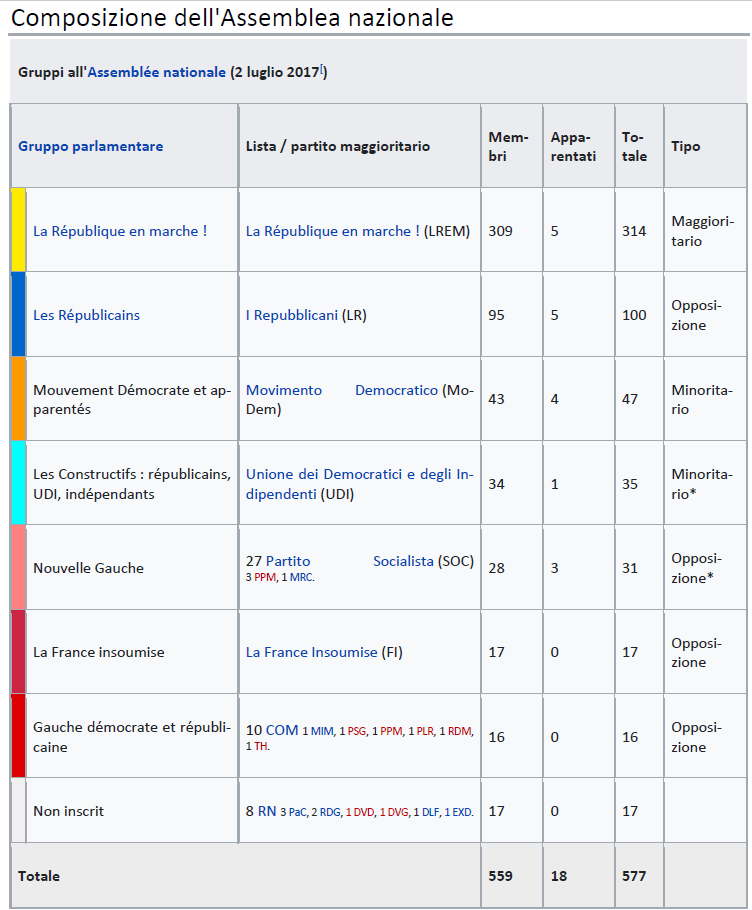

Come dimostrano i dati della tabella relativa alle più recenti elezioni legislative, quelle del 2017, nell’Assemblea Nazionale francese sono presenti rappresentanti di addirittura otto partiti che hanno dato vita a sette gruppi parlamentari.

Tralascio di interrogarmi su quanto questi numeri siano rassicuranti per i tanti, troppi, oppositori italiani del sistema elettorale maggioritario francese.

Credo, però, di fare un’operazione utile riprendendo una proposta di Giovanni Sartori, convinto (come me) della bontà del sistema francese. Per venire incontro ai critici e agli oppositori italiani del maggioritario francese, Sartori tentò di sventare l’obiezione al criterio della soglia percentuale di voti indispensabili per passare al secondo turno indicando una modalità diversa. Stabilendo una soglia percentuale tutti i dirigenti dei partiti piccoli erano/sono/si ritengono in grado di valutare quanto penalizzante potrebbe essere per le loro candidature. Per rendere i calcoli meno affidabili e meno influenti, Sartori suggerì che, invece, di definire una soglia percentuale, il criterio da utilizzare fosse che in tutti i collegi uninominali l’accesso al secondo turno venisse comunque consentito ai primi quattro candidati introducendo nel sistema maggiore elasticità complessiva.

Timori, costrizioni e opportunità del sistema uninominale a doppio turno

Peraltro, i dirigenti dei partiti e i loro sedicenti consiglieri nutrono anche altri, più importanti timori: nei collegi uninominali si vince e si perde senza recuperi (l’elenco di candidati francesi di alta qualità sconfitti è molto lungo a cominciare dal socialista Michel Rocard Primo Ministro dal 1989 al 1991 e sconfitto nel 1993), non è mai consentito di candidarsi in più di un collegio uninominale. Non esistono pluricandidature truffaldine.

Rapidamente il doppio turno dimostrò di contenere sia costrizioni sia opportunità. Entrambe riguardano la necessità di trovare/costruire alleanze. Chi vuole vincere, candidato e partito, è consapevole che, salvo rari casi eccezionali, solo trovando voti aggiuntivi a quelli che può ottenere in quanto candidato di un partito riuscirà ad avere la maggioranza relativa nel suo collegio elettorale.

Pertanto, saranno i dirigenti dei partiti vicini/affini/coalizzabili che svolgeranno una indispensabile attività di coordinamento indicando quali candidati dovranno essere premiati e quali candidati dovranno desistere e in quali collegi.

Potranno trattarsi di accordi temporanei e di desistenze occasionali oppure di qualcosa di più organico.

Così fu in Francia con l’alleanza più che decennale fra i gollisti e i Repubblicani Indipendenti di Valéry Giscard d’Estaing (che addirittura lo portò alla Presidenza della Quinta Repubblica).

Così fu negli anni settanta fra socialisti e comunisti quando finalmente i comunisti si resero conto che l’opzione di “correre” da soli portava soltanto a ripetute sconfitte e, comunque, i loro elettori decisero che era doveroso mandare all’Eliseo il socialista François Mitterrand (1981 e poi, ugualmente, 1988).

Le opportunità vengono offerte proprio dal doppio turno in quanto tale che consente ai dirigenti di partito di valutare le opzioni in campo e di effettuare desistenze e convergenze in questo modo segnalando agli elettori che le alleanze nei collegi prefigurano, se confermate dai voti e premiate dai seggi, la coalizione di governo. Il doppio turno (mi) appare come la modalità migliore per costruire un “campo largo” (copyright Enrico Letta) grazie all’apprezzamento degli elettori per quanto viene loro offerto e prefigurato dai dirigenti dei partiti seriamente e credibilmente interessati a quel campo. Lo considero anche ottimo nell’accrescere la quantità e qualità di rappresentanza politica. Infatti, il candidato che vince grazie alla convergenza su di lui/lei dei voti provenienti dall’elettorato di altri partiti/candidati-e è perfettamente consapevole di dovere tenere conto e rappresentare anche quelle preferenze e quegli interessi [4]

Per quasi vent’anni la competizione elettorale e politica nella Quinta Repubblica francese è stata appannaggio di quello che i commentatori e gli studiosi francesi definirono “quadriglia bipolare”: a sinistra socialisti e comunisti (più i cosiddetti “divers gauche” aggiuntivi, quasi mai decisivi), nel centro-destra gollisti e repubblicani indipendenti.

L’estrema destra, il Front National di Jean-Marie Le Pen riuscì ad entrare in forze nell’Assemblea Nazionale solo perché nel 1986 il Presidente Mitterrand re-introdusse la proporzionale cercando opportunisticamente di impedire o quantomeno contenere la preannunciata vittoria di Chirac e di Giscard.

Con il doppio turno, prontamente recuperato da Chirac, il Front National non è mai andato oltre la conquista di pochi seggi. Infatti, il doppio turno incoraggia le convergenze sulle candidature moderate e punisce le ali estreme, il Front National, ma anche quel che rimane dei comunisti se non riescono a trovare alleati.

La fine non gloriosa della quadriglia bipolare è stata sancita, da un lato, dall’irrompere del ciclone Macron sullo scompaginamento già in corso dei socialisti e ancor di più dei comunisti e, dall’altro, dall’indebolimento dei gollisti, in parte erosi da Marine Le Pen.

In conclusione, anche tenendo conto che al buon funzionamento della competizione elettorale e politica e al suo bipolarismo ha dato un notevole contributo l’elezione popolare diretta del Presidente della Repubblica, il sistema elettorale maggioritario a doppio turno ha fornito un contributo che non esito a valutare come decisivo sia al governo del Presidente sia all’intrusione (sic) della coabitazione. Sì, come scrisse nel 1970 Domenico Fisichella, allora mio collega alla Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze, poi senatore di Alleanza Nazionale, il doppio turno di collegio è un sicuro (secondo me anche generoso) “dispensatore di opportunità politiche”[5]. Lo è non soltanto per i dirigenti e gli strateghi di partito, ma anche per i candidati e, quel che più conta, per gli elettori.

[1] Gianfranco Pasquino, Simona Ventura, “Il sistema elettorale a doppio turno e le sue conseguenze politiche”, in Gianfranco Pasquino, Simona Ventura (a cura di), Una splendida cinquantenne: la Quinta Repubblica francese, Bologna, il Mulino, 2011, 283 p. [La citazione è a p. 167].

[2] Gianfranco Pasquino, Simona Ventura, “Il sistema elettorale a doppio turno e le sue conseguenze politiche”, in ibidem.

[3] Si veda l’esempio concreto di un collegio riportato a p. 167 del nostro saggio del 2011 citato alle note precedenti.

[4] Su tutta questa problematica rinvio al monumentale, quasi mille pagine, e imprescindibile studio di Philip. E. Converse, e Roy Pierce, Political Representation in France, Cambridge Massachussets – London, The Belknap Press of Harvard University Press, 1986, 996 p., uno dei migliori e più illuminanti prodotti della scienza politica statunitense del secolo scorso.

[5] Domenico Fisichella Sviluppo democratico e sistemi elettorali, Firenze, Sansoni, 1970, 260 p.

Pubblicato in

DEMOCRAZIA FUTURA

Media, geopolitica e comunicazione pubblica nella società delle piattaforme e della grande trasformazione digitale

Rivista trimestrale

Anno I

Numero Quattro

Ottobre – Dicembre 2021

Le aspettative esagerate sul ritorno al proporzionale @DomaniGiornale

Non sono riuscito a trovare in nessun libro di scienza politica che le leggi elettorali proporzionali ristrutturano i partiti e i sistemi di partito Forse dovevo cercare fra i gialli di Simenon o nella collezione di Urania. E poi dovremmo ristrutturare i partiti esistenti o cambiarli molto più profondamente? Le eleggi elettorali proporzionali, ha sempre sostenuto, correttamente, Giovanni Sartori, “fotografano” i partiti esistenti. Talvolta, se c’è una sana soglia di accesso al Parlamento, per esempio, del 5 per cento, escludono dalla fotografia partiti che hanno percentuali di voto inferiori. Talvolta, a questo proposito i verbi contano, se soglia non c’è, le PR consentono la frammentazione, addirittura facilitano, se non incoraggiano, le scissioni. Ciò detto ci sono buone leggi elettorali proporzionali, come quella tedesca nella sua interezza, e il Voto Singolo Trasferibile dell’Irlanda. Tutte, però, consegnano inevitabilmente ai dirigenti di partito la delega alla formazione del governo. È una constatazione, non una critica, ma che non significa affatto che nelle democrazie sia possibile e neppure auspicabile “eleggere il governo”. Chi ha un minimo di conoscenza del sistema tedesco, che pure giustamente ammiriamo per la sua stabilità di governo e efficacia politica, sa che nel 2017 gli elettori non votarono affatto per la grande Coalizione CDU/CSU-SPD e che nel 2021 nessuno, ma proprio nessuno, poteva prevedere e meno che mai scegliere/votare per un governo Socialdemocratici-Verdi-Liberali. Prima viene posta la parola fine sulla chimera del “governo eletto dai cittadini” meglio sarà.

Adesso, comunque, i soloni elettorali annunciano che torniamo alla proporzionale. Ci sono due, forse tre problemi con questo avventuroso viaggio di ritorno. Primo che il luogo dal quale partiamo, la vigente legge Rosato, non è un maggioritario, ma due terzi proporzionale e un terzo maggioritaria. Quindi, il viaggio di ritorno sarebbe breve. Secondo problema è che non esiste “la” proporzionale, ovvero un’unica, semplice, chiara variante di sistema proporzionale. Ce ne sono molte con elementi diversi, variabili, nel bene e nel male manipolabili, a cominciare dalla soglia di accesso al Parlamento, a continuare con la dimensione delle circoscrizioni (numero dei parlamentari da eleggere) e dal recupero o no dei resti, a finire con l’esistenza o no di premi in seggi. Un sistema elettorale proporzionale che prevede un premio di maggioranza non per questo diventa “il” o “un” maggioritario. Di sistemi elettorali maggioritari in collegi uninominali ne esistono almeno tre varianti: l’originale, inglese; l’australiano, che è davvero majority; e il francese a doppio turno (che non significa ballottaggio). Chi sostiene di volere “il” maggioritario e mira a resuscitare l’Italicum oppure recuperare la legge porcella di Calderoli inganna gli elettori e i commentatori che hanno studiato poco e non sanno quasi niente.

Comunque, nessuna di queste leggi proporzionali, mi spingerei a sostenere meno che mai le varianti con premi di maggioranza, hanno una qualche possibilità di ristrutturare i partiti e i sistemi di partiti. Al contrario, quelle con i premi di maggioranza, nelle condizione date del sistema politico italiano conferirebbero, ricorro ancora alla terminologia di Sartori che se ne intendeva, un potere di ricatto a partiti anche piccoli i cui voti venissero considerati decisivi. Spesso, dimostrerebbero di esserlo. Allora, no, e basta.

P.S. Il Direttore mi ha chiesto con qualche titubanza se potesse ripubblicare questo articolo ogni tre/quattro settimane. Ho graziosamente (sic) accettato.

Pubblicato il 2 febbraio 2022 su Domani

Sartori: Democrazie senza partiti? #Torino #1dicembre La Tradizione Italiana. Lezioni di Storia del pensiero politico

Torino Mercoledì 1 dicembre 2021 Ore 16-18

Dipartimento di studi storici – Palazzo Nuovo Via Sant’Ottavio 20, III piano – Sala seminari

Con prenotazione all’indirizzo segreteria@fondazionefirpo.it.

Per seguire la lezione da remoto sarà sufficiente cliccare qui e successivamente – se

non si dispone dell’applicazione e non si intende scaricarla – scegliere “accedi da browser”.

Info 011.8129020 – http://www.fondazionefirpo.it

LA TRADIZIONE ITALIANA

LEZIONI DI STORIA DEL PENSIERO POLITICO

Gianfranco Pasquino

Sartori: Democrazie senza partiti?

Introduce Stefano De Luca

LA TRADIZIONE ITALIANA

LEZIONI DI STORIA DEL PENSIERO POLITICO

coordinate da Stefano De Luca e Francesco Tuccari.

Il ciclo “La tradizione italiana. Lezioni di storia del pensiero politico” si propone di rileggere i grandi classici del pensiero politico italiano dalle origini ai nostri giorni attraverso una serie di lezioni magistrali affidate a studiosi di comprovata competenza.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire a un pubblico il più possibile ampio gli strumenti essenziali per riscoprire e rivalutare complessivamente una tradizione di idee e riflessioni che, tolte alcune significative eccezioni (valga per tutti l’esempio di Machiavelli), risulta ormai essere in ampia misura negletta e poco appealing. Sia sul piano del dibattito pubblico, sia su quello degli studi universitari.

Il ciclo intende rileggere i grandi classici del pensiero politico italiano – s’intende: del pensiero politico, sociale ed economico – in una triplice prospettiva. Intende innanzitutto collocare gli autori che saranno di volta in volta presi in esame nello specifico contesto storico in cui essi pensarono e, molto spesso, operarono sul piano pubblico.

Li presenterà, cioè, come interpreti e attori del proprio tempo, cercando di fare emergere il nesso vitale e imprescindibile che ha legato la storia del pensiero politico italiano alla storia italiana nelle diverse fasi del suo sviluppo.

Intende poi mettere in evidenza le relazioni altrettanto vitali che il pensiero politico italiano ha intrattenuto con altre tradizioni coeve di pensiero politico, soprattutto a livello europeo e, da un certo punto in avanti, transatlantico. È su questo sfondo che le lezioni del ciclo cercheranno di mostrare la dimensione tutt’altro che provinciale della nostra tradizione, facendone però emergere le specificità.

Intende infine far risaltare là dove possibile – e per molti «classici» è sicuramente possibile – il contributo che essi hanno dato alla storia del pensiero politico tout court, trascendendo le dimensioni del proprio tempo e fissando categorie e problemi che generazioni successive di autori, italiani e non, hanno continuato a riprendere e rielaborare.

Per rendere possibile un ragionevole equilibrio tra «alta divulgazione» e approfondimento scientifico le lezioni saranno incentrate sull’analisi di un’opera particolarmente significativa dei singoli autori presi in esame.

Le lezioni si rivolgono a un pubblico di insegnanti e studenti universitari, di dottorandi,

di studiosi e più in generale a un pubblico colto.

Ogni lezione viene ripresa a video e resa pubblica sul sito della Fondazione.

“Una democrazia parlamentare, se saprete conservarla” Dagli Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei Anno CDXVIII 2021

Si racconta che un giorno del settembre 1787 quando i Padri Fondatori uscivano dalla Convenzione di Filadelfia che aveva appena approvato la Costituzione USA, una signora si rivolse in maniera aggressiva a Benjamin Franklin, il più anziano componente della Convenzione, chiedendogli: “Che cosa ci avete dato?” La risposta immediata e pacata di Franklin fu: “una Repubblica, signora, se saprete conservarla”. Allora, Repubblica, che ovviamente stava in netto contrasto con la monarchia inglese, era sinonimo di democrazia. Molti Padri Fondatori nutrivano preoccupazioni, espresse nella laconica risposta di Franklin, sul futuro di quella inusitata Repubblica presidenziale. Potremmo cercare molti test di sopravvivenza superati dalla Repubblica, ma, forse, il più complesso e pericoloso è dato dalla Presidenza Trump e da come finirà.

Nella Commissione dei 75 che si occupava della forma di governo italiano, nell’ampio dibattito che si tenne, fece la sua comparsa, ancorché minoritaria, la Repubblica presidenziale sostenuta dal molto autorevole giurista del Partito d’Azione, Piero Calamandrei. Fu respinta e una ampia e composita maggioranza della Commissione si espresse a favore del governo parlamentare, già operante in Gran Bretagna, madre di tutte le democrazie parlamentari e in tutte le altre, poche, democrazie dell’Europa Occidentale, tutte monarchie ad eccezione della Francia della Quarta Repubblica (1946-1958). Al momento del voto Tomaso Perassi, professore di Diritto Internazionale nell’Università di Roma, costituente eletto per il Partito Repubblicano, propose un ordine del giorno discusso nelle sedute del 4 e 5 settembre del 1946 e approvato.

«La Seconda Sottocommissione, udite le relazioni degli onorevoli Mortati e Conti, ritenuto che né il tipo del governo presidenziale, né quello del governo direttoriale risponderebbero alle condizioni della società italiana, si pronuncia per l’adozione del sistema parlamentare da disciplinarsi, tuttavia, con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di Governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo».

Immagino che se una signora italiana, che aveva esercitato per la prima volta il suo diritto di voto nel referendum Monarchia/Repubblica e per l’elezione dell’Assemblea costituente, avesse chiesto all’on. Perassi “Che cosa ci avete dato?”, Perassi avrebbe sicuramente risposto “una democrazia parlamentare, se saprete conservarla”. Siamo riusciti a conservarla, fra forzature, strattonamenti, parole d’ordine pericolose, riforme elettorali balorde, proposte di modelli istituzionali controproducenti ma, purtroppo, senza avere davvero cercato e meno che mai trovato, come saggiamente suggerito da Perassi, dei “dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di Governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo”. Da tempo, però, avremmo dovuto imparare che un dispositivo costituzionale rispondente alle preoccupazioni di Perassi esiste e potrebbe essere molto facilmente “importato” nella Costituzione italiana con un minimo di adattamenti. Quel dispositivo, non magico, ma molto intelligente, è il voto di sfiducia costruttivo inserito nella Grundgesetz del 1949 della Repubblica Federale Tedesca e rimasto intatto nella Costituzione della Germania riunificata.

Con il voto di sfiducia costruttivo, nessuna crisi al buio, cioè senza esito precostituito, fa la sua comparsa e non si è avuta nessuna instabilità governativa. Eletto/a da una maggioranza assoluta del Bundestag (quindi, davvero primus/a super pares a soddisfare le accorate richieste di molti commentatori italiani) il cancelliere può essere sconfitto/ da un voto a maggioranza assoluta e sostituito/a purché una maggioranza assoluta si esprima a favore di un altro/a candidato/a entro 48 ore (tempo tecnico affinché tutti i parlamentari riescano a farsi trovare al Bundestag e, al tempo stesso, tempo troppo breve per trame e complotti improvvisati). Quando gli spagnoli scrissero la Costituzione della loro democrazia, 1977-78, memori della loro passata propensione all’instabilità governativa, consapevoli che il problema non era stato risolto né dai francesi della Quarta Repubblica né dalla democrazia parlamentare italiana, congegnarono una variante del voto di sfiducia costruttivo tedesco. Il loro Presidente del governo, titolo ufficiale, può essere sconfitto e sostituito da un voto a maggioranza assoluta della Camera dei deputati espresso su una mozione di sfiducia il cui primo firmatario diventa automaticamente capo del governo. È la procedura che ha consentito al socialista Pedro Sanchez di andare al Palazzo della Moncloa il 2 giugno 2018 al posto del popolare Mariano Rajoy.

Non ho dubbi che Tomaso Perassi considererebbe entrambi i “dispositivi”, tedesco e spagnolo, rispondenti alle sue preoccupazioni e provatamente in grado di “tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di Governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo”. I numeri lo conforterebbero ulteriormente. Nel periodo 1949-2020 ci sono stati molti meno capi di governo in Germania che in Gran Bretagna, tradizionalmente considerata il regno della stabilità dei Primi ministri. Nel periodo 1978-2020 ci sono stati meno capi di governo in Spagna che in Gran Bretagna nonostante la longue durée di Margaret Thatcher (1979-1990) e Tony Blair (1997-2007. I due capi di governo delle democrazie parlamentari europee che sono durati più a lungo in carica sono rispettivamente, l’attualmente detentore del record Helmut Kohl (1982-1998), che, però, sente il fiato sul collo di colei che fu un tempo la sua pupilla, Angela Merkel (2005- potenzialmente settembre 2021), e Felipe Gonzales (1982-1996).

Curiosamente, tanto in Germania quanto in Spagna, il dispositivo “sfiducia/nomina” è stato innescato soltanto due volte. La prima, Germania 1972, Spagna 1987, non ebbe successo. La seconda, Germania 1982, aprì l’era Kohl, Spagna 2018, ha riportato i socialisti al governo. Proprio il fatto che il dispositivo per la stabilità sia stato usato con enorme parsimonia è un elemento di pregio. Significa che ha operato da deterrente scoraggiando crisi di governo la cui conclusione non appariva né rapida né sicura.

La strada italiana per stabilizzare gli esecutivi e evitare le degenerazioni del parlamentarismo è stata pervicacemente un’altra, molto diversa e neppure adombrata nell’odg Perassi. È consistita nella manipolazione della legge elettorale al fine di confezionare artificialmente, di fabbricare una maggioranza parlamentare a sostegno di un potenziale capo del governo ma, inevitabilmente a scapito della rappresentanza in un presunto, mai provato trade-off con la presunta e indefinita governabilità. Questo fu il tentativo sconfitto della legge truffa nel 1953, legge che merita l’appellativo per le sue molte e gravi implicazioni anche sulla eventuale riforma della Costituzione. Nell’ambito di un’ampia riforma che toccava 56 articoli della Costituzione su 138, Berlusconi e i suoi alleati introdussero un premio in seggi, di entità variabile, potenzialmente cospicuo, nella legge elettorale di cui fu primo firmatario il sen. Roberto Calderoli. Con una formula diversa, ma non per questo migliore, un notevole premio in seggi fu previsto per il disegno di legge noto come Italicum, sponsorizzato dal governo Renzi e smantellato dalla Corte Costituzionale. Degno di nota è che nella ampia riscrittura della Costituzione, poi bocciata in un referendum costituzionale svoltosi il 4 dicembre 2016, il rafforzamento della figura e dei poteri del capo di governo non era limpidamente affidato a specifici dispositivi costituzionali (di voto di sfiducia costruttivo proprio non si discusse mai), ma esclusivamente agli effetti indiretti della legge elettorale e del depotenziamento del ruolo del Senato e della trasformazione dei suoi compiti. Ho trattato tutto questo in maniera molto più articolata e esauriente nel mio libro Cittadini senza scettro. Le riforme sbagliate (Milano, UniBocconi Editore, 2015).

Da nessuna parte nel mondo delle democrazie parlamentari esiste l’elezione popolare diretta del capo del governo (per una approfondita panoramica mi permetto di rimandare al volume da me curato Capi di governo (Bologna, il Mulino, 2005). È stata effettuata tre volte di seguito in Israele, 1996, 1999 e 2001, ma poi, proprio nel 2001 abbandonata poiché non portava nessun beneficio in termini di stabilità delle coalizioni al governo e di efficacia del capo del governo. Qualche cattivo maestro di diritto costituzionale ha sostenuto che in Gran Bretagna esiste l’elezione “quasi diretta” del Primo ministro. Non è vero. Nessun elettore/trice inglese ha la possibilità di votare per colui/colei che diventerà Primo Ministro tranne coloro che lo eleggono parlamentare nel suo collegio uninominale. Poiché il principio cardine di una democrazia parlamentare è che il Primo ministro deve godere della fiducia esplicita o implicita del Parlamento, ciascuno e tutti i Primi ministri possono essere sconfitti in e dal Parlamento e in e dal Parlamento, come è avvenuto frequentemente, quattro volte dal 1990 al 2019, a Westminster, un nuovo Primo ministro può essere individuato e “incoronato”.

Inserire il nome del candidato alla carica di capo del governo nel simbolo del partito utilizzato per la compagna elettorale è un deplorevole escamotage che può ingannare gli elettori, ma che, come argomentò severamente fin da subito Giovanni Sartori, non dovrebbe essere permesso, e del quale, ovviamente, mai nessun Presidente della Repubblica ha tenuto conto. Incidentalmente, non costituisce una prassi in nessun’altra democrazia parlamentare.

Periodicamente, da una ventina d’anni si affaccia la proposta, non argomentata con sufficiente precisione, di procedere ad una riforma delle modalità di formazione del governo italiano applicando la legge utilizzata per l’elezione del sindaco: il “sindaco d’Italia”. Lasciando da parte che un conto è il governo delle città un conto molto diverso è il governo di uno Stato sovrano, l’elezione popolare diretta del capo del governo, che è quanto succede nelle città, significa un vero e proprio cambiamento della forma di governo: da una democrazia parlamentare a una democrazia presidenziale sui generis. Obbligherebbe alla revisione di un notevole numero di articoli della Costituzione e alla predisposizione di accurati freni e contrappesi della cui assenza a livello locale molti consigli/eri comunali si lamentano da tempo. Soprattutto, significherebbe privare la democrazia parlamentare del suo pregio maggiore: la flessibilità che consente di cambiare il capo del governo, divenuto, per qualsiasi ragione, imbarazzante, e le coalizioni di governo in Parlamento senza ricorrere a nuove, frequenti elezioni (soluzione indispensabile nelle crisi comunali che coinvolgano il sindaco) che logorerebbero elettori e istituzioni.

L’eventuale introduzione del modello del “sindaco d’Italia” non corrisponderebbe affatto alle esigenze poste da Perassi di “disciplinare” il sistema parlamentare. Al contrario, ne comporterebbe una trasformazione/deformazione radicale, addirittura il suo abbandono, per andare in una direzione non sufficientemente nota. Sono convinto che, ammonendoci che ci aveva messi in guardia, l’on. Perassi, si sentirebbe pienamente giustificato nell’affermare che, con furbizie, errori, inganni, molti italiani continuano a dimostrare di non essere in grado di fare funzionare la democrazia parlamentare che i Costituenti diedero loro e rischiano di non riuscire a conservarla.

Nota presentata il 25 giugno 2020