Home » Posts tagged 'GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO' (Pagina 15)

Tag Archives: GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO

Esploratore con mandato ristretto

Nessun colpo d’ala. Il Presidente Mattarella ha deciso di seguire il percorso più tradizionale, vale a dire conferire un mandato esplorativo alla seconda carica dello Stato, la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. In maniera restrittiva, Mattarella ha anche precisato che l’esponente di Forza Italia dovrà svolgere: “il compito di verificare se esiste una maggioranza parlamentare fra i partiti della coalizione del centrodestra e il M5S e se è possibile un’indicazione condivisa per il conferimento dell’incarico di presidente del Consiglio per costituire il governo”, e dovrà farlo in tempi molto brevi, entro venerdì sera. Poi Mattarella dedicherà il fine settimana a valutare quello che gli sarà stato riferito, in aggiunta a quanto avranno dichiarato ai quotidiani, alle radio, ai contenitori televisivi, i loquaci esponenti delle Cinque Stelle, della Lega e di Forza Italia.

Da subito, però, ha cominciato a circolare addirittura il nome di un ex-giudice costituzionale, l’ottantaduenne Sabino Cassese, del quale Mattarella è stato collega alla Corte Costituzionale come possibile destinatario dell’incarico a formare il prossimo governo. Anche se è facile fare i nomi di almeno altri due o tre ex-giudici costituzionali dotati di innegabili competenze politiche e di utilissima esperienza europea, Cassese ha visto la politica da vicino al Quirinale con il Presidente Ciampi che lo nominò giudice Costituzionale. Seguendo queste voci, che, in parte, svuotano il mandato ricevuto dalla Casellati, “berlusconiana” tutta la vita, se ne potrebbe dedurre che Mattarella pensa, forse desidera, che l’incompatibilità Cinque Stelle/Berlusconi risulti limpidamente conclamata.

La preclusione del Movimento Cinque Stelle fermamente e ripetutamente affermata da Di Maio nei confronti di Berlusconi non può che rendere impossibile un governo Di Maio con Salvini che si porti dietro tutto il centro-destra. Non si tratta soltanto di un veto delle Cinque Stelle sulla persona del leader di Forza Italia, ma su quello che rappresenta: un enorme irrisolto conflitto di interessi e un modo di governare. E’ importante che questa preclusione sia manifestata alla Presidente Casellati e da lei personalmente verificata. A quel punto, se Salvini non si sgancia dalla coalizione di centro-destra è evidente che non sarà fattibile neppure un governo Di Maio-Salvini.

Il Presidente Mattarella ha comunque posto un’altra stringente condizione. Se Di Maio e Salvini riuscissero a convergere dovrebbero produrre “un’indicazione condivisa per il conferimento dell’incarico del Presidente del Consiglio”. In queste parole sufficientemente chiare si deve leggere l’aspettativa, se non la convinzione del Presidente Mattarella che tanto Di Maio quanto Salvini dichiarino all’esploratrice Casellati sia che sono disponibili a fare un passo di lato (non indietro poiché, ovviamente, entrambi rimarranno leader del proprio movimento/partito) sia che sono in grado di suggerire un Presidente del Consiglio accettabile e condiviso. In contemporanea sullo sfondo si hanno cambiamenti che prefigurano soluzioni alternative praticabili.

In maniera del tutto bizantina i Democratici “diversamente” renziani, come il segretario reggente Martina, e non renziani hanno espresso una pur circoscritta propensione a vedere le molte carte delle Cinque Stelle e hanno messo sul tavolo tre priorità programmatiche non incompatibili con quelle del Movimento. Dal canto suo, Di Maio sta prendendo atto che il fallimento del difficile accordo con Salvini che scelga di non emanciparsi bruscamente da Berlusconi lo obbligherebbe a trattare con il PD. Il ravvicinamento fra Cinque Stelle e Democratici post-renziani avrebbe/avrà probabilmente ancora bisogno di tempo. Potrebbe anche non essere del tutto lineare e richiedere l’apporto numerico e politico di altri parlamentari. Insomma, il mandato esplorativo della Casellati potrebbe concludersi con la accresciuta consapevolezza di tutti che, sbarrata una strada, altre strade possono essere esplorate.

Pubblicato AGL il 19 aprile 2018

Dare i numeri per fare coalizioni

In politica i numeri contano, ma, come ha sempre convincentemente sostenuto Sartori, bisogna saperli contare. Nel contesto attuale, quelli che contano sono i numeri dei voti e i numeri dei seggi. Per formare un governo i numeri dei seggi debbono, abitualmente, raggiungere una maggioranza. Nel caso tedesco, ad esempio, la maggioranza che elegge il/la Cancelliere/a deve essere assoluta con riferimento al numero dei deputati. Nel caso italiano, lo scarno dettato costituzionale “il governo deve avere la fiducia delle due Camere” (art. 94) lascia ai regolamenti parlamentari di stabilire quale debba essere la maggioranza, non degli aventi diritto, ma dei votanti (i contrari potendo astenersi oppure, come al Senato, uscire dall’aula per non farsi contare). La teoria delle coalizioni, un campo di ricerca della scienza politica sviluppato con molto successo, ha chiarito che possono esistere tre tipi di coalizioni: di minoranza, minimo vincenti, sovradimensionate. Nel corso del tempo, l’Italia ha avuto governi di tutt’e tre i tipi, con una leggera prevalenza di governi che si reggevano su coalizioni sovradimensionate (come, per lo più, il centrismo, il centro-sinistra e, soprattutto, il pentapartito).

Sovradimensionata è qualsiasi coalizione che comprenda anche partiti non necessari per conseguire la maggioranza assoluta in Parlamento. Pertanto, le Grandi Coalizioni di stampo tedesco non appartengono alla categoria delle coalizioni sovradimensionate, essendo entrambi i partiti contraenti assolutamente necessari per conseguire la maggioranza assoluta dei seggi. La teoria delle coalizioni rileva poi come più plausibili siano le coalizioni fra partiti contigui, fra partiti programmaticamente compatibili, fra partiti che già abbiano formato una coalizione fra loro e che, di conseguenza, sono in grado di ridurre le incertezze sui rispettivi comportamenti e i tempi delle inevitabili contrattazioni sul programma di governo.

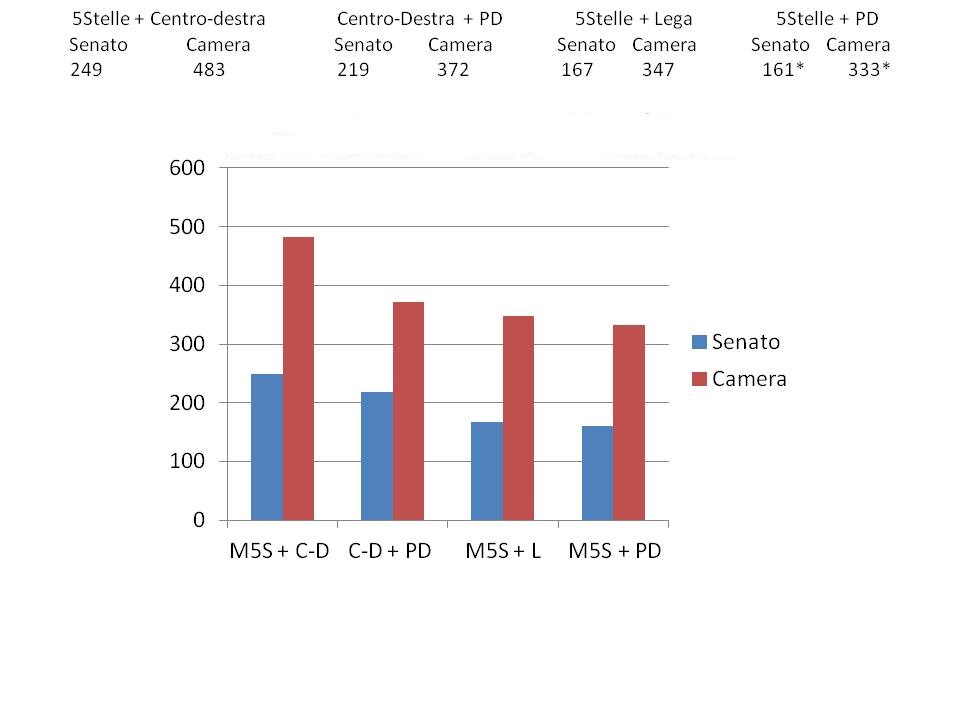

Le elezioni italiane del 2018 hanno consegnato un Parlamento nel quale dal punto di vista numerico sono possibili più coalizioni, nell’ordine: Movimento 5 Stelle più Centro-destra; Centro-destra più PD; Movimento 5 Stelle più Lega; Movimento 5 Stelle più PD, qui sotto presentate.

*Da aggiungere 4 Senatori e 14 Deputati di LiberieUguali. Non tengo conto delle affiliazioni dei cinque Senatori a vita.

Poiché, almeno temporaneamente, il Partito Democratico si è chiamato fuori affermando di volere fare un’opposizione (a un governo che ancora non esiste) seria e responsabile (anche se alcune posizioni già sembrano ridicole e irresponsabili), restano in campo, per usare il politichese, quella che sarebbe una coalizione notevolmente sovradimensionata (forse anche preoccupantemente tale poiché con i due terzi dei voti è possibile riformare la Costituzione senza correre il rischio di un referendum oppositivo) e una coalizione davvero minimo vincente: Cinque Stelle e Lega.

Toccherà al Presidente della Repubblica sciogliere la matassa che, in verità, non è neppure troppo ingarbugliata. E’ probabile che il Presidente ponga due condizioni: la compatibilità programmatica e l’operatività effettiva, condizioni che stanno insieme. Rimane aperto il problema della leadership della coalizione. Teoricamente, se tutto il centro-destra partecipa compatto alla coalizione, allora le quotazioni di Salvini crescono significativamente. Altrimenti nella coalizione Cinque Stelle-Lega il candidato naturale a Presidente del Consiglio è Di Maio. Tuttavia, il prezzo della coalizione potrebbe essere la rinuncia di entrambi alla carica più elevata e la loro convergenza, incoraggiata e favorita dal Presidente, su una persona terza accettabile da tutt’e due e magari tale da avere un consenso parlamentare persino più ampio. Sì, le democrazie parlamentari hanno un grande pregio: la loro flessibilità. Il resto dipende, ahivoi, dalla qualità della classe politica.

Pubblicato AGL 5 aprile 2018

I piani dei leader e le regole del Presidente

L’attenzione politica è giustamente rivolta alle consultazioni con i dirigenti dei partiti e dei gruppi parlamentari che il Presidente Mattarella inizierà domani. Il Presidente è consapevole che dovrà confrontarsi con i portatori di troppe affermazioni errate relative al funzionamento di una democrazia parlamentare. Quindi, certamente, dirà a tutti i suoi interlocutori che gli italiani non hanno eletto nessun governo. Nelle democrazie parlamentari i governi nascono, vivono, si trasformano e, con non auspicabili eccezioni di crisi extraparlamentari, muoiono in Parlamento. Dirà anche, a chi ne ha molto bisogno, che gli italiani non hanno eletto nessuna opposizione e che, lui, il Presidente, prima di procedere a dare qualsivoglia incarico, vuole vedere le carte (vale a dire, i programmi e le priorità) e le candidature a capo del governo presentate da tutti i partiti. Preso atto che effettivamente ci sono due “vincitori” delle elezioni, il Presidente terrà nel massimo conto sia la richiesta di Luigi Di Maio di ottenere l’incarico in quanto capo designato del partito più grande, quello che ha ottenuto più voti e che dispone di più seggi in Parlamento. Al tempo stesso, il Presidente vorrà sapere se Matteo Salvini, che è riuscito a moltiplicare voti e seggi della Lega, è unanimemente riconosciuto da Forza Italia e da Fratelli d’Italia come capo della coalizione di centro-destra. Preso atto di quelle dichiarazioni, il Presidente comunicherà ad entrambi che prima di procedere a dare l’incarico all’uno o all’altro, è assolutamente imperativo che tutt’e due dicano quali sono gli alleati potenziali che con i loro seggi sarebbero in grado di garantire la formazione di un governo basato su una maggioranza parlamentare non risicata, stabile, sufficientemente coesa e operativa. Questo sarà il passaggio più delicato. Infatti, come stanno attualmente le cose, né il Movimento Cinque Stelle né la coalizione di centro-destra sono in grado, da soli, di offrire al Presidente la certezza di dare vita alla maggioranza necessaria.

Nessuno deve scandalizzarsi se, per le ragioni che ho indicato sopra, sia Di Maio sia Salvini insisteranno nel loro desiderio di ottenere l’incarico. Dipenderà da loro se mettere un veto reciproco sulle rispettive candidature, magari consegnando al Presidente la possibilità di individuare un terzo uomo (il nome di una “terza donna” non è finora emerso), oppure se dare inizio all’indispensabile confronto sui programmi e sulle relative priorità. Con ogni probabilità il Presidente Mattarella si asterrà dal valutare i programmi eventualmente presentatigli limitandosi a pochissime parole che riguarderanno certamente un’esigenza irrinunciabile: che qualunque governo nasca si impegni a mantenere saldamente l’Italia nell’Unione Europea e non faccia nessun giro di valzer con ipotesi, atteggiamenti, politiche neppure lontanamente sovraniste. Questa posizione potrebbe creare più di un problema per Salvini e Giorgia Meloni.

Probabilmente, il Presidente ricorderà anche a tutti suoi interlocutori che non ha nessuna intenzione di avallare la formazione di un governo di scopo, meno che mai se quello scopo dovesse essere unicamente fare un’altra legge elettorale. Infine, Mattarella concluderà il primo giro di consultazione con un’altra affermazione molto chiara. Qualsiasi governo si cerchi di costruire dovrà essere un governo politico, espressione dei partiti rappresentati in Parlamento, e legittimamente tale poiché entrerà in carica, a norma di Costituzione, ottenendo “la fiducia delle due Camere” (art. 94). Nessun governo è a termine. La sua vita dipende dalla sua coesione e dalle sue capacità di rispondere ai compiti da svolgere e alle riforme da fare. Meglio utilizzare qualche settimana in più per conseguire specifiche e precise convergenze partitiche e programmatiche piuttosto che affrettarsi a fare un governo che nasca con nodi irrisolti e contraddizioni destinate a destabilizzarlo.

Pubblicato AGL il 3 aprile 2018

L’opposizione non basta

Come un pugile ancora suonato dalla potente botta elettorale che lo ha portato al punto più basso di sempre del suo consenso elettorale, il Partito Democratico barcolla, esita, pensa di trovare rifugio nell’angolo. Ma, per rimanere in metafora, i secondi gli danno consigli contraddittori. Qualcuno voleva gettare la spugna nel corso dell’elezione dei Presidenti delle Camere votando sempre scheda bianca. Poi, inopinatamente e senza nessuna possibilità di influenzare l’esito, a quel punto già deciso, sono state avanzate due deboli candidature di bandiera. La strategia di rimanere sdegnosamente e pregiudizialmente all’opposizione, lanciata dall’ex-segretario Renzi, e da lui, subito contraddetta con la richiesta della presidenza di due commissioni parlamentari per suoi strettissimi collaboratori, ottiene consensi a parole, ma non sembra essere condivisa da tutti nei gruppi parlamentari del PD. Comunque, solo una volta formata la coalizione di governo, che potrebbe anche essere un governo di minoranza, si saprà chi è all’opposizione e potrà rivendicare la presidenza delle Commissioni dette di controllo. Con qualche unità d’intenti e con qualche proposta specifica, il Partito Democratico potrebbe addirittura sfruttare il suo peso parlamentare per decidere quale coalizione di governo si formerà. I suoi voti sono indispensabili sia per il centro-destra sia per il Movimento 5 Stelle.

In altri tempi, quando le sinistre perdevano le elezioni, come è capitato molto spesso, dopo qualche ipocrita lamentazione, i suoi dirigenti, che avevano comunque mantenuto il posto in parlamento, la poltrona, continuavano come se niente fosse (stato). Chi ci rimetteva davvero erano i ceti popolari, disagiati la cui condizione non sarebbe certo migliorata con qualsiasi governo di centro-destra. Adesso sappiamo da molte credibili ricerche che l’elettorato del PD e di Liberi/eUguali è maggioritariamente composto da persone benestanti che non hanno praticamente nulla o quasi da perdere da nessuno dei governi che si prospettano. A questo punto, non si tratta più soltanto di proteggere i ceti popolari, che non l’hanno votato, anche se, qualora il PD non riuscisse più a raggiungerli, le sue sconfitte elettorali si moltiplicherebbero. Si tratterebbe di svolgere molto concretamente il compito dell’opposizione parlamentare che significa non soltanto andare puntigliosamente a vedere le carte di chi governa, ma controllare sistematicamente tutte le attività dei governanti , contrastando in maniera argomentata quelle inaccettabili, articolando le domande sociali che il governo trascuri e avanzando controproposte fattibili.

Non basterà, dunque, che l’Assemblea del PD convocata per metà aprile decida con spiegazioni convincenti di stare all’opposizione. Sarà imperativo che chiarisca le modalità con le quali definisce il compito della sua opposizione indicando gli obiettivi che vuole perseguire. Tutto questo s’incrocia con l’assoluta necessità per il partito come struttura e come comunità di analizzare quello che è successo negli anni di Renzi, riflettendo sull’assenza di una cultura politica effettivamente riformista, della quale il PD è carente fin dalla sua nascita, assolutamente indispensabile per rifondare e rilanciare l’azione di un partito di centro-sinistra. “Rottamati”, di conseguenza, dovranno essere tutti/e coloro che non si ritrovino nella nuova cultura politica e che non mostrino nessuna capacità di rinnovamento. Un’opposizione del PD, fatta per incapacità di meglio definire il ruolo del partito, non condivisa, già se ne vedono le avvisaglie, non attrezzata, priva di una cultura politica, non va da nessuna parte. Peggio, rischia di acuire rapidamente in alcuni settori dell’elettorato il desiderio di trovare una migliore rappresentanza politica per le sue preferenze e per i suoi interessi, spingendo verso la ricerca di alternative una delle quali è già il Movimento 5 Stelle.

Pubblicato AGL il 27 marzo 2017

No ai balletti sui Presidenti

Una cosa sola già sappiamo: non è buono il modo finora seguito per eleggere i Presidenti di Camera e Senato. Tutti avrebbero dovuto impararlo da quanto è successo a cominciare dal 1994. Nessuna “partitizzazione” è accettabile. Nessuno scambio a futura memoria deve costituire un fattore nella selezione delle candidature. Nessuna compensazione dei rapporti di forza fra i partiti nelle coalizioni: scontro Salvini-Berlusconi; contrasto latente fra ortodossi e eterodossi (rispetto a cosa?) dentro il Movimento 5 Stelle. Se questa è la nuova politica della presunta Terza Repubblica, meglio arrestarsi a pensare, riflettere, forse studiare. No, i Presidenti delle Camere non debbono essere il prodotto di nessuna maggioranza semplicemente fondata sui numeri. Non debbono neanche prefigurare una maggioranza di governo. Semmai, tutto il contrario. Per coloro che credono, spero siano molti, che una democrazia è il luogo dove esistono fremi e contrappesi, allora la garanzia iniziale e decisiva è proprio rappresentata da Presidenti che emergano per le loro qualità dai ranghi dei partiti che staranno all’opposizione. La “garanzia” consiste proprio nel consentire all’opposizione, di avere tempi e modi di controllare l’operato della maggioranza di governo, d’intervenire sui disegni di legge, di avanzare controproposte che siano regolarmente prese in considerazione, non insabbiate o bocciate pregiudizialmente e pretestuosamente. Al momento, nessuno dovrebbe essere o affermare di essere all’opposizione rinunciando a formulare criteri e ad avanzare proposte.

In base a quanto sappiamo della maggioranza dei Presidenti del passato, da un lato, giungevano a cariche istituzionali prestigiose, come sono entrambe le Presidenze, dopo un percorso politico spesso altrettanto prestigioso che s’era concluso. Potevano dedicare tutte le loro energie personali e capacità allo svolgimento di un compito cruciale: fare funzionare al meglio il Parlamento, l’istituzione cruciale in una democrazia parlamentare. Non facevano più “politica”. Invece, alcuni dei successori giunti a quelle presidenze nel pieno della carriera politica, se non addirittura, all’inizio della carriera, come i due presidenti adesso uscenti, hanno fatto eccome “politica” in maniera talvolta nociva al buon funzionamento del Parlamento, alla linearità dei rapporti governo/parlamento, accettando e ratificando qualche sconfinamento governativo di troppo. Un importante criterio con il quale filtrare le candidature consiste nel non attribuirle a chi potrebbe usarle come trampolino per il seguito della sua carriera politica.

Le Presidenze non sono merce di scambio. Dunque, debbono essere valutate separatamente e la scelta deve avvenire con riferimento ai meriti delle singole candidature. Sarebbe bello ascoltare proposte che elogino le qualità delle candidature. Personalmente, credo sia difficile trovare al Senato persona più autorevole di Emma Bonino, sicuramente giunta al termine della sua carriera più propriamente politica, rispettosa senza eccessi della Costituzione italiana, nota e apprezzata sulla scena europea, da sempre convinta dell’importanza del ruolo del Parlamento. La sua elezione non prefigurerebbe nessuna maggioranza e non sarebbe neppure un premio per il partito, il PD, nella cui coalizione è stata eletta. Alla Camera, la scelta è più complessa, ma valgono tutte le considerazioni che ho già svolto. La maggiore difficoltà riscontrabile è dovuta all’enorme ricambio avvenuto per i deputati e quindi all’assenza di una personalità dotata di esperienza e prossima al compimento della sua carriera politica. Non tanto provocatoriamente, potrebbe essere un esponente del Movimento 5 Stelle al suo secondo e, se sarà fatto valere il limite dei due mandati, ultimo mandato. Non sarebbe uno scambio, ma il semplice riconoscimento che il partito di maggioranza relativa ha il titolo elettorale e politico a ottenere quella carica. Qualsiasi altra considerazione è superflua, se non addirittura dannosa e controproducente.

Pubblicato AGL il 23 marzo 2018

Questa è Democrazia. Non sono giorni persi

Difficile dire quanto l’opinione pubblica italiana sia preoccupata per la formazione del prossimo governo. Sicuramente molto preoccupati sono alcuni capi di governo europei, a cominciare da Angela Merkel e Emmanuel Macron, e nella Commissione Europea, il Presidente Jean-Claude Juncker e il Commissario all’Economia Pierre Moscovici. Sono un po’ tutti caduti in una trappola. Come molti commentatori anche italiani, considerano “populismo” tutto quello che non piace loro e hanno appiccicato l’etichetta sia al Movimento 5 Stelle sia alla Lega. Innegabilmente “vincitori” delle elezioni, hanno, seppure in maniera differenziata, delle strisce di populismo, ma nel primo la carica anti-establishment e nel secondo il “sovranismo” prevalgono nettamente sul populismo tant’è vero che entrambi stanno facendo la loro parte non contro le istituzioni, ma dentro e attraverso le istituzioni. Finora non è stato tempo perso, come qualche terribile censore della politica italiana vorrebbe fare credere. La ventina di giorni che separa il voto del 4 marzo dall’inaugurazione del nuovo Parlamento il 23 marzo è utilmente servita a svolgere in maniera positiva alcuni compiti importanti: consentire l’analisi del voto, fare circolare sia dentro sia fuori i partiti le valutazioni, sondare le preferenze. lanciare proposte.

Al netto delle inevitabili affermazioni propagandistiche, di alcuni silenzi, come quello, rattristato e deluso, di Berlusconi, e di alcune reazioni stizzite innervosite, come quella di Renzi e dei suoi declinanti sostenitori, questi giorni hanno contribuito a un processo di apprendimento collettivo. Dopo avere detto dall’alto del loro straordinario risultato elettorale, 32,8 per cento, che tutti avrebbero dovuto andare a parlare con loro, le 5 Stelle hanno capito che l’iniziativa la debbono prendere loro chiarendo che cosa davvero vogliono fare e con chi. Hanno persino annunciato che i Presidenti delle Camere debbono essere figure di garanzia che sappiano fare funzionare al meglio il Parlamento e che, pertanto, la loro elezione non prefigura la maggioranza che andrà al governo. Inopinatamente messo all’opposizione, non dai suoi elettori, i quali ovviamente avrebbero voluto tutt’altro, ma dal suo segretario dimissionario, il Partito Democratico sta lentamente scendendo dall’Aventino, da un’inutile e sterile posizione pregiudiziale. Sembra che una parte considerevole dei dirigenti democratici abbiano capito che il loro partito può essere indispensabile alla formazione di una maggioranza di governo. Prima è opportuno ascoltare che cosa proporranno gli altri, a cominciare da Di Maio. Forme e modi di eventuali coalizioni verranno dopo. Sappiamo che grande è la varietà di governi concepibili, lasciando da parte quello il cui scopo sia la sola riscrittura della pessima legge elettorale Rosato, e nel passato già concepiti e attuati. Il leader della Lega, Matteo Salvini, pur inorgoglito dal sorpasso su Berlusconi, anche grazie alla nettezza delle sue posizioni su immigrazione, sicurezza, anti-europeismo, mostra un “volto” nazionale, ma appare leggermente innervosito. Non c’è vittoria senza capacità di attrarre altri parlamentari e gliene mancano almeno una cinquantina, per formare una coalizione maggioritaria.

Quanto al decisore ultimo, vale a dire il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, invece di scrutarne le intenzioni, compito al quale si dedicano con ardore i cosiddetti retroscenisti, è meglio considerarne le esternazioni e ricordarne i poteri. Fin da subito Mattarella ha per ben due volte richiamato tutti i protagonisti al senso di responsabilità cosicché partiti e leader hanno appreso di avere grande responsabilità non soltanto nei confronti dei loro elettori, ma anche del paese. Il Presidente, che è “il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale” (art. 87 della Costituzione), ha più volte fatto variamente conoscere sia la sua contrarietà a nuove ravvicinate elezioni sia la sua intenzione di varare un governo politico. Eletti i Presidenti delle Camere, da queste due premesse si partirà senza perdere tempo.

Pubblicato AGL il 19 marzo 2018

Un’entrata a gamba tesa

Il primo tempo della partita politico-elettorale è terminato il 4 marzo sera. Siamo nell’intervallo in attesa del secondo tempo che inizierà il 23 marzo. Gli spettatori si scambiano opinioni. I giocatori in parte si riposano in parte si fanno massaggiare le botte ricevute in campo in parte esultano. I capitani delle squadre preparano il secondo tempo contando anche su eventuali favori della fortuna e dell’arbitro. Forse un po’ sorpresi dall’esito del primo tempo forse non abituati a giocare ad alto livello, alcuni giocatori hanno rilasciato dichiarazioni un po’ ingenue e alcuni capitani si sono fatti prendere dal nervosismo. Fuor di metafora, a Bruxelles per una riunione dei Ministri dell’Economia e delle Finanze, l’uscente, ma tuttora in carica, Pier Carlo Padoan afferma candidamente che l’Italia rappresenta un elemento di incertezza per l’UE e che lui stesso non sa dove si andrà. Che poi il Commissario all’Economia Pierre Moscovici, dopo essersi qualche tempo fa, augurato un governo italiano stabile e operativo, allora quasi un assist a Gentiloni, adesso dica di essere “sereno” lui e sereni i mercati, fa parte del fair play oppure, per rimanere con l’inglese, del wishful thinking: un davvero pio desiderio. Non abbastanza inglese, un solo viaggio a Londra non può bastare, Di Maio si innervosisce di fronte alla stampa estera forse proprio perché stava ribadendo la sua conversione –difficile dire se condivisa da tutto il Movimento, ma finora non contraddetta e non smentita da nessuno– favorevole alla permanenza delI’Italia nell’Unione Europea con un ruolo attivo. Accusa Padoan di avvelenare i pozzi e annuncia la sua personale soluzione del rebus “formazione del prossimo governo”. Nessun governo istituzionale nessun governo di tutti, il governo dovrà essere fatto dalle Cinque Stelle. Poi, va oltre. Secondo Di Maio, gli italiani hanno votato lui Premier, il programma del Movimento e tutta la lista dei suoi Ministri (quella inviata tempo fa al Presidente Mattarella).

Scontato l’elemento fortemente propagandistico, nella metafora calcistica, l’entrata a gamba tesa, Di Maio dimostra di non conoscere o di voler trascurare i fondamenti delle democrazie parlamentari. Primo, gli elettori non votano mai nessun governo, ma soltanto i partiti. Nessun capo di governo è scelto direttamente dagli elettori. Nel migliore dei casi, il capo del partito, spesso quello più votato, diventerà capo del governo. Esclusivamente nei rarissimi casi in cui il governo è fatto da un solo partito sarà il capo del governo a stilare la lista dei Ministri. Altrimenti, i nomi dei ministri saranno indicati dai capi dei partiti che hanno raggiunto un accordo di coalizione, fatti propri dal capo del governo e, poi, nel caso della democrazia parlamentare italiana, nominati dal Presidente della Repubblica.

Probabilmente Di Maio è sull’orlo di una crisi di nervi. Continua a ripetere che gli altri capi dei partiti e delle coalizioni debbono riconoscere il suo successo, cercarlo, andare da lui, portare le loro carte e discutere. Invece, non succede niente di tutto questo. Non riesce a rendersi conto che qualsiasi azione del genere è, comunque, prematura. Non sembra capire che semmai dovrebbe essere lui a individuare i potenziali alleati e andare a confrontare le sue carte, il suo programma, le sue priorità con gli alleati che preferisce. Fa bene Di Maio a sostenere che l’elezione dei Presidenti delle due Camere non deve costituire la prefigurazione di nessuna maggioranza di governo. Farebbe ancora meglio se attendesse l’inizio della procedura consacrata dal tempo e dalla prassi. Meglio che tenga coperte le sue carte. Le faccia vedere al Presidente della Repubblica. Senza fretta, senza impuntature, senza pressioni. Il resto, che non potrà comunque mai essere il governo del solo Movimento, per il quale mancano i voti in parlamento, verrà.

Pubblicato AGL il 15 marzo 2018

Sì a proposte senza più preconcetti #direzionePd

Le premesse della riunione della Direzione del Partito Democratico di oggi non sembrano buone. Sarebbe stato opportuno che Renzi presentasse di persona le sue dimissioni ai componenti della Direzione spiegando perché sono andati perduti 2 milioni e mezzo di voti dal 2013 ad oggi, chiarendo anche quali sono i motivi per i quali il PD dovrebbe andare e rimanere all’opposizione. Invece, la lettera di dimissioni sarà letta dal Presidente del partito, Matteo Orfini e la relazione la farà il vicesegretario Martina. I problemi aperti, a cominciare dai numeri della sconfitta logica conseguenza dei comportamenti del segretario e dei suoi troppo ossequienti collaboratori, meritano una discussione approfondita e senza reticenze. La Direzione dovrebbe chiedersi perché il partito non ha saputo sfruttare al meglio gli esiti positivi, ancorché migliorabili, conseguiti dal governo Gentiloni. Sarà stata l’ambiguità della formula a “due punte”, troppo spesso utilizzata dal sovraesposto segretario e che a molti ha probabilmente segnalato la volontà di Renzi di tornare a Palazzo Chigi? Anche se l’esito elettorale della lista Liberi e Uguali è stato assolutamente deludente, chiunque voglia guidare un partito di centro-sinistra deve sapere prevenire scissioni sulla sua sinistra. Un bravo segretario tiene all’unità del suo partito, accetta il dissenso interno, vi si confronta, non lo schiaccia, anzi, mira a valorizzarlo. Comunque, qualsiasi rilancio del Partito Democratico passa attraverso il recupero sicuramente degli elettori, probabilmente anche di molti dirigenti di Liberi e Uguali. Una qualche sperimentazione di accordi potrebbe già cominciare sulla valutazione delle proposte programmatiche del Movimento Cinque Stelle per una molto eventuale formazione del prossimo governo. La Direzione non dovrebbe partire da una posizione preconcetta “stare [più precisamente “andare”, poiché il governo Gentiloni è tuttora costituzionalmente in carica] all’opposizione”. Un partito che dalla segreteria di Veltroni (2007) in poi si definisce “a vocazione maggioritaria” viola uno dei suoi precetti fondanti se si colloca pregiudizialmente fuori del gioco di formazione del governo. Potrebbe essere chiamato ad un atto di grande responsabilità politica nei confronti del paese che ha bisogno di un governo (relativamente, sic) stabile, effettivamente operativo. La Direzione dovrebbe evitare di disperdere il suo tempo a discutere delle date e delle modalità per l’elezione del prossimo segretario a scapito dei più importanti temi politici. Sono giuste le ambizioni personali, persino benvenute, se accompagnate da elaborazioni relative a che tipo di partito dovrà diventare il Partito Democratico e di quale cultura politica dovrà dotarsi. Con Renzi non c’è praticamente stata nessuna attenzione alle strutture del Partito che dovessero sostenerne le politiche, creare e mantenere rapporti e legami con l’elettorato, divulgare quanto fatto e, eventualmente, cambiare linea. Una riflessione autocritica dei molti che hanno assecondato Renzi nella trascuratezza dell’organizzazione del partito è assolutamente raccomandabile. All’inizio del 2017 le minoranze interne del PD, compresi i due candidati alternativi a Renzi alla segreteria del partito, vale a dire Orlando e Emiliano, chiesero una conferenza programmatica, che è un modo per discutere non soltanto le politiche, ma anche il veicolo grazie al quale farle camminare. Quella conferenza appare oggi ancora più necessaria, forse prioritaria. Infine, c’è il problema dei problemi vale a dire come dotare il Partito Democratico di una cultura politica convintamente e efficacemente riformista. Criticando i “professoroni”, Renzi e la sua più stretta collaboratrice mandavano anche il messaggio che della fusione del meglio delle culture riformiste italiane a loro non importava nulla. Però, senza una cultura politica riformista (che si traduce anche nel migliorare le proposte di altri) il Partito Democratico non soltanto è destinato a continuare a perdere voti, ma perderà il senso della sua stessa esistenza.

Pubblicato AGL il 12 marzo 2018

Le dimissioni sospese e il ricatto

Nelle democrazie parlamentari si contano i seggi in Parlamento. Si valutano le convergenze programmatiche, si mette insieme una maggioranza in grado di durare e di fare e s’individua la personalità giusta per guidarla. I gruppi parlamentari hanno, tutti, nessuno escluso, il compito di rappresentare almeno i loro elettori e, nella misura in cui lo desiderano e lo sanno fare, di rappresentare la nazione. Chiamarsi fuori, per di più preventivamente, è un sicuro atto di codardia politica, in qualche caso anche di arroganza egoistica. Le dimissioni annunciate, ma non date, da Renzi configurano esattamente la fattispecie della sua rinuncia trasferita anche sul suo, non sappiamo ancora per quanto, partito a “concorrere a determinare la politica nazionale” (sono le parole dell’art. 49 della Costituzione).

Dopo una sconfitta politica, è dissennato pensare che il PD potrà contare e meno che “governare” dall’opposizione. Non ci riuscirono i comunisti, molto più compatti e disciplinati e molto meglio preparati dei parlamentari del Partito Democratico. Renzi ha annunciato di volere rimanere in carica non per dare un contributo, per lui sicuramente quasi impossibile, alla ricostruzione del partito, al quale non ha mai, in verità, dato significativa attenzione, ma per impedire qualsiasi partecipazione dei gruppi parlamentari del PD alla formazione di una maggioranza di governo. Tenendo conto di tutte le differenze, che sono grandi, fra i due casi: Renzi non è Schulz, Luigi Di Maio non è Angela Merkel, il PD non è minimamente la SPD e il Movimento Cinque Stelle non è la CDU/CSU, anche se ha ottenuto un consenso elettorale comparabile, preso atto che nel Bundestag non c’era maggioranza operativa diversa da quella della (un po’ meno) Grande Coalizione, socialdemocratici e democristiani hanno negoziato tutti i punti programmatici e, in parte, persino, tanto inevitabilmente quanto correttamente, le cariche, vale a dire i Ministri responsabili di tradurre quei punti in politiche pubbliche. Poi gli iscritti alla SPD sono stati chiamati a decidere. Nessuno dei socialdemocratici si oppose ai negoziati. Un terzo degli iscritti ha poi espresso un voto negativo finendo, però, accettare disciplinatamente la sconfitta e, poi, collaborare affinché la Grande Coalizione governi la Germania nel miglior modo possibile.

Con le sue dimissioni a futura memoria Renzi sta praticamente ricattando il suo partito. Si mette di traverso persino al tentativo di aprire un negoziato, di andare a vedere le carte degli altri, in questo caso delle Cinque Stelle che sono quelli che hanno le carte in mano e le daranno. Per dirla con le sue metafore, Renzi agisce come quei bambini che, avendo perso, non vogliono giocare più e scappano portando via il pallone. Renzi ha perso alla grande, ma il pallone non è suo. Decideranno i parlamentari del PD se continuare a giocare oppure no. Potrebbero decidere di andare a vedere le carte, di negoziare i punti programmatici, di portare l’esito agli iscritti. Nutro una notevole perplessità su una consultazione aperta, molto impropriamente definibile come primaria, poiché credo che debbano assolutamente essere gli iscritti a decidere i comportamenti e il futuro del “loro” partito. Come Renzi lo ha preannunciato, il suo comportamento si configura, da un lato, come integralmente partitocratico: il segretario del partito detta e impone la linea ai gruppi parlamentari. Dall’altro lato, è deprecabilmente antiparlamentare negando qualsiasi autonomia di discussione, di valutazione, di decisione a deputati e senatori eletti dal popolo (questa è la parola giusta). Vero è che, a causa della legge Rosato, quegli eletti li ha praticamente scelti tutti lui, ma, una volta entrati in parlamento, tutti loro hanno il dovere costituzionale di rappresentare la nazione e di farlo “senza vincolo di mandato”. Qualsiasi altro comportamento, a partire dal ricatto delle dimissioni a orologeria, è nocivo al parlamento, all’Italia e allo stesso PD.

Pubblicato AGL il 7 marzo 2018

Ora bisogna fare politica #ElezioniPolitiche2018

Sarà anche stata brutta, come hanno sostenuto, senza troppa fantasia, la quasi totalità dei giornalisti e commentatori italiani (e stranieri), ma, fermo restando che le campagne elettorali non debbono essere valutate in base a criteri estetici, molti elementi suggeriscono che è stata una campagna elettorale molto utile. Ha comunicato un sacco di informazioni agli elettori, in materia di immigrazione e del suo eventuale, difficile controllo; di tasse, con una pluralità di proposte; di mercato del lavoro e delle modalità di renderlo, non tanto più flessibile quanto più accogliente; di leadership, persino con l’indicazione, non soltanto propagandistica, di eventuali ministri; infine, con riferimento alle possibili (e impossibili) coalizioni di governo e al ruolo importante e persino decisivo che sarà svolto dal Presidente della Repubblica. Certo a fronte di tutte queste innegabilmente importanti informazioni, gli elettori si sono trovati con uno strumento, la scheda elettorale, molto spuntato. Ciononostante, hanno capito l’importanza della posta in gioca non facendosi scoraggiare né dai commentatori che continuavano a paventare la fuga dalle urne né dai bizantinismi della legge elettorale. È ipotizzabile che sia stata l’incertezza dell’esito a funzionare come fattore mobilitante scacciando il troppo temuto fenomeno dell’astensionismo. Gli elettori hanno consapevolmente deciso che vogliono contare.

Gli exit poll, basati sulla compilazione di schede da parte di elettori che hanno appena votato, sembrano confermare le tendenze di fondo individuate dai sondaggi. Al momento, i tre dati più importanti sono, primo, che il Movimento Cinque Stelle risulta largamente in testa, arrivando forse addirittura oltre il 30 per cento. Secondo, il Partito Democratico appare in chiaro declino rispetto al 2013, giungendo all’incirca ac poco più/poco meno del 20 per cento. Terzo, Forza Italia e la Lega sembrano essere in una situazione di pareggio tecnico, con Forza Italia un po’ al disotto delle previsioni, forse superata dalla Lega. Le liste minori, fra le quali probabilmente va collocata anche Liberi e Uguali, hanno un andamento piuttosto insoddisfacente. Approfondendo l’analisi e scandagliando le probabili motivazioni degli elettori, appare plausibile sostenere che il voto per le Cinque Stelle è il prodotto della combinazione fra la perdurante insoddisfazione per la politica italiana di un alto numero di elettori e la disponibilità a perseguire la strada indicata da Di Maio e altri per un governo mai sperimentato, ma adesso possibile. L’esito certamente deludente per il Partito Democratico viene probabilmente da lontano: dagli errori del suo segretario, Matteo Renzi, dalla sua arroganza che ha spinto fuori dal partito persino alcuni dei suoi fondatori, dalla incapacità, forse impossibilità di valorizzare il governo di Gentiloni e la crescita economica, vera ancorché limitata.

Anche il centro-destra ha di che dolersi dell’esito complessivo. Rimane parecchio lontano dalla maggioranza assoluta di seggi che Berlusconi aveva annunciato come praticamente conseguita. Non gli basterà scovare una manciata di parlamentari disponibili, cosiddetti “responsabili”. Non potrà neppure lanciarsi sulla strada che, forse, avrebbe preferito, vale a dire quella di un fruttuoso incontro di “medie” intese con il Partito Democratico di Renzi. Mancherebbero almeno un centinaio di seggi. A questo punto, la palla va tutta nel campo, costituzionale, del Presidente Mattarella. Utilizzando i suoi tutt’altro che marginali poteri, il Presidente opererà affinché sia il Parlamento a produrre una soluzione stabile e operativa. Altrimenti, procederà a dare vita a un governo cosiddetto del Presidente, comunque, costituzionale e certamente politico poiché dovrà ricevere la fiducia dal Parlamento come l’hanno eletto i cittadini italiani.

Pubblicato AGL il 5 marzo 2018