Home » Posts tagged 'Donald Trump' (Pagina 5)

Tag Archives: Donald Trump

Un successo a metà: la strada per un ritorno dei Democratici alla Presidenza rimane accidentata #MidTerms2018

Le elezioni di metà mandato (non di “mezzo termine” che, pur pronunciata e scritta mille volte da commentatori incompetenti, rimane espressione errata, priva di significato) sono state un successo a metà per i Democratici. Hanno ottenuto la maggioranza alla Camera, ma perso almeno un seggio al Senato. Non hanno vinto nessuna sfida cruciale. Nel “governo diviso” potranno ostacolare Trump, ma la strada per un loro ritorno alla Presidenza rimane molto accidentata.

Quell’antico monito di Bobbio

“Testimonianze”, LUGLIO-AGOSTO 2018, n. 520, pp. 64-68

È arrivata l’ora dell’autocritica non come vezzo degli intellettuali radical-chic, della sinistra al caviale o altre piacevolezze, ma perché una autocritica condotta a fondo è un esercizio pedagogico decisivo. Dagli errori si impara e diventa possibile andare oltre. Se è emersa una crisi della rappresentanza, se è cresciuto il divario fra società e politica, se i populisti attaccano con qualche successo l’establishment, se l’euroscetticismo è diventato più diffuso dell’accettazione, peraltro mai entusiastica, dell’Unione Europea, se sono comparse nuove diseguaglianze, quanti di questi fenomeni gli studiosi avevano previsto, quanti sono giunti del tutto inaspettati, come è possibile cercare di porvi rimedio?

Tre fenomeni di grande respiro e di enorme impatto hanno ridisegnato la storia dell’Europa e del mondo negli ultimi trent’anni: primo, crollo del comunismo che sembrava realizzato nell’Europa centro-orientale e in Unione Sovietica e fine del richiamo della sua ideologia, ma, come Norberto Bobbio mise immediatamente in rilievo, nessuna scomparsa dei problemi e delle ingiustizie alle quali il comunismo aveva inteso porre rimedio, e, oggi sappiamo, ritorno alla superficie di nazionalismi beceri; secondo, allargamento e approfondimento (con qualche limite) del processo di unificazione politica dell’Europa; terzo, affermazione in ogni angolo del mondo, seppure con qualche differenza di intensità, della globalizzazione. Non è facile tenere insieme questi tre fenomeni e offrirne un’analisi e una spiegazione unitari, ma è importante individuare le connessioni e, di volta in volta, gli errori interpretativi. Consapevole della difficoltà di una precisa datazione, comincerò dalla globalizzazione poiché, praticamente per definizione, è il fenomeno più comprensivo.

Fin dall’inizio, vale a dire, dal momento che emerse la consapevolezza che determinati processi, in particolare, economico-finanziari, penetravano sostanzialmente non filtrati e non controllati in tutti i sistemi politici del mondo e altri processi, quelli relativi alla comunicazione, non solo politica, acuivano la sensibilità di governanti e cittadini e accrescevano le informazioni disponibili, seppure in maniera differenziata, un po’ a tutti i protagonisti, la globalizzazione ebbe suoi numerosi. Erano e sono rimasti un gruppo molto composito nel quale sembrano tuttora predominare i protezionisti e i comunitaristi. Le motivazioni dei primi riguardano soprattutto la sfida alle attività economiche del loro paese, alle industrie, all’agricoltura, ai lavoratori dipendenti. Si sono tradotte nell’opposizione al libero commercio che, invece, è considerato dalla maggior parte degli economisti come uno dei motori fra i più potenti della crescita economica. Certo, il libero commercio associato alla globalizzazione ha avuto conseguenze distruttive per alcune attività e creato forti tensioni sociali. I dati mondiali, dal canto loro, rilevano e rivelano una maggiore disponibilità di risorse, ma, solo di recente hanno messo in rilievo che la ricchezza complessiva si è accompagnata alla crescita delle diseguaglianze anche sociali all’interno di molti paesi.

Quanto ai comunitari, quasi tutti loro associano, in larga misura correttamente, la globalizzazione al multiculturalismo, opponendosi ad entrambi. Vogliono proteggere stili e modalità di vita, culture specifiche, identità dei più vari generi. Ne sottolineano l’importanza e, di conseguenza, contrastano visioni e prospettive multiculturali acritiche. No, multiculturalismo non è bello. Anzi, secondo i comunitari il multiculturalismo è una sfida portatrice di tensioni e di conflitti, foriera di perdita di identità e di sfaldamento di comunità che lasceranno/lascerebbero tutti, nient’affatto arricchiti dalle diversità, ma culturalmente più poveri e “spaesati”. A questa sfida, al tempo stesso economica e identitaria, in alcuni paesi coinvolti forse più di molti altri nel processo di globalizzazione poiché vere e proprie società aperte, come la Svezia, come la Gran Bretagna, come gli USA, hanno fatto seguito reazioni sconcertanti. Ne sono testimonianza possente e inquietante il successo elettorale dei Democratici Svedesi, partito sicuramente xenofobo e identitario, la Brexit prodotta dal referendum del giugno 2016, la conquista della Presidenza di Donald Trump nel novembre 2016 all’insegna del motto “America First”.

L’elemento che accomuna queste esperienze è costituito dalla mobilitazione non organizzata di coloro che potrebbero essere definiti i perdenti della globalizzazione o che si ritengono tali. Che i voti decisivi siano venuti da uomini bianchi del Nord dell’Inghilterra, Liverpool, Manchester, Newcastle, mentre Londra ha votato con elevate percentuali per restare nell’Unione Europea; che siano stati migliaia di operai bianchi del Michigan, della Pennsylvania, del Wisconsin, malauguratamente, ma in maniera rivelatrice, definiti deplorable dalla candidata Hillary Clinton; che nella Svezia, da molti giustamente considerata una (social)democrazia di grande successo, più del 10 per cento di elettori dia il suo voto ad un partito deliberatamente anti-europeo e xenofobo non sono accadimenti che possono essere liquidati scrollando le spalle e, nei due casi anglosassoni, sostenendo che quegli elettori hanno semplicemente sbagliato e se ne accorgeranno. Forse se ne accorgeranno, ma a fondamento del loro voto stanno motivazioni che non sono affatto deplorevoli e transeunti.

Non sarà il miglioramento, peraltro non facile e non scontato, delle loro condizioni di vita a produrre il cambiamento delle loro opzioni di voto. Né il cambiamento del voto risolverà problemi che sono identitari e culturali. Nel caso degli USA la capacità di mettere insieme le minoranze, afro-americani, latinos, donne (sic), potrà servire ai Democratici per vincere qualche elezione, persino per tornare alla Presidenza, ma non migliorerà la politica e neppure la società. Il grido Black Lives Matter non perderà il suo significato contro il razzismo persistente e strisciante. La preoccupazione per la crescente presenza di latinos con i loro stili di vita, la lingua, il tipo di legami familiari, non verrà meno. Le varie diseguaglianze, che non hanno soltanto una, importantissima, componente economica, ma che si traducono in una visione di società, non saranno neppure affrontate se non si approntino le politiche opportune. Non saranno certamente i banchieri della City di Londra e i brokers di Wall Street, i signori della tecnologia della Silicon Valley e le donne e gli uomini dell’establishment della East Coast a presentarsi credibilmente come coloro in grado di rappresentare quei settori sociali, di proteggere le identità e di operare per contenere e ridurre le diseguaglianze.

Nessuno riuscirà a sostenere convincentemente la tesi che bisogna dare risposte che riguardano i diritti, di ogni tipo, in particolare quelli riguardanti gli orientamenti sessuali, sottovalutando le diseguaglianze in termini di riconoscimento e di opportunità, di sostenere che prima vengono le diversità, poi le ricompense, di considerare che lo ius soli è più importante e più qualificante del diritto al lavoro. La sinistra che non agisce prioritariamente per ridurre le diseguaglianze ha perduto, sosterrebbe Norberto Bobbio, la sua ragion d’essere, la sua anima. La sinistra continuerà anche a perdere consistenza e rilevanza politica a fronte delle sfide diversamente populiste che hanno fatto la loro comparsa un po’ dappertutto in Europa (e altrove). È fra gli Stati-membri dell’Unione Europea che, a sessant’anni dal Trattato di Roma, i populismi sembrano avere trovato accoglienza migliore e spazi più ampi.

I populisti vanno alla ricerca e alla conquista di coloro che ritengono sia più importante preservare e celebrare l’identità nazionale, se non addirittura quella locale, piuttosto che ottenere quei vantaggi economici, la cui esistenza peraltro negano, che derivano dall’apertura alla globalizzazione e al libero commercio. I populisti mobilitano quello che considerano il “loro” popolo, mai tutto il popolo, contro l’establishment. Lo definiscono e lo ridefiniscono sostenendo di essere i soli in grado di rappresentarlo contro l’Europa dei banchieri e dei tecnocrati. Vogliono offrirgli protezione contro le ondate di migranti che non solo potrebbero rubargli il lavoro, ma che minacciano i loro stili di vita, le loro credenze religiose, le prospettive della loro prole. È stato profondamente sbagliato sottovalutare questi sentimenti, ritenendoli un retaggio del passato in via di superamento e, peggio, criticandoli come segno di arretratezza e deridendoli.

In qualche convegno a Davos, in riunioni ristrette a Bruxelles, a un vernissage parigino, nel foyer di un teatro londinese, ad una prima della Scala, forse anche alla Freie Universität di Berlino è molto facile trovarsi d’accordo sul fatto che l’Unione Europea è un grande progetto di unificazione politica che sta mettendo insieme una pluralità di culture a partire da una base che si dice essere comune (ma, talvolta, mi chiedo che cosa unisca Dante e Shakespeare, Leonardo e Picasso, Miguel de Cervantes e Franz Kafka, Thomas Mann e Albert Camus), da una storia condivisa, ma intessuta di conflitti e di guerre civili, da prospettive ancora adesso nient’affatto precisamente definite. A fronte delle molte irrisolte problematiche economiche, di creazione e di distribuzione della ricchezza che non hanno ridotto vecchie diseguaglianze e ne hanno prodotte di nuove, la risposta in termini di cultura non è finora sembrata adeguata. Ha aperto spazi ai sovranisti che non sono stati contrastati convincentemente facendo notare che è molto improbabile che qualsiasi singolo Stato europeo riesca da solo a risolvere i problemi prima e meglio di quanto faccia l’Unione Europea. È una lezione che persino la pur grande e efficiente Gran Bretagna sta imparando a sue spese, che non saranno controbilanciate in toto dall’accentuazione tutta “culturale” dell’identità: la Britishness.

Il senso complessivo della mia riflessione su globalizzazione, Unione Europea e diseguaglianze può essere condensato in due considerazioni e due conclusioni. La prima considerazione contiene anche una personale autocritica. Ho creduto che tanto la globalizzazione quanto l’Unione Europea fossero processi in grado di produrre e offrire maggiori opportunità senza lasciare indietro nessuno, tranne per poco tempo, che i costi di entrambe sarebbero stati distribuiti in maniera relativamente equilibrata fra tutti i settori sociali, pur implicando vantaggi, sperabilmente non eccessivi, per coloro che già sono privilegiati. Non è stato così. La seconda considerazione ugualmente da accompagnarsi con una modica dose di necessaria autocritica è che, affidate le problematiche economiche alla competitività e al mercato della globalizzazione e dell’Unione Europea, ho creduto che tutti gli aspetti di cultura e di identità fossero, per così dire, da un lato, “privatizzabili”, vale a dire, risolvibili in proprio dai vari gruppi oppure, questo, sicuramente, errore più grave, superabili con l’ascesa del repubblicanesimo delle regole e dei diritti delle persone. Non soltanto alcune delle tematiche identitarie si sono dimostrate irriducibili, ma sono anche risultate non negoziabili e i loro portatori non saranno, almeno nel loro e nel nostro tempo di vita, soddisfatti da nessuno scambio: “più risorse economiche meno accento su identità”, meno che mai se riguarda le loro famiglie e i loro figli.

La prima delle due code riguarda direttamente le elaborazioni e le attuazioni della sinistra ovvero il suo lento graduale, ma apparentemente inarrestabile scivolamento verso posizioni incapaci di comprendere quanto nella vita delle persone contino gli elementi di comunità in senso lato: con chi si vive, con chi si lavora, quali nostalgie legittime si hanno per il passato, quali aspettative di cambiamento prevedibile per il futuro, ma anche quali siano le distanze sociali e le diseguaglianze prodotte dalla globalizzazione. La seconda coda è data dalla constatazione che non sono emerse personalità in grado di elaborare una narrativa di ampio respiro e di profondità della globalizzazione e di svolgere il compito di leadership a livello europeo. La mancanza nelle democrazie europee e negli USA di leadership dinamiche e capaci di disegnare il futuro, innovative e empatiche, è un vero e proprio dramma contemporaneo. Non sono alla ricerca di personalità carismatiche, ma di predicatori appassionati, credibili, capaci di delineare un percorso condiviso per popoli e per persone. Consapevole che quanto ho qui scritto è poco più di un insieme di spunti schematici, suscettibili di una molteplicità di approfondimenti, mi auguro che siano degni di attenzione e mi ripropongo di rivisitarli e ampliarli.

Una traccia di storia da bocciatura #maturità2018

Per fortuna, gli esami non finiscono mai. A settembre potrò ripetere la prima prova alla quale sono stato giustamente bocciato. Infatti, ho negato qualsiasi rilevanza al contributo di Aldo Moro alla costruzione dell’Europa. Ho scritto che, primo, citare un suo discorso del 1975, quando il Mercato Comune era già in esistenza da 18 anni, mi pareva anacronistico e, uh uh, ho ceduto all’esagerazione/esasperazione, aggiungendo addirittura: sbagliato. A quale fine poi? Costruire il santino di Aldo Moro? Ho sostenuto, secondo, che non è minimamente possibile mettere sullo stesso piano, per quel che riguarda l’Europa, De Gasperi e Moro. Lo statista trentino ha quasi tutti i meriti iniziali, ma, anche per questo, cruciali, mentre il politico pugliese arriva dopo, tardi e poco. Ad esempio, non è neppure citato nell’imponente indice dell’autorevole Oxford Handbook of the European Union (Oxford University Press 2012) dove De Gasperi ha quattro citazioni e Spinelli (appena menzionato nella Traccia) ne ha sei. Però, confesso subito, ma non faccio nessuna autocritica, anch’io neppure lo cito, Aldo Moro, nel mio volumetto L’Europa in trenta lezioni (UTET 2017). Terzo, in nessuno dei passaggi importanti dell’Europa: CECA, CEE (Messina, 25 marzo 1957) quando il ruolo centrale fu quello del Ministro degli Esteri, il liberale Gaetano Martino, Euratom, si ricordano contributi specifici di Moro. Capisco i sensi di colpa, anche, evidentemente, degli estensori della Traccia, a meno che abbiano semplicemente, forse opportunisticamente, ceduto alla commozione per il 40esimo anniversario del suo assassinio ad opera delle Brigate Rosse, ma stravolgere la storia non è mai il modo migliore di ricordarla, insegnarla, farla imparare. Non vorrei che, di questo passo, qualcuno prossimamente chieda di scrivere sul contributo, certo anticipatore, di Moro alla caduta del Muro di Berlino.

Quanto alle motivazioni della spinta all’unificazione europea, la Guerra Fredda mi pare essere il classico cavolo a merenda e le due superpotenze non erano state invitate a quella merenda. Si trattava, invece, di evitare per sempre la guerra calda, ovvero la Terza Guerra Mondiale, togliendo come oggetto del conflitto il carbone e l’acciaio contesi da Francia e Germania. Nella prospettiva, non nella speranza, poiché Altiero Spinelli e Jean Monnet erano uomini d’azione, seppur con differenti stili e temperamenti, oltre che nella convinzione politica e etica che gli Stati nazionali avrebbero continuati a farse guerre sempre più sanguinose e devastanti, si trattava di superare quegli stati obsoleti e ostinati con una costruzione democratica di diritti e doveri, opportunità, prosperità e pace per i cittadini. Qui, probabilmente, avrei scritto qualcosa sui sovranisti che sono tecnicamente dei reazionari: vogliono tornare indietro, come se i loro piccoli stati avessero qualche chance di risolvere problemi difficili anche per l’Unione dei Ventisette. Almeno agli inizi, gli USA videro con piacere il tentativo europeo e non solo poiché l’Europa unificata avrebbe costituito un baluardo contro l’eventuale espansionismo sovietico, ma anche perché un’Europa pacificata e consolidata non avrebbe avuto bisogno di nessun intervento militare USA. Quei governanti USA conoscevano molto dell’Europa a differenza dei loro successori a partire da George W. Bush e dal palazzinaro Donald Trump.

Ad ogni buon conto, meglio essere rimandato a settembre, quando arriverò ancora meglio preparato, avendo studiato anche il ponderoso pensiero di Salvini, già Eurodeputato, perché desidero superare l’esame alla grande, non per il rotto della cuffia con qualche frase di circostanza. Chi sa poi potrebbe pure essere che queste mie risposte scarne e irritate abbiano suscitato qualche curiosità in alcuni commissari. Qualcuno di loro potrebbe avere deciso di leggere qualcosa di Spinelli e persino di Moro (ad esempio, quella che è forse, ancorché enormemente simpatetica, la biografia migliore: Guido Formigoni, Aldo Moro. Lo statista e il suo dramma, Il Mulino 2016, dove la presenza dell’Europa è del tutto marginale) nella speranza dei commissari e, naturalmente, mia che la prossima volta quando si chiederà agli studenti di scrivere sull’Europa ne sapranno di più perché i loro docenti ne avranno insegnato di più e meglio. L’Europa politica, sarebbe d’accordo persino Immanuel Kant, non è un sogno e neppure un destino al quale non riusciremo a sottrarci. È un progetto politico al quale molti italiani a partire da De Gasperi e Spinelli hanno dato un importante contributo. Per Moro cercheremo un’altra traccia in un altro di quegli esami che finiscono solo quando finisce la vita e con lei la possibilità di studiare e imparare.

Pubblicato il 28 giugno 2018 su PARADOXAforum

Caos e alternanza

Due o tre cose che sappiamo sull’alternanza

di Gianfranco Pasquino e Marco Valbruzzi

L’alternanza “vera”, alla cui mancanza Paolo Mieli addebita, sulla scia di un libro di Massimo Salvadori (Storia d’Italia, crisi di regime e crisi di sistema 1861-2013, Il Mulino 2013), i mali dell’Italia, il caos italiano, si manifesta quando un partito (o una coalizione) viene sostituito/a al governo da un altro partito (o coalizione). In blocco. Queste sostituzioni, sostiene Mieli, avvengono e sono avvenute dappertutto. In Italia, praticamente mai. Non è esattamente così; anzi, non è proprio così. L’alternanza pura e dura, totale, è un fenomeno raro. Qualcuno, Giancarlo Loquenzi, prende ad esempio gli USA sostenendo che Repubblicani e Democratici si alternano in blocco frequentemente. Non è così. I numeri sono probanti e non difficili da trovare. Molto materiale utile/issimo si trova nel volume curato da me e da Marco Valbruzzi, Il potere dell’alternanza. Teorie e ricerche sui cambi di governo (Bononia University Press 2011). Qui ci limiteremo ad alcune poche notazioni con riferimento ai casi tedesco e austriaco, nei quali si sono appena svolte le elezioni politiche e al caso USA.

Dal 1949 al 2017, la Germania ha sperimentato una sola alternanza completa/totale vale a dire nella quale i due partiti al governo (democristiani e liberali) hanno perso le elezioni e sono andati a fare l’opposizione ai due partiti (socialdemocratici e verdi) subentrati al governo: 1998-2005. Prima di allora c’erano state esclusivamente sostituzioni parziali con i Liberali, partito al governo dal 1949 al 1966 con i democristiani e dal 1969 al 1982 con i socialdemocratici, poi, nuovamente, dal 1982 al 1998 e dal 2009 al 2013 con i democristiani. Tre grandi coalizioni 1966-1969; 2005-2009; 2013-2017. No, l’alternanza completa non è stata la modalità prevalente di cambio dei governi in Germania. Eppure, nessuno scriverebbe di “caos tedesco” e nessuno direbbe che la carenza di alternanza ha prodotto malgoverno.

L’Austria non è un caso molto dissimile dalla Germania (vedi fig. 1). Ci sono state Grandi Coalizioni dal 1947 al 1966; un governo monocolore Democristiano dal 1966 al 1970; un’alternanza nel 1970 con un governo monocolore Socialdemocratico durato fino al 1983; un governo Socialdemocratici-Liberali dal 1983 al 1987; una Grande Coalizione dal 1987 al 1999. Poi governo dei Democristiani con i Liberali di Haider dal 1999 al 2002. Poi soltanto Grandi Coalizioni. Quindi, se i Popolari faranno una coalizione con i Liberali sarà semplicemente una semi-rotazione governativa. No, l’alternanza non abita neanche in Austria.

Quanto agli Stati Uniti d’America, un conto sono le elezioni presidenziali vinte da un candidato Repubblicano o da un candidato Democratico: alternanza alla Casa Bianca, sostanzialmente e significativamente favorito dal limite di due soli mandati; un conto molto diverso è l’alternanza fra Repubblicani e Democratici in Congresso. Spesso, infatti, i Presidenti dell’uno o dell’altro partito non hanno avuto la maggioranza del loro partito sia al Senato sia alla Camera dei Rappresentanti. Il fenomeno del “governo diviso” ha segnato quarant’anni dal 1945 ad oggi, ovvero più della metà del tempo. Dal novembre 2016 con o sotto Trump i Repubblicani controllano entrambi i rami del Congresso. Soltanto se, fenomeno assolutamente improbabile, i Democratici riuscissero a conquistare le due maggioranze nelle elezioni di metà mandato del 2018 potremmo parlare di alternanza (termine praticamente inusitato nel linguaggio politico USA), ma rimarrebbe il potere presidenziale ad impedire l’attuazione di un programma democratico.

Insomma, non sembra proprio che l’alternanza costituisca la modalità prevalente dei cambi di governo nelle democrazie contemporanee, persino a prescindere dalle leggi elettorali. Ma, poi, lasciando da parte le malposte aspettative di leggi elettorali malcongegnate: è l’alternanza che produce buona politica oppure, piuttosto, è la buona politica che pone le condizioni dell’alternanza? O, forse, è la cattiva politica, prodotta da mediocri governanti, che apre la porta all’alternanza?

Pubblicato il 26 ottobre 2017 si La Terza Repubblica

L’eterno Berlusconi

“Come sarebbe”, si è chiesto Berlusconi, “negli USA il 76enne Bernie Sanders ha fatto una durissima campagna elettorale e a momenti vinceva le primarie presidenziali. Il 68enne Jeremy Corbyn, già al suo terzo matrimonio, ha portato i laburisti al 40 percento, un esito che il più giovane Tony Blair non aveva mai attinto. Il Donald Trump, che è molto più sbruffone di me, non è, però, neppure lui, con i suoi settantuno anni, un ragazzino. In Italia, l’ultranovantenne Napolitano fino a poco tempo fa ha fatto e disfatto governi compreso il mio nel 2011. E io che sono uno splendido ottantenne, sperimentato, già a lungo vincente, tirato a lucido, diventato animalista grazie a Dudù, dovrei lasciarmi rottamare da qualche politico quarantenne che non ha avuto neanche un quinto dei miei successi, che mi imita maldestramente, che ha perso peggio di me il referendum costituzionale? Rispolvererò una battuta bellissima (e vincente) dell’ultra settantenne Reagan che in un dibattito con un antagonista quasi vent’anni più giovane, disse: ‘non solleverò la questione dell’età contro il mio antagonista’. Poi, Reagan vinse anche. Non posso neppure dire ‘torno in campo’. In campo”, continua Berlusconi, “ci sono sempre stato. E’ che il gioco, spesso brutto ‘teatrino della politica’ mi piaceva poco. Gli arbitri hanno fischiato contro di me (speriamo che non lo facciano anche quelli della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) e il giovin giocatore fiorentino mi ha ingannato un paio di volte. Comunque, non mi pare proprio, gira e rigira che nel centro-destra siano venute fuori delle leadership alternative, fascinose. Brava è la Meloni, ma il suo elettorato e il suo appello sono inevitabilmente confinati a quell’area di destra, che, comunque, mi voterebbe. Mica crederà Giovanni Toti che vincere in Liguria sulle ceneri del PD e a Genova per errori del comico Grillo sia qualcosa che solo lui saprebbe trasportare a livello nazionale? Ma lo vedete il Toti in Lombardia e in Veneto, in Sicilia e in Puglia? Stefano Parisi è già quasi sparito: poco progetto, nessun carisma, dove va senza la mia Forza Italia? Il Salvini sarebbe, come sfidante, più credibile e persino più pericoloso. Ma non è che nel Sud gli riesca di sfondare, e poi che brutta botta ha preso con la sconfitta di Marine Le Pen alle presidenziali francesi! Infatti, non ne parla più, ma continua ad attaccare l’Europa alienandosi quella parte di elettorato moderato che non è europeista convinto, ma che sa che in Europa ci siamo e ci resteremo e che nessuno dei cosiddetti sovranisti riuscirà mai a farci credere che uno Stato svincolatosi dall’Unione Europea e magari anche dall’Euro sarà in grado da solo di risolvere i problemi che ventisette stati fanno fatica a mettere sotto controllo. La verità è davanti agli occhi di tutti, anche di coloro, non molti, che non esagerano a darmi sempre ragione, a ripetere fastidiosamente, persino per me, ‘come ha giustamente detto il Presidente Berlusconi’. Il parco del centro-destra non contiene nessun leader alla mia altezza. Qualcuno capace di raggiungere l’elettorato moderato, che esiste, e l’elettorato liberale, che mi sono inventato io, al quale ha creduto la stampa milanese, ‘Corriere della Sera’ in testa, come se ci fossero liberali italiani che si affidano ad un duopolista con i suoi conflitti d’interessi. Anche per evitare scontri sanguinosi dentro Forza Italia, di tanto in tanto faccio balenare qualche nome. Già, il Marchionne, lo menziono, ma mica ci credo che voglia fare il candidato di Forza Italia a Palazzo Chigi. C’è anche il Draghi, famoso in Europa non so quanto in Italia, ma qualcuno poi mi criticherà poiché ho sempre invitato a diffidare dei banchieri (a cominciare da Ciampi). Come spiegare che ho cambiato idea? Ma vi sembro il tipo che va alla ricerca di cosiddetti Papi Neri? Non l’ho fatto mai e non comincerò certamente a ottant’anni compiuti. Dunque, volete ancora il nome? E’ l’ultima cosa che vi farò sapere quando deciderò che i tempi sono arrivati. Non vi ricordate dei miei fuochi d’artificio, per esempio, l’abolizione dell’IMU annunciata come proposta conclusiva dell’ultimo dibattito con Prodi nel 2006. C’è mancato poco che vincessi. Vi lascerò nel dubbio, sarà un dubbio creativo, ‘ma Berlusconi ha un nome in mente oppure spera che il tempo lavori per lui?’ Adesso, andate a casa e mentre vi rilassate guardando una rete Mediaset, magari un programma a pagamento, chiedetevi: ‘e se fosse ancora lui il leader migliore del centro-destra?’ La risposta, amici miei, direbbe Bob Dylan, ‘is in the wind’ (quello che soffia a Arcore)”.

Pubblicato 11 luglio 2017

VIDEO L’Europa di ieri, di oggi e (soprattutto) di domani

Presentazione del volume di

Gianfranco Pasquino

L’Europa in trenta lezioni

(UTET)Ne discutono con l’Autore:

Giorgio Anselmi, Presidente del Movimento Federalista Europeo

Flavio Brugnoli, Direttore del Centro Studi sul Federalismo (Torino)

Presiede e coordina:

Daniela Brunelli, Presidente della Società Letteraria di Verona

Evento organizzato e promosso da

Società Letteraria di Verona e Movimento Federalista Europeo

Martedì 11 aprile 2017 ore 16

Sala “Montanari” – Società Letteraria

Piazzetta Scalette Rubiani 1 – Verona

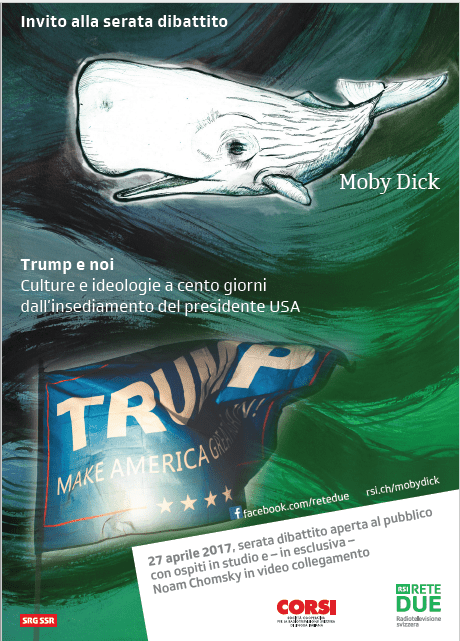

Trump e noi. Culture e ideologie a cento giorni dall’insediamento del presidente USA

Lugano

27 aprile 2017 ore 18

Studio 2 di Besso, RSI Rete 2 Svizzera

A 100 giorni dall’insediamento del nuovo presidente americano, una serata pubblica per dibattere sui diversi aspetti della politica statunitense, ma anche sui cambiamenti culturali, le sfide ideologiche, i rapporti con i media che si sono delineati in questi primi, a volte burrascosi, mesi di presidenza Trump. Le caratteristiche della nuova leadership non sono iscrivibili unicamente nel confronto destra sinistra, ma sono per certi versi trasversali (per esempio in materia di commercio) e inedite (nelle modalità di governo, nel linguaggio).

In studio saranno presenti:

•Lina Bertola, filosofa

•Gianfranco Pasquino, Professore all’Università di Bologna e tra i massimi politologi europei

•Andrew Spannaus, politologo e autore di “Perché vince Trump”

•Tito Tettamanti, avvocato, imprenditore e autore di saggi sulla politica

In video collegamento ci saranno anche:

•Noam Chomsky, linguista e intellettuale, in collegamento dal MIT di Boston

•Edward Luttwak, stratega ed esperto di relazioni internazionali, in collegamento da Washington

Conducono Veronica Alippi e Roberto Antonini

Per gli interessati ci sono ancora alcuni posti disponibili prenotandosi all’indirizzo eventi@rsi.ch.

INVITO L’Europa di ieri, di oggi e (soprattutto) di domani #Verona 11 aprile

Società Letteraria di Verona e Movimento Federalista Europeo

Un tempo l’Unione europea non era che un sogno. Confinati dal fascismo sull’isola di Ventotene, tra i bagliori sinistri della guerra mondiale che infuriava lontano, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi scrissero il famoso Manifesto “Per un’Europa libera e unita”, in cui l’unità dell’Europa era già “una impellente tragica necessità”.

Oggi l’Unione europea viene considerata da molti suoi cittadini un’istituzione distante e complicata. Eppure, per il suo ruolo centrale su tutti gli aspetti del vivere comune – l’immigrazione, l’economia, la difesa dei diritti individuali e collettivi, la tutela delle minoranze – è una risorsa di tutti e che tutti riguarda.

Gianfranco Pasquino racconta con passo rapido e ampiezza di sguardo il passato e il presente di questo sogno difficile: trenta limpide lezioni per un viaggio nella “Europa che c’è” e in quella che avrebbe potuto – e potrà – esserci, tra il progetto federalista degli Stati Uniti d’Europa e le brusche frenate e le inattese novità degli ultimi anni, dall’esito del referendum sulla Brexit alla Presidenza Trump negli Stati Uniti.

L’Europa in trenta lezioni è un’occasione per fare il punto sull’Europa che abbiamo costruito fin qua, nel momento in cui più forti soffiano i venti contrari del populismo e del nazionalismo più ottuso. Un modo per capire che cosa rischiamo di perdere e che cosa potremmo riconquistare, recuperando quei valori di libertà, di pace, di prosperità da cui, nelle ore più buie del secolo scorso, è nata l’idea di Europa unita.

L’incontro con l’Autore, alla Società Letteraria di Verona, sarà anche un’opportunità per fare un primo punto sulle tante iniziative in corso per rilanciare il progetto d’integrazione europea, a partire dai risultati del Consiglio europeo a Roma, in occasione dei sessant’anni dei Trattati di Roma, che il 25 marzo 1957 diedero vita al suo nucleo iniziale, la Comunità Economica Europea.

L’Europa di ieri, di oggi e (soprattutto) di domani

Martedì 11 aprile 2017 ore 16

Sala “Montanari” – Società Letteraria

Piazzetta Scalette Rubiani 1 – Verona

Presentazione del volume di

Gianfranco Pasquino

L’Europa in trenta lezioni

(UTET)

Ne discutono con l’Autore:

Giorgio Anselmi, Presidente del Movimento Federalista Europeo

Flavio Brugnoli, Direttore del Centro Studi sul Federalismo (Torino)

Presiede e coordina:

Daniela Brunelli, Presidente della Società Letteraria di Verona

MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO

Via Poloni 9 – 37122 Verona

Tel. e fax 045 – 8032194

e-mail: verona@mfe.it

2017: los tres grandes desafíos

El año 2017 empezó trayendo consigo, pesadísimos e ineludibles, tres desafíos que marcaron todo el año 2016 y subsistieron incluso hasta su finalización, trágicamente (en Berlín y Estambul): el terrorismo, las desigualdades, la elección de Donald Trump. El terrorismo de matriz islámica —negar su motivación religiosa no sólo es absurdo sino también erróneo—, se ha convertido a esta altura en una constante en distintas zonas del mundo. Hay quien sostiene que en realidad este terrorismo está vinculado y es producto de lo ocurrido en Irak y Libia, y hoy, sobre todo, de la guerra civil en Siria. Sin negar la contribución de estas tres situaciones, nos equivocaríamos todos, dramáticamente, si olvidáramos cuántos son los hechos de terrorismo atribuibles y reivindicados por Al Qaeda antes de la guerra de Irak. No, el terrorismo nació antes de la letal decisión del presidente George Bush (secundado por Tony Blair) de entrar en guerra contra Saddam Hussein, abriendo una enorme caja de Pandora de conflictos étnico-religiosos adormecidos. Ese terrorismo, financiado por países árabes que se sienten amenazados y siguen estando bajo extorsión, está en condiciones de llevar a cabo ataques en muy diversos lugares de Europa, Estados Unidos, Oriente Medio y África. Sostener que cualquier atentado es obra de “lobos solitarios” significa subestimar dos elementos. El primero es que, de todas formas, hay hombres dispuestos a matar, al grito de “Alá es grande”, porque han internalizado los preceptos de la guerra contra Occidente. Segundo, que estos lobos solitarios, cualquiera sea el modo en el que se haya producido su radicalización —en los suburbios parisinos, en un barrio-gueto de Bruselas, en cárceles, en, mucho más raramente, centros de recepción de inmigrantes—, encuentran con rapidez el apoyo de otros hombres y mujeres que comparten con ellos sus objetivos. Nada de esto está destinado a desaparecer ni, mucho menos, a ser erradicado o superado en 2017. Afirmar que el terrorismo no cambiará nuestra vida de occidentales es muy hipócrita y de ninguna manera tranquilizador. Cualquiera que viaje en avión sabe cuánto, para peor, ha cambiado nuestra vida.

Algunos de nosotros estamos preocupados por las desigualdades y por su crecimiento abrumador porque preferimos una sociedad más justa en la distribución de la riqueza. Porque pensamos que cuando la riqueza, producida por patrimonios más que por el trabajo, se concentra cada vez más en las manos y en los fondos de inversión de pequeños porcentajes de la población de pocos países, no sólo de los más ricos (el fenómeno se produjo ya en China y se ha extendido incluso a India), la vida de demasiadas personas se vuelve insoportable. Sabemos que existe una relación estrecha entre bienestar y democracia. Creemos, sin embargo, que cuanto más equilibrada sea la distribución de los recursos, cuanto mejor esté vinculada a la igualdad de oportunidades, cuanto más surja de la posibilidad de tener un trabajo y de obtener de él los frutos merecidos, tanto más aceptable será la vida de todos. Las desigualdades injustificables minan la cohesión social, generan tensiones insoportables y no contribuyen de hecho al funcionamiento óptimo del sistema económico.

La escalada de las desigualdades se debe ampliamente a la victoria, que pareció definitiva, de la ideología neoliberal. Esa ideología no ha sabido mantener la otra campana de su promesa, vale decir, que la acumulación de riqueza en manos de un estrato social restringido se traduciría rápidamente en inversiones, en oportunidades, en aumento de la ocupación, en más recursos para todos. El desafío de contener y reducir las desigualdades que, naturalmente, no podrá ser resuelto en 2017, convoca a la causa sobre todo a la izquierda: a sus partidos, a sus movimientos, a sus intelectuales. No se requiere únicamente la redefinición del rol del Estado en la esfera económica, es decir, el relanzamiento de las medidas políticas y, me atrevería a decir, de la “filosofía” keynesiana. Se requiere la formulación de una nueva ideología que sepa mantener juntos keynesianismo y bienestar social en un mundo enormemente más complejo. Precisamente cuando es dinámica la economía produce y reproduce desigualdades. No le bastará al Estado con ser democrático para reducir esas desigualdades sin obstaculizar el desarrollo. Deberá convencer a la mayoría de la población de que actúa en función del interés colectivo, que sabe hacerlo porque es confiable y competente. Ésta es la tarea de una ideología que tiene una visión del mundo y habla no sólo al cerebro sino también al corazón de la gente.

El tercer desafío de 2017 es el más inesperado y el más imprevisible: el constructor chapucero, operador inmobiliario y empresario televisivo absolutamente desprovisto de toda experiencia y conocimiento político, Donald Trump, en la Casa Blanca. La presidencia Trump es un desafío, ante todo, a la democracia de EE.UU., a sus mecanismos, a sus estructuras, a sus ‘checks and balances’ (controles y contrapesos), incluso al principio cardinal del liberalismo (“la separación entre poder económico y poder político”). Es el desafío a los derechos civiles y políticos sobre los cuales se construyó, si bien entre conflictos, tensiones y discriminaciones, la democracia de Estados unidos. Es, por último, el desafío al actual desorden internacional del mundo. Sólo veo riesgos y peligros. Feliz Año.

Traducción: Román García Azcárate

Publicado el 12 de enero de, 2017