Home » Posts tagged 'Giovanni Sartori' (Pagina 2)

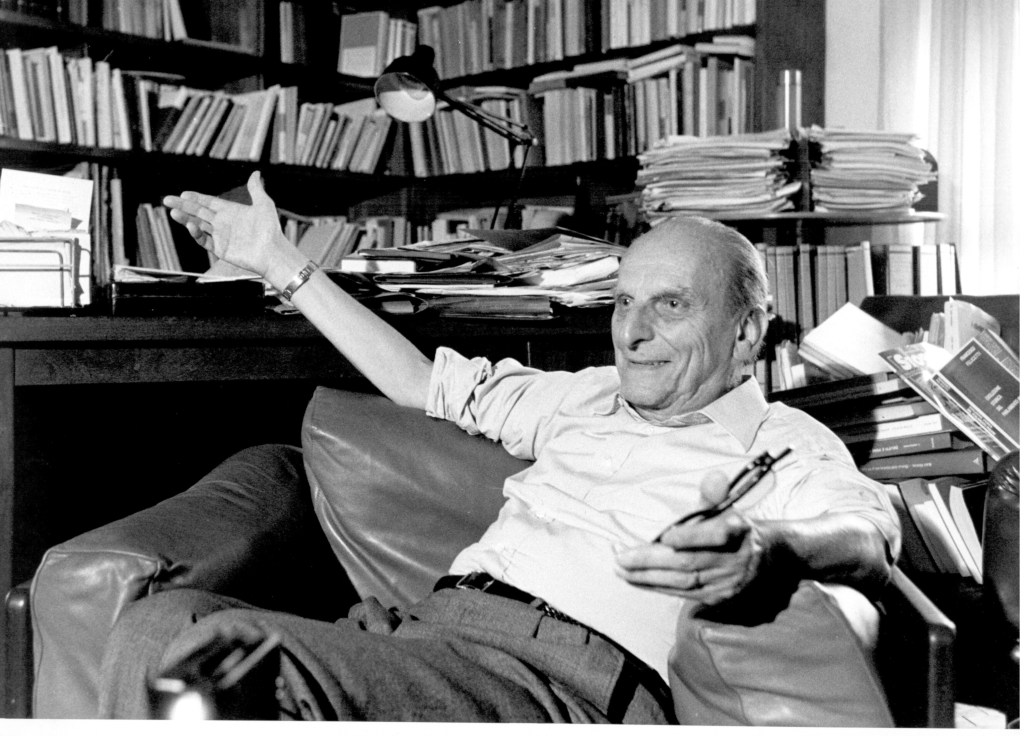

Tag Archives: Giovanni Sartori

L’ossessione per la scelta diretta dei presidenti @DomaniGiornale

Ancora una volta dalle pagine del “Corriere” giunge una lezione di politica e di democrazia che non ha nessun fondamento nella teoria e nella pratica proprio delle democrazie. Paolo Mieli ci aveva già raccontato, senza nessun riscontro empirico, che l’alternanza è la norma nelle democrazie occidentali e che, in assenza di alternanza, l’Italia è destinata a restare nel caos.

Per lo più, invece, nelle democrazie europee assistiamo, con l’eccezione della Gran Bretagna, non alla sostituzione in toto di un governo ad opera di una opposizione, ma alla ridefinizione, uno o due partiti escono, uno entra, della coalizione di governo. Così sta avvenendo in Germania.

Adesso Mieli sostiene, forse addirittura invoca, ispirato, ma non so quanto sostenuto, dal vescovo Ambrogio, l’elezione popolare diretta dei capi di governo e dei capi di Stato.

Nelle democrazie parlamentari, tali sono tutti i sistemi politici dell’Europa occidentale, nessun Primo ministro/Cancelliere è mai stato eletto dal “popolo”, per molte buone ragioni a cominciare dal consentire cambi di persone e cariche in caso di necessità senza tornare alle urne. Quanto ai capi di Stato, mi limito a ricordare che in Europa occidentale esistono otto monarchie (Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, Lussemburgo, Olanda , Norvegia, Spagna e Svezia) nelle quali, naturalmente, non c’è nessun bisogno di nessuna elezione.

Nulla osta a proporre il cambiamento della forma di governo italiana da parlamentare a presidenziale o semipresidenziale, sapendo che esistono differenze profonde fra questi due modelli. Sapendo anche che l’elezione popolare diretta apre la strada a outsider che, da Trump a, ipoteticamente, Zemmour, non sembrano costruttori di buona politica.

Secondo Mieli, dare la parola al popolo nel silenzio dei “presidenziabili” italiani ri-avvicinerebbe gli italiani alla politica. Dalle pagine del Corriere qualsiasi lettore può notare che da qualche mese i “presidenziabili” parlano, eccome. Alcuni di loro sono frequenti ospiti di programmi televisivi nei quali presentano libri e raccontano storie. Insomma, le informazioni circolano e, comunque, nessuno di coloro che ha raggiunto la più alta carica della Repubblica italiana era uno sconosciuto, privo di carriera politica e biografia professionali.

Il “direttismo”, come lo definì Giovanni Sartori, a lungo editorialista del Corriere, non migliora necessariamente la politica. A riportare gli italiani alle urne e a riavvicinarli alla politica, dalla quale espressioni come “casta” e “razza poltrona” contribuiscono a demotivarli e a confermarli nei loro pregiudizi, debbono essere i partiti, magari con una legge elettorale, ne esistono diverse, che garantisca competizione e elimini la cooptazione. Nel frattempo, sono molto fiducioso che per riavvicinare i cattolici alla politica e per fuoruscire dalle “vie tortuose e imperscrutabili” dei Conclavi, ma anche dalla tutt’altro che democratica acclamazione, Papa Francesco stia formulando le regole affinché il suo successore sia eletto direttamente dal popolo cattolico.

Pubblicato il 21 novembre 2021 su Domani

“Libertà va cercando, ch’é si cara…” @Testimonianze

“Libertà va cercando, ch’é si cara…”

Gli incipit sono sempre difficili. Soprattutto se il tema è complicato, come quello della/delle libertà. Giustamente gli incipit efficaci si stampano nella nostra memoria. Pensando alla libertà, uno dei più memorabili lo ha scritto Jean-Jacques Rousseau: “L’uomo è nato libero, ma ovunque si trova in catene” (Il contratto sociale 1762). Sbagliava. Prima di lui John Locke aveva indicato tre diritti naturali: life, liberty, and property (1689). Nella Dichiarazione d’Indipendenza (1776), attribuita a Thomas Jefferson, dopo la premessa, programmatica, ma alquanto ipocrita (e anche fattualmente falsa), che “tutti gli uomini sono creati uguali”, gli americani affermarono l’esistenza di “alcuni diritti inalienabili: Vita, Libertà e perseguimento della Felicità”. Questa sintetica rassegna deve assolutamente concludersi con la triade Liberté, Égalité, Fraternité, gli obiettivi della Rivoluzione francese (1789). Non posso entrare nei contenuti che secondo Rousseau, Locke e i Costituenti USA dovevano caratterizzare la libertà, ma credo che sia corretto sostenere che la loro libertà era concepita quasi essenzialmente come autonomia di comportamenti rispetto allo Stato. Tralasciando altri importanti contributi, l’autore che in tempi recenti meglio ha precisato come può essere concettualizzata la “libertà” è stato il filosofo politico Isaiah Berlin. Nella sua prolusione a Oxford Two concepts of liberty (1958), Berlin individuò e elaborò due libertà: la libertà da (dalle interferenze degli altri, a cominciare dal potere politico, dallo Stato) e la libertà di (facoltà e possibilità di agire, di esercitare influenza, di partecipare con maggiore o minore efficacia).

Sulla scia dei grandi del passato, qui colloco finalmente la mia definizione operativa, cioè utilizzabile nella pratica come criterio essenziale: “libertà è possibilità di scegliere”. Siamo effettivamente liberi quando in qualsiasi situazione godiamo della facoltà di esercitare una scelta fra (almeno due) alternative. Dunque, libertà non è soltanto obbedire alle leggi che ci siamo dati. È anche disobbedire a quelle leggi nella consapevolezza che la disobbedienza civile comporta, anzi, deve sempre comportare un prezzo, una sanzione. Sappiamo anche, grazie a Erich Fromm, che gli uomini e le donne possono preferire non doversi trovare a scegliere e essere costretti a accettare la responsabilità delle loro scelte/decisioni. Soprattutto nei regimi non-democratici sono sempre (stati) molti coloro che preferiscono e praticano la Fuga dalla libertà (1941). Fu cercando di comprendere la nascita e l’affermazione di regimi autoritari e totalitari negli anni Venti e Trenta del secolo scorso che Erich Fromm scrisse quel libro importantissimo, denso di significati e implicazioni. Libertà significa anche possibilità di scegliere, ma le scelte importanti sono difficili, richiedono conoscenze e competenze, implicano accettazione di responsabilità.

Chi non sa scegliere, o non vuole farlo, perché non se la sente di accettare la responsabilità di quello che sceglie e di quello che rifiuta, sta fuggendo dalla responsabilità. Per viltà e conformismo, per quieto vivere e servilismo lascerà che altri scelgano per lui e ne subirà le scelte. Fuggendo dalla libertà chi non decide e si adegua riuscirà a evadere anche dalle responsabilità. Spesso i fuggitivi dalla libertà vengono collocati in una zona grigia fra i sostenitori delle autorità che si sono imposte e gli oppositori, ma la zona grigia è il cuscinetto sul quale poggiano tutti gli autoritarismi. L’evidenza storica consente di affermare che durante il fascismo la maggioranza degli italiani si collocò per convenienza e per codardia proprio nella zona grigia.

Naturalmente, gli uomini e le donne sono diseguali di fronte alla libertà di scegliere. Troppo spesso, la diseguaglianza viene misurata con riferimento esclusivo o quasi alle condizioni economiche, che, naturalmente, sono molto importanti, ma cruciali, a mio parere, sono le disuguaglianze di conoscenze. Coloro che, per una varietà di motivi, hanno bassi livelli di conoscenze sono meno liberi. Dunque, gli investimenti in istruzione e in cultura trovano una giustificazione molto forte per ridurre le diseguaglianze di conoscenze e ampliare la libertà di scelta delle persone. È giusto preoccuparsi anche delle diseguaglianze economiche, ma non tanto per “ridimensionare” e fare piangere i ricchi (a meno che usino le loro ricchezze per influenzare e “comprare” il potere politico) quanto per ottenere che la maggior parte delle persone viva in condizioni economiche che non incidano negativamente sulla loro libertà di scelta.

Credo che queste considerazioni costituiscano la premessa per analizzare, meglio capire e valutare quanto in tema di libertà è successo con il Covid-19, quanto potrà succedere e quali cambiamenti dovrebbero/dovranno essere effettuati. Non c’è alcun dubbio che il lockdown, il confinamento unitamente al coprifuoco abbia costituito una limitazione della libertà personale di circolazione. Era giustificabile in nome di qualche esigenza superiore e dal punto di vista costituzionale? L’esigenza superiore era (e continuerà ad essere) rappresentata dalla necessità di limitare e contenere la pandemia. Soltanto tutelando la salute è possibile offrire e garantire la libertà come facoltà di scegliere Tutti dovremmo avere capito che la nostra personale libertà si deve arrestare prima di incidere negativamente sulla libertà degli altri. Almeno questa dovrebbe essere un’acquisizione definitiva. La libertà di circolare non deve essere esercitata se può implicare come effetto il contagio portato ad altri. La Costituzione stabilisce eccezioni e limitazioni agli art. 16 sulla libertà di circolazione e 17 sulla libertà di riunioni proprio, rispettivamente, “per motivi di sanità o di sicurezza” e “per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica”. In tutte le democrazie, non importa quale modello di governo: parlamentare, presidenziale, semipresidenziale, abbiano, spetta al Parlamento accertare l’esistenza dei motivi a fondamento della limitazione delle libertà e, in caso di loro insussistenza, imporre al governo la cessazione di quelle misure.

Il confinamento e il divieto di assembramenti hanno fatto emergere un altro importante aspetto della libertà. Questa volta faccio ricorso, da un lato, ad un versetto del poeta inglese John Donne (1624); dall’altro, al collegamento esplicito stabilito fra la Liberté e la Fraternité. Reso famoso dall’essere stato collocato da Ernst Hemingway in epigrafe al suo bel libro Per chi suona la campana (1943) sulla Guerra civile spagnola, “no man is an island entire of itself; every man is a piece of the continent” significa che gli uomini (e le donne) stanno in relazione fra loro e debbono tenere conto delle vite degli altri. Sono influenzati da quelle vite; hanno doveri reciproci. Per I rivoluzionari francesi, la libertà doveva coniugarsi, oltre che con l’eguaglianza, anche con la presa d’atto che siamo fratelli (e sorelle). Oggi, probabilmente, tradurremmo fraternité con solidarietà. In una situazione di pandemia non esiste migliore forma di solidarietà di quella che si manifesta attraverso tutti quei comportamenti che mirano ad evitare in massimo grado i rischi e pericoli del contagio, non solo nostro, ma soprattutto altrui. Quanto alla citazione che ho messo come titolo al mio articolo, sono le parole di Virgilio che presenta Dante, “cercatore di libertà”, a Catone Uticense il quale, essendosi suicidato per non perdere la libertà, è testimone che la libertà può essere più importante della vita. Ma il suo perseguimento è una scelta personale che non deve produrre effetti negativi su nessun altro.

Nella prospettiva fin qui delineata, non possono sussistere dubbi sul fatto che il Green Pass non configura in nessun modo la comparsa di una “dittatura sanitaria”. L’attestazione attraverso un certificato che la vaccinazione anti-Covid è stata eseguita non è un obbligo assoluto per tutti. Si configura esattamente nell’ambito della libertà di scelta per ciascuno di noi. Ad esempio, chi sceglie di viaggiare in treno o in aereo necessita del certificato. Se non vuole ottemperare alla richiesta ha una alternativa: viaggiare con altri mezzi (oppure rinunciare al viaggio). Chi esercita professioni, come docente e operatore sanitario, che lo pongono in contatto con moltissime persone, deve avere esercitare la scelta fra ottenere il Green Pass o fare un’altra attività che non lo ponga in contatto con il “pubblico”. Il Green Pass non è una imposizione, ma implica la necessità di una scelta, che, incidentalmente, non è mai una scelta irrevocabile.

Nel secondo dopoguerra la libertà ha fatto passi da gigante un po’ dappertutto nel mondo. Saranno anche in crisi, diagnosi che respingo, oppure no, ma esiste oggi il più grande numero di democrazie di tutti tempi. A sua volta, l’Unione Europea costituisce il più ampio spazio di libertà e diritti mai visto al mondo. La pandemia ha ricordato a tutti che le sfide alle libertà sono come gli esami di Eduardo De Filippo, “non finiscono mai”. La pandemia ha anche messo in evidenza che nelle democrazie i cittadini sanno rinunciare consapevolmente, più o meno temporaneamente a elementi di libertà e che i loro rappresentanti hanno il potere di valutare se le restrizioni sono motivate, in che modo si traducono nella vita quotidiana, quanto è lecito e opportuno che durino. Come ha scritto Giovanni Sartori (Società libera, in Elementi di teoria politica, Bologna, il Mulino, 1995, pp. 365-366): “una società libera è capace di autoregolazione in quanto è una società strutturata su forze controbilancianti e su meccanismi riequilibranti. … una società libera prevede lo Stato, rapporti di forza e di potere, strutture gerarchiche e comandi, diseguaglianze e conflitti. Quel che la rende, o mantiene, libera è una struttura di potere atta a neutralizzare ogni potere soverchiante”. Il potere “sanitario”, degli scienziati, dei virologi, epidemiologi e affini, non è diventato neppure lontanamente soverchiante in nessuna democrazia contemporanea. Le sfide alla democrazia non nascono negli ospedali e in altri luoghi di cura e di ricerca. Non vengono dai medici, ma dalle elite politiche, economiche, religiose.

In generale, ma anche questa è un’affermazione forse fin troppo facile, il Covid è stato e rimane una specie di cartina di tornasole per tutti i sistemi politici. Ha messo in evidenza gli atteggiamenti preesistenti e dominanti rispetto alla libertà, all’autorità, alla responsabilità. Nelle democrazie nordiche la libertà è sempre stata interpretata come qualcosa che attiene ai comportamenti personali che mai debbono interferire con i comportamenti altrui. Ma, e qui probabilmente, è giusto riprendere il discorso di Sartori sulle società libere, la libertà è anche il prodotto di relazioni complesse con l’autorità che implicano naturalmente la emanazione di direttive e regolamentazioni erga omnes. Il fatto è che il principio di autorità è venuto meno su tutti i fronti, a cominciare da quello politico. Ne ha fatto inesorabile seguito l’insofferenza per le regole e l’esaltazione e la difesa di una molto malintesa libertà sotto forma di egoismo e arbitrio.

Quello che distingue le società libere da altre che meno libere sono sempre state è, da un lato, il grado e la frequenza di contestazione delle decisioni che coinvolgono la collettività; dall’altro, il numero di persone che hanno le risorse culturali e economiche che consentono loro di esercitare la libertà di scelta. Una società giusta si caratterizza come tale garantendo, nell’ambito di regole chiare e condivise, entrambi i sempre mutevoli esiti.

*Gianfranco Pasquino, è professore emerito di Scienza politica nell’Università di Bologna. Il suo libro più recente è Libertà inutile. Profilo ideologico dell’Italia repubblicana (UTET 2021).

I soldi non hanno odore, ma servono al potere.

L’intensissima attività di conferenziere e consulente, sembra anche molto lautamente pagata, del Senatore Matteo Renzi è finita nel mirino della magistratura che vuole vederci chiaro. Dal punto di vista del metodo, ovvero come si stanno svolgendo le indagini, Renzi sostiene che è stata violata la sua immunità poiché i magistrati avrebbero dovuto chiedere una previa autorizzazione. Ne discuterà l’apposita Commissione del Senato la cui convocazione per il 24 novembre è stata richiesta dallo stesso Renzi per sue comunicazioni in materia. I magistrati hanno già replicato sostenendo di essersi imbattuti nel conto corrente di Renzi in maniera indiretta che non necessitava di autorizzazione. Dal punto di vista della sostanza, vi sono diverse considerazioni degne di nota e di approfondimento specifico. La prima riguarda l’eventuale violazione della normativa sul finanziamento dei partiti. I magistrati sostengono che i fondi ingenti che sono affluiti nelle casse della Fondazione Open, organizzatrice delle riunioni alla Leopolda, sono serviti a finanziare le attività di un partito: Italia Viva, di cui la Fondazione è stretta emanazione, e viceversa, vale a dire che la Fondazione è l’organismo sul quale si basa Italia Viva. Dunque, quei fondi hanno violato la legge. La replica dei renziani è stata finora che un conto è la Fondazione e un conto molto diverso è un partito e che, comunque, non spetta ai magistrati definire che cosa è un partito.

Da parte mia, messi da parte alcuni elementi nient’affatto necessari all’esistenza di un partito, ad esempio, una ideologia, mi limiterò a sostenere, sulla scia del grande studioso di scienza politica Giovanni Sartori, che partito è (o diventa) qualsiasi associazione che presenta candidature alle elezioni non importa se locali, nazionali, europee. Questa definizioni minima, ma essenziale, si attaglia convincentemente anche a Italia Viva. Potrà, poi, essere precisata e ampliata.

Sullo sfondo del conflitto Renzi/magistrati, stanno due vicende di notevole rilevanza per il sistema politico italiano. Anzitutto, si pone il problema etico e politico se un parlamentare (nel caso di un governante sarebbe ancora più grave e eclatante) possa ricevere molto denaro da enti (sono costretto a essere vago) e governanti stranieri come i reali dell’Arabia Saudita. In molte democrazie non è consentito. Il sospetto che quei pagamenti, anche sotto forma di donazioni, finiscano per influenzare comportamenti e voti del parlamentare è inevitabile. In secondo luogo, dati i tempi, il rischio è che questa vicenda, più o meno oscura, del Senatore Renzi, abbia riflessi sull’elezione del prossimo Presidente della Repubblica Italiana. Sono 14 i senatori di Italia Viva e 26 i deputati. Questi quaranta voti possono risultare decisivi per fare eleggere Presidente sia il candidato/a del centro-destra sia quello/a del centro-sinistra. Questa considerazione è destinata a pesare anche sulla valutazione della immunità richiesta da Renzi e sulla destinazione dei voti presidenziali.

Pubblicato AGL il 19 novembre 2021

Sul semipresidenzialismo: un dialoghetto urgente e pressante @C_dellaCultura

Dialoghetto tra una Apprendista e un Professore

Apprendista: Come un fulmine nel ciel sereno (sic) della politica italiana, il Ministro leghista Giancarlo Giorgetti ha evocato il “semipresidenzialismo de facto”. Nel profluvio di interpretazioni, che mi sono per lo più parse piuttosto disinformate, mi piacerebbe sentire la sua.

Professore: Rispondo, anzitutto, sul “de facto” poiché purtroppo ho fatto un frettoloso tweet definendo l’idea del presidenzialismo de facto “abbastanza eversiva”. Uscire dalla democrazia parlamentare italiana per praticare un semipresidenzialismo non tradotto in norme costituzionali è, tecnicamente, una “eversione” della nostra Costituzione. A mente più fredda, sono giunto alla conclusione che Giorgetti non suggeriva l’eversione, ma indicava una soluzione secondo lui possibile e auspicabile: Draghi Presidente della Repubblica che si nomina un Primo ministro suo agente in Parlamento. Può succedere, fermo restando che il Parlamento manterrebbe il potere di sfiduciare il capo del governo e il Presidente quello di sciogliere il Parlamento, anzi, addirittura di minacciarne anticipatamente lo scioglimento. Nel circuito istituzionale del semipresidenzialismo tutto questo è possibile. Legittimo. Produttivo di conseguenze democratiche. Poi, per il semipresidenzialismo de jure ci vorrebbe, ovviamente, una seria e complessa riforma della Costituzione.

A: Poiché ho letto “attribuzioni” di paternità che non mi sono parse convincenti, ricominciamo da capo. Chi ha dato vita alla parola e alla pratica del semipresidenzialismo?

P: Padri della terminologia, non sono stati, come hanno scritto troppi commentatori, né il Gen. De Gaulle né il giurista Maurice Duverger. Il fondatore della Quinta Repubblica era interessato ad un regime che si basasse sul potere costituzionale del Presidente della Repubblica a scapito di quello politico dei partiti. Duverger combattè e perse la sua battaglia a favore dell’elezione popolare diretta del Primo ministro (sì, se le suona qualcosa in testa è giusto così). Solo diversi anni dopo giunse a teorizzarne la validità e l’efficacia (A New Political System Model: Semi-Presidential Government, giugno 1980). In effetti, il termine fu coniato in un articolo pubblicato l’8 gennaio 1959 da Hubert Beuve-Méry, direttore del prestigioso quotidiano “Le Monde”, che voleva criticare l’accentramento di potere nelle mani del Presidente (de Gaulle). In parte, Beuve-Méry aveva ragione, ma era proprio quell’accentramento che de Gaulle voleva e aveva chiesto ai suoi consiglieri giuridici a cominciare da Michel Debré che diventò il primo Primo Ministro della Quinta Repubblica. Lo ottenne. Poi si riscontrò che il semipresidenzialismo gode anche di una buona dose di flessibilità.

A: È vero che esisteva un precedente esempio di semipresidenzialismo finito tragicamente e quindi non menzionabile?

P: Verissimo. La Costituzione della Repubblica di Weimar (1919-1933) aveva disegnato proprio una forma di governo semipresidenziale. Non è inconcepibile che i giuristi intorno a de Gaulle e il grande sociologo Raymond Aron che avevano studiato in Germania in quegli anni ne siano stati più o meno inconsapevolmente influenzati. Solo molto tempo dopo una studiosa USA, Cindy Skach, ha scritto un bel libro mettendo convincentemente le istituzioni di Weimar in collegamento con quelle della Quinta Repubblica (Borrowing Constitutional Designs: Constitutional Law in Weimar Germany and the French Fifth Republic, Princeton University Press, 2005). La vera grande differenza fra Weimar e la Quinta Repubblica è che nella prima fu utilizzata una legge elettorale proporzionale che consentiva/facilitava la frammentazione del sistema dei partiti, mentre in Francia funziona un sistema elettorale maggioritario a doppio turno in collegi uninominali che premia le posizioni moderate e incentiva la formazione di coalizioni.

A: Forse è il momento per definire esattamente cos’è una forma di governo semipresidenziale.

P: Fermo restando, naturalmente, che saprei proporre una definizione con parole mie, ubi maior minor cessat. Quindi, cedo la parola a Giovanni Sartori che individua cinque caratteristiche:

i) il capo dello Stato (il presidente) è eletto con voto popolare –direttamente o indirettamente—per un periodo prestabilito;

ii) il capo dello Stato condivide il potere esecutivo con un primo ministro, entrando così a far parte di una struttura ad autorità duale i cui tre criteri definitori sono:

iii) il presidente è indipendente dal Parlamento, ma non gli è concesso di governare da solo o direttamente; le sue direttive devono pertanto essere accolte e mediate dal suo governo;

iv) specularmente, il primo ministro e il suo gabinetto sono indipendenti nella misura nella quale sono dipendenti dal parlamento e cioè in quanto sono soggetti sia alla fiducia sia alla sfiducia parlamentare (o a entrambe), e in quanto necessitano del sostegno di una maggioranza parlamentare;

v) la struttura ad autorità duale del semi-presidenzialismo consente diversi equilibri e anche mutevoli assetti di potere all’interno dell’esecutivo, purché sussista sempre l’ “autonomia potenziale” di ciascuna unità o componente dell’esecutivo. (Ingegneria costituzionale comparata, il Mulino 2000, pp. 146-147)

Farei un’unica, importante aggiunta: il Presidente può sciogliere il Parlamento quasi a suo piacere (in generale lo motiva con la necessità del buon funzionamento degli organismi costituzionali, ma la tipologia degli scioglimenti può essere alquanto varia e variegata) purché quel Parlamento abbia almeno un anno di vita.

A: Abitualmente chi parla di semipresidenzialismo si riferisce (quasi) esclusivamente alla Quinta Repubblica francese, spesso, per lo più, in maniera critica e per sostenere che non è appropriato per la Repubblica italiana. Ciononostante, il semipresidenzialismo si è “affacciato” anche in Italia, giusto?

P: Proprio così. Altro che affacciarsi, il semipresidenzialismo irruppe nella Commissione Bicamerale presieduta da D’Alema quando nel giugno del 1998 i rappresentanti della Lega riuscirono a farlo votare più per affondare la Commissione che per convinzione. Nel dibattito accademico (che non vuole dire soltanto “ininfluente”), Sartori lo appoggiò sempre. Personalmente anch’io sono favorevole, “non da oggi”. Rimando al mio capitolo nel libro che contiene anche capitoli di Stefano Ceccanti e Oreste Massari, Semipresidenzialismo. Analisi delle esperienze europee (il Mulino 1996). Le critiche sono tante, troppe per poterle citare, ripetitive e faziose, per lo più inadeguate dal punto di vista della “verità effettuale”. Insomma, molto si può dire del semipresidenzialismo, ma considerarlo il prodromo di qualche scivolamento irreversibile nell’autoritarismo mi pare francamente improponibile. Qui, poi, si misura anche il provincialismo di molti giuristi italiani e dei commentatori che vi si affidano che sembrano credere che il semipresidenzialismo esista soltanto in Francia.

A: “Provincialismo” è una critica che lei rivolge spesso ai giuristi italiani, ma in questo caso come la sostanzierebbe?

P: Mai domanda fu più facile. In maniera sferzante Sartori rimanderebbe tutti alle bibliografie internazionali che elencano numerosi titoli dedicati alle forme di governo semipresidenziali esistenti in molte parti del mondo: dall’Europa dell’Est a, comprensibilmente, non pochi paesi dell’Africa francofona, a Taiwan che mi pare un caso molto interessante e istruttivo. In estrema sintesi, alcuni studenti taiwanesi a Parigi quando venne creata la Quinta Repubblica ne apprezzarono l’assetto istituzionale e lo importarono in patria. Con notevole successo. Su tutto questo si vedano l volumi curati da Lucio Pegoraro e Angelo Rinella, Semipresidenzialismi, CEDAM 1997, e da Robert Elgie e Sophia Moestrup, Semi-presidentialism outside Europe, Routledge 2007.

A: Insomma, a sentire lei tutto andrebbe splendidamente nel semipresidenzialismo, saremmo nel migliore dei mondi possibili, appropriatamente, insieme al francese Candide. Però, a lungo proprio in Francia vi furono voci critiche e una ventina d’anni fa venne introdotta una riforma piuttosto incisiva Dunque?

P: Credo sia interessante ricordare che il primo cattivissimo critico della Quinta Repubblica, con lui tutta la sinistra, fu François Mitterrand nel suo libro Le coup d’État permanent (1964). Eletto Presidente nel 1981, dichiarò memorabilmente: “Les institutions n’étaient pas faites à mon intention. Mais elles sont bien faites pour moi”. Le critiche più frequenti hanno riguardato il fenomeno della cohabitation: il Presidente di una parte politica, la maggioranza parlamentare di un’altra parte, spesso proprio quella opposta. Sicuramente, de Gaulle non avrebbe gradito, ma lo scioglimento del Parlamento che i Presidenti possono imporre dopo un anno di vita del Parlamento, è lo strumento con il quale tentare di uscire dalla cohabitation. Fu così nel 1981 e nel 1988. Comunque, se quando c’è governo diviso negli USA ne segue uno stallo nel quale non riescono a governare né il Presidente né il Congresso, nei casi di coabitazione governa il Primo ministro (fu così anche nella lunga 1997-2002 coabitazione fra il Presidente gollista Jacques Chirac e il Primo ministro socialista Lionel Jospin) che ha una maggioranza parlamentare consapevole che, creando difficoltà al “suo” Primo ministro, correrebbe il rischio dello scioglimento del Parlamento. Per porre fine all’eventualità della coabitazione Chirac e Jospin si accordarono su una riforma che non sarebbe certamente stata gradita a de Gaulle: riduzione della durata del mandato presidenziale da sette a cinque anni, elezioni presidenziali da tenersi prima di quelle legislative contando sulla propensione dell’elettorato a dare una maggioranza al Presidente appena eletto. Finora ha funzionato con soddisfazione di coloro che credono che la coabitazione è sempre un problema. La mia valutazione è diversa, ma ne discuteremo in altra sede. Mi limito a suggerire di pensare ad una coabitazione fra Draghi Presidente della Repubblica e Meloni Presidente del Consiglio. Meglio, certamente, dell’instabilità dei governi italiani e della creazione di maggioranze extra-large. Ciò detto, il discorso sul semipresidenzialismo non finisce qui, ma mi pare di averne almeno messo in chiaro gli assi portanti.

Pubblicato il 8 novembre 2021 su casadellacultura.it

Democrazie illiberali

In linea di massima a Giovanni Sartori gli aggettivi appiccicati al sostantivo democrazia piacevano poco. Per nulla, poi, se quegli aggettivi servivano a definire (Democrazia e definizioni 1957) regimi, come le “democrazie popolari”, che erano (quasi) tutto tranne che democrazie. Nel recente passato ho già variamente trattato l’argomento (“Paradoxa” 3/2019, Democrazie fake), ma data la sua importanza continua a meritare approfondimenti specifici e mirati. Hic et nunc. Concentrerò l’attenzione sulle democrazie illiberali. Con la sua abituale franchezza, quel terribile semplificatore di Putin qualche tempo fa affermò che la democrazia liberale è finita. Punto. Più manovriero per necessità, il Primo ministro ungherese Orbán, a fronte delle critiche europee alla sua manipolazione dei mass media e della magistratura, delle scuole e delle Università (chiusura e espulsione di quella, importante e ottima, sede a Budapest, fondata e finanziata dall’ebreo di origine ungherese George Soros) ha dichiarato che l’Ungheria è una democrazia illiberale. Semplicemente, non può essere così. Le democrazie contemporanee, che Sartori preferiva definire liberal-costituzionali, si basano su due pilastri: i diritti dei cittadini e la Costituzione che stabilisce la forma di governo (parlamentare, presidenziale, semipresidenziale, direttoriale) e il tipo di Stato (accentrato/federale/semifederale etc.).

Per quel che riguarda lo Stato, democratico non è se non mantiene la separazione dei poteri e delle istituzioni, se non esistono freni e contrappesi, se non la accountability, la responsabilizzazione dei governanti e dei rappresentanti a tutti livelli, non è all’opera. I democratici illiberali sostengono che nei loro regimi governanti e rappresentanti sono effettivamente eletti e, sottoposti al vaglio degli elettori, anche rieletti. Alcuni studiosi occidentali ritengono in questi casi che esistono democrazie elettorali. Certo, in assenza di elezioni, non è mai possibile parlare di democrazia. Ma, da sempre, la democrazia è molto di più che una serie di competizioni elettorali ripetute nel tempo. Comunque, è decisivo valutare il grado di libertà e equità delle elezioni non soltanto nel momento del voto, ma tanto a monte quanto a valle del voto. A monte, se i diritti dei cittadini a candidarsi, a organizzare gruppi e partiti, a fare campagna elettorale, a esprimere le loro opinioni soprattutto politiche con l’accesso ai mass media non sono né protetti né promossi, non c’è modo di considerare libere quelle elezioni. Sono elezioni foglie di fico. A valle, se la legge elettorale è tale da conferire enormi vantaggi ai detentori delle cariche di governo e di rappresentanza, distorcendo la traduzione dei voti in seggi, non è accettabile che si parli di democrazia elettorale. Per quanto blando, siamo di fronte ad un caso di autoritarismo elastico che si attiva ogni qualvolta i detentori del potere politico vengono sfidati e sentono di doversi difendere.

Vero è che le elezioni possono produrre sorprese, che i detentori del potere politico si logorano, che nuove generazioni hanno l’opportunità di esprimersi in maniera difforme. Finché, però, il cambiamento non si produce quei regimi non sono democrazie elettorali. Rimangono sistemi politici non competitivi e non liberali, effettivamente illiberali. La difficoltà di trovare un termine che ne colga la sostanza non significa che dobbiamo accettare le manipolazioni non soltanto lessicali dei potenti. Nella confusione è difficile combattere battaglie politiche trascinanti. Nella confusione si rischia di perdere di vista le promesse della democrazia: libertà e diritti, inscritti nella Costituzione e garantiti dalle istituzioni apposite. Anche nell’ambito dell’Unione Europea dove molti sovranisti sembrano avere incomprimibili pulsioni illiberali.

Pubblicato il 4 novembre 2021 su PARADOXAforum

#Democrazia Futura Dopo il socialismo. Metodo e sostanza @Key4biz

Il valore 45 anni dopo della raccolta di cinque saggi sui rapporti fra democrazia e socialismo

Gianfranco Pasquino rilegge Quale socialismo? di Norberto Bobbio

Alla metà degli anni settanta Norberto Bobbio raccolse in un volumetto: Quale socialismo? Discussione di un’alternativa[1] cinque suoi scritti dedicati ad una riflessione sui rapporti fra democrazia e socialismo. La raccolta di articoli omogenei era il suo modo preferito di confezionare libri e derivava dal suo essere richiestissimo per conferenze un po’ dappertutto che gli consentivano/imponevano la preparazione di testi, mai peraltro occasionali. Il tema dei rapporti fra socialismo e democrazia lo aveva sempre interessato. Oltre che i socialisti del Partito Socialista Italiano ai quali si sentiva molto vicino, i suoi interlocutori erano i comunisti. Fu molto criticato per questa interlocuzione che, peraltro, non si tradusse mai in nessuna concessione né al Pci né al marxismo. In senso più lato, scrisse nella Premessa a Il futuro della democrazia[2] della necessità di dialogare con “coloro che questa nostra democrazia, sempre fragile, sempre vulnerabile, corrompibile e spesso corrotta, vorrebbero distruggerla per renderla perfetta” mai disperando “nella forza delle buone ragioni”[3].

Perfezionisti non erano e non furono soltanto i comunisti, ma, in quanto rappresentativi per quarant’anni di un quarto, poco meno di un terzo dell’elettorato italiano, meritavano certamente il massimo di attenzione. Il futuro della democrazia italiana dipendeva anche dalla loro evoluzione. Bobbio ne aveva già messo alla prova le loro credenziali democratiche con riferimento alla libertà, della cultura, della critica, degli intellettuali, in un libro che, non un best-seller (come molti anni dopo, nel 1994 sarebbe stato Destra e sinistra[4]), fu un long-seller: Politica e cultura[5], uscito nel1955 e più volte ristampato. Suoi interlocutori in un confronto duro senza diplomazie e senza concessioni erano stati alcuni intellettuali comunisti “di punta” e persino lo stesso segretario del partito, Palmiro Togliatti. Pure apprezzando l’occasione del confronto, Bobbio non era stato soddisfatto del suo esito: troppe le ambiguità di quegli intellettuali che in parte esprimevano in parte riflettevano le posizioni ufficiali del PCI (non molto distanti e non molto diverse da quelle del Partito comunista dell’Unione Sovietica). Molta acqua era passata sotto i ponti nei vent’anni trascorsi dalla pubblicazione di quel testo. Superato il doppio trauma (denuncia dei crimini di Iosif Stalin, invasione sovietica dell’Ungheria) dell’indimenticabile 1956 (l’aggettivo è di Pietro Ingrao, allora direttore de l’Unità), il Pci aveva iniziato una sua sicuramente troppo lenta e troppa cauta, in sostanza inadeguata, revisione che, pur facendo riferimento a Antonio Gramsci, poco riguardava il marxismo. La lettura/lezione di Gramsci, anche se assolutamente necessaria per contrastare il leninismo, non poteva guidare il Partito nella traiettoria da intraprendere in una democrazia nella quale bisognava costruire le condizioni politiche per l’alternanza al governo.

In realtà, il dibattito che seguì la pubblicazione del libro di Bobbio si focalizzò soprattutto sull’esistenza o meno di “una dottrina marxistica dello Stato”. In estrema sintesi, il leninismo aveva dimostrato di sapere come fare per conquistare lo Stato (quello russo nel 1917 non era neppure uno Stato “borghese”), ma come costruire uno Stato socialista e come governarlo furono certamente problemi per i quali la dottrina “marxistica” non offriva, secondo Bobbio, nessuna soluzione. Con le sue parole: “Mi domando quale sia il beneficio che possiamo trarre per la soluzione dei problemi del nostro tempo dall’ennesima chiosa … a Marx … e se non sia oggi assai più utile applicarsi agli studi di scienza politica e sociale così poco progrediti nel nostro paese in confronto a quelli di marxologia [6]. Ad onor del vero, la critica incisiva e puntuale alla mancanza di adeguate riflessioni di Marx sullo Stato era già stata potentemente formulata nel 1957 proprio dal più importante professore italiano di Scienza politica, Giovanni Sartori, nel suo Democrazia e definizioni[7]. Inoltre, Bobbio era sicuramente a conoscenza della devastante critica del Partito Comunista Francese e degli intellettuali che ruotavano nella sua orbita scritta dal grande studioso liberale Raymond Aron, L’opium des intellectuels[8]. La risposta stalinista, ovvero lo Stato come dittatura sul proletariato, praticata per più di trent’anni in Unione Sovietica non poteva certamente costituire il riferimento teorico né la soluzione attuabile.

Nessuno ricorda oggi le numerose risposte degli intellettuali comunisti per i quali discutere con Bobbio e contraddirlo era naturalmente un segno di grande distinzione. Semplicemente, rimanevano tutti imprigionati nella gabbia che, utilizzando l’appropriata parola di Bobbio, definirò della chiosa. Qualche anno dopo sarebbero anche finite le chiose e dopo il 1989 in Italia è letteralmente scomparsa qualsiasi variante di cultura marxista (e aggiungerei di cultura socialista).

In maniera assolutamente anticipatrice, nel libro Bobbio si (pre)occupa anche di quello che chiama “il feticcio della democrazia diretta” per Karl Marx esistita esclusivamente nella breve esperienza della Comune di Parigi (1871). Ricomparsa poi brevemente dopo la rivoluzione del 1917 sotto forma di Soviet di contadini e operai. Comunque, Bobbio sottolinea che nel pensiero marxistica “ciò che caratterizza la democrazia diretta sarebbe l’istituto del mandato imperativo, che implica la possibilità della revoca del mandato”[9]. Naturalmente, nessuno dei comunisti italiani poneva all’ordine del giorno qualsivoglia variante di democrazia diretta che, come sappiamo, ha fatto la sua recente ricomparsa con il Movimento 5 Stelle, evidenziando tutte le sue contraddizioni insite. Le obiezioni di Bobbio alla democrazia diretta d’antan valgono anche per i brandelli di democrazia diretta oggi. Quelle obiezioni non hanno finora trovato risposta forse perché risposta non c’è, forse perché a un problema politico di incommensurabile rilevanza non è neppure pensabile che si possa offrire una risposta tecnologica, telematica. Anche il più innovativo e efficace utilizzo della rete costituisce un mezzo, necessario, ma non sufficiente. Abbiamo visto che il socialismo non è, nelle pur memorabili parole di Lenin, “Soviet più elettrificazione”. La democrazia diretta non è “piattaforma telematica più vincolo di mandato”.

Il libro contiene un capitolo scritto nel 1973, due capitoli scritti nel 1975 e due nel 1976 insieme con la prefazione alla quale è apposta la data settembre 1976. Curiosamente, Bobbio non fa nessun riferimento alla proposta di compromesso storico formulata da Enrico Berlinguer in tre articoli pubblicati da Rinascita, la rivista settimanale del PCI, nel settembre-ottobre 1973.

Altro argomento che rimane in ombra è quello del significato di alternanza, da sempre un fenomeno importante per il buon funzionamento della democrazia, ancorché non essenziale per la sua definizione. La concezione di democrazia di Bobbio non lo poteva rendere accondiscendente di fronte al compromesso storico. Per la sua ambizione di durata indefinita/non definita nel tempo, il compromesso storico fra le grandi masse popolari cattoliche e comuniste [ho estesamente trattato l’argomento nel capitolo “Compromesso storico, alternativa, alternanza” nel mio libro Libertà inutile. Profilo ideologico dell’Italia repubblicana [10] che ha la pretesa di proseguire il Profilo ideologico del Novecento italiano pubblicato da Bobbio nel nono volume della Storia della letteratura italiana nel 1969[11] poi in volume a sé stante nel 1986[12]] non soltanto avrebbe reso ininfluente la competizione politico-elettorale che il “filosofo delle regole” considera cruciale per la democrazia, ma avrebbe messo in soffitta qualsiasi prospettiva di alternanza.

Peraltro, mi affretto ad aggiungere che non è tanto la realizzazione concreta dell’alternanza che conta, è opinione anche di Sartori, quanto piuttosto la possibilità, agli occhi degli elettori, degli operatori dei mass media, dei politici al governo e di quelli all’opposizione, che possa avvenire. Questa possibilità influisce sui comportamenti di tutti e li rende più responsabili. Se mai il compromesso storico si fosse realizzato, la sua maggioranza extra-large non avrebbe dovuto temere nessuna opposizione. Praticamente non sarebbe stato possibile per nessuna opposizione “controllarla”. Gli eventuali governi di compromesso storico sarebbero stati politicamente irresponsabili. La stessa proposta del compromesso storico rivelava da parte dei comunisti sia la loro non piena comprensione delle caratteristiche fondamentali della democrazia sia la loro convinzione che, una volta, andati/tornati al governo certo non l’avrebbero abbandonato. Questo è uno degli elementi che, secondo Sartori, facevano del Partito Comunista Italiano un partito “antisistema”: potendo i comunisti avrebbero rovesciato e cambiato il sistema.

Al proposito, Bobbio ritiene sia lecito affermare che “il rapporto fra democrazia e socialismo è configurato come un rapporto fra mezzo e fine, dove la democrazia svolge la parte del mezzo e il socialismo del fine”[13]. Ma, se la democrazia che conosciamo è il mezzo, qual è lo scopo, ovvero, proprio “quale socialismo?” A questa domanda i comunisti italiano non seppero mai rispondere se non in maniera confusa e evasiva. A Giorgio Amendola (e a molti altri) che asseriva la possibilità di una “terza via” fra la socialdemocrazia e il comunismo, Bobbio rispose senza mezzi termini: “La terza via non esiste”[14]. Suggerì anche di “rafforzare le organizzazioni del movimento operaio per continuare la via democratica al socialismo, che è dappertutto una sola”[15].

Venti anni dopo fece irruzione nel dibattito politico europeo una riformulazione della Terza Via ad opera del sociologo Anthony Giddens e di Tony Blair che sarebbe diventato Primo Ministro nel 1997 fino al 2007. La terza via di Giddens[16], che nell’originaria edizione inglese ha il sottotitolo The Renewal of Social Democracy[17], doveva insinuarsi fra il vecchio Labour Party e il neo-liberismo rappresentato da Margaret Thatcher (1979-1990) e da Ronald Reagan (1980-1988) con l’ambizione di andare Oltre la destra e la sinistra[18]. Bobbio non seguì queste vicissitudini politico-intellettuali. D’altronde, il dibattito pubblico italiano non approdò a nulla di specialmente interessante tranne le affermazioni sulla fine della sinistra espresse da alcuni intellettuali di sinistra con il duplice obiettivo di épater les bourgeois e di ottenere visibilità sui mass media. Bobbio aveva già risposto con il libro Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica[19], sottolineando con forza che il perseguimento della giustizia sociale costituisce la stella polare della sinistra[20].

Nel corso del tempo, nella letteratura internazionale il termine socialismo, forse perché troppo identificato con i regimi comunisti dell’Europa orientale (e talvolta con alcuni populismi “progressisti” latino-americani) è stato sostanzialmente sostituito dal termine sinistra. Giustamente, oggi ci chiederemmo non “Quale socialismo?”, ma “Quale sinistra?” (rimando ad un’analisi comparata di grande interesse: Stephanie L. Mudge, Leftism Reinvented. Western Parties from Socialism to Neoliberalism[21] dedicata al Partito Democratico negli Stati Uniti, al Partito Socialista dei Lavoratori svedese e alla SPD. Sarebbe bello se qualcuno esplorasse i casi italiano, francese, spagnolo e portoghese). La risposta di Bobbio, in parte la immagino in parte la deduco da quanto ha scritto, sarebbe: quella sinistra che si adopera per contenere e ridurre le diseguaglianze; quella sinistra che cerca di risolvere “i problemi che hanno generato lo scontro tra capitalismo democratico e comunismo autoritario” e che “non sono stati certamente risolti dal totale fallimento di quest’ultimo, né nel mondo avanzato, né nel mondo in generale”[22], citando un suo memorabile articolo su La Stampa del 9 giugno 1989 pubblicato dopo l’eccidio di Tien an Men, a Pechino.

Ce n’è ovviamente abbastanza per procedere more Bobbio ad una serie di interrogativi. La sinistra che esiste attualmente e che si manifesta in molti paesi come definisce l’uguaglianza: “Quale eguaglianza?” Anche se, certamente, si pone il problema delle diseguaglianze di reddito, quali altre diseguaglianze preoccupano e debbono preoccupare la sinistra? E se la risposta, alla quale aderisco convintamente, è che la sinistra deve offrire eguaglianza di opportunità, allora l’interrogativo è “Quali opportunità?” La filosofia classicamente socialdemocratica: protezione “dalla culla alla tomba”, comunque sempre difficilissima da garantire e oggi costosissima, non sembra più soddisfare neppure molti esponenti (e cittadini-elettori) che si collocano a sinistra. Certamente, non sembra possa essere sufficiente offrire uguaglianza di opportunità all’inizio di un percorso, per lo più quello scolastico, e affidare il resto ai singoli e alle loro capacità. Bisognerebbe intervenire flessibilmente nella vita, non solo lavorativa, per dare e ridare eguali opportunità. Di qui, la necessaria riforma dello Stato del welfare, con continui chirurgici aggiustamenti che significa sapere dove tagliare e dove e come ricucire, operazioni che nessun mercato competitivo può mai effettuare.

Sono anche convito che fra gli interrogativi da porre alla sinistra Bobbio introdurrebbe le modalità con le quali riconoscere e premiare il merito. Anche se può apparire troppo brusco e ruvido, l’interrogativo, per chi non crede che la sinistra possa mai essere soltanto livellatrice, è: “Quale meritocrazia?” Quasi non ho bisogno di giustificare il prossimo interrogativo, ma la sinistra di Bobbio (e gli scritti di Bobbio) non possono in nessun modo escludere (e, infatti, Quale socialismo? non lo ha escluso) l’interrogativo “Quale democrazia?” La sinistra si è sempre impegnata, non soltanto perché serviva i suoi interessi e scopi politico-elettorali, a cercare di ampliare la partecipazione politica. La sinistra apprezza e incoraggia il cittadino/la cittadina partecipante anche se spesso non li premia adeguatamente. La sinistra ha anche mirato, non sempre con impegno e vigore adeguati, ad accrescere l’educazione politica dei cittadini, ovviamente non indottrinarli. Non da ultimo, fra gli interrogativi contemporanei che Bobbio solleverebbe non sta più semplicemente la democrazia diretta, ma “Quale democrazia deliberativa?” ovvero con quali modalità disponibili grazie alle nuove conoscenze e alla rete è possibile potenziare ed estendere la democrazia. Certamente, Bobbio apprezzerebbe quanto scritto in materia senza nessun cedimento “fondamentalista”, ma con motivazioni e giustificazioni fondate su ricerche e applicazioni anche nel contesto italiano da Antonio Floridia, Un’idea deliberativa della democrazia. Genesi e principi [23].

Grazie a Bobbio e con Bobbio è regolarmente stato possibile entrare in dibattiti importanti, certo riservati ad uno strato sociale di intellettuali, politici, operatori dei mass media, abbastanza ristretto, raggiungendo anche un’opinione pubblica interessata. Bobbio, editorialista de La Stampa, anche più di Giovanni Sartori, editorialista del Corriere della Sera (spesso presente nei salotti televisivi), è stato un grande intellettuale pubblico. Oggi, per una molteplicità di ragioni, non esistono più intellettuali pubblici della sua statura e della sua influenza etica e di pensiero molto più che politico. Nessuno più che voglia e sappia suscitare un dibattito sui grandi temi che riguardano l’Italia e gli italiani, l’Europa e gli Europei (questa è una mancanza clamorosa), il mondo. L’ultimo interrogativo discende inevitabilmente dalla considerazione che ho appena formulato, ma ha più rami: “Quali tematiche?” “Quali opinioni pubbliche?” “Quale cultura politica nella globalizzazione?” Infine, “Quale società giusta?”

Concludendo. Bobbio non rinunciò mai a porre gli interrogativi rilevanti che, lo sappiamo, contenevano regolarmente sia un principio di risposta basato sulla storia del concetto problematizzato e dell’uso che ne era stato fino ad allora fatto sia un’indicazione di metodo con il quale andare alla formulazione di una risposta convincente. Non ricorrerò a nessun trucco dialettico e retorico per affermare che in Italia da almeno vent’anni nessuno ha proceduto come Bobbio e non vedo all’orizzonte studiosi e intellettuali sufficientemente attrezzati. Forse è questo il vero segnale della crisi italiana, il deplorevole stato del dibattito pubblico in assenza del quale non potranno aversi miglioramenti complessivi nella democrazia italiana. Non è alle viste

Bologna, 14 marzo 2021

* professore emerito di Scienza politica, Università di Bologna, e Socio dell’Accademia dei Lincei

[1] Norberto Bobbio, Quale socialismo? Discussione di un’alternativa, Torino, Einaudi, 1976, XVIII-109. Seconda edizione con prefazione di Michele Salvati: Milano, Rizzoli Corriere della Sera, 2011, 169 p.

[2] Norberto Bobbio, Il futuro della democrazia, Torino, Einaudi, 1984, XVI-220 p.

[3] “Premessa” a Norberto Bobbio, Il futuro della democrazia, op. cit., p. XIII.

[4] Norberto Bobbio, Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica, Roma, Donzelli, 1994, X-100 p. Nuova edizione riveduta e ampliata: 1995, 141 p. Infine quarta edizione accresciuta, 2007, XVII-221 p.

[5] Norberto Bobbio, Politica e cultura, Torino, Einaudi, 1955, 282 p. Oggi nella nuova edizione a cura di Franco Sbarberi, Torino, Einaudi, 2005, XLiii-273 p.

[6] Norberto Bobbio, Quale socialismo ? …, op. cit., p. 27.

[7] Giovanni Sartori, Democrazia e definizioni, Bologna, Il Mulino, 1957, XII-331 p.

[8] Raymond Aron, L’opium des intellectuels, Paris, Calmann Lévy, 1955, 337 p. Traduzione italiana: Raymond Aron, L’oppio degli intellettuali, Bologna, Cappelli, 1958, 377 p.

[9] Norberto Bobbio, Quale socialismo ? …, op. cit., p. 60.

[10] Gianfranco Pasquino, Libertà inutile. Profilo ideologico dell’Italia repubblicana, Milano, UTET, 2021, 224 p.

[11] Norberto Bobbio, “Profilo idrologico del Novecento italiano”, in Emilio Cecchi, Natalino Sapegno (ed.), Storia della letteratura italiana. Volume nono. Il Novecento, Milano, Garzanti, 1969, 860 p. [pp. 121-128].

[12]Norberto Bobbio, Profilo ideologico del Novecento italiano, Torino, Einaudi, 1986, 190 p.

[13] Norberto Bobbio, Quale socialismo ? …, op. cit., p. 104.

[14] Norberto Bobbio, Autobiografia. A cura di Alberto Papuzzi, Roma-Bari, Laterza, 1997, 274 p. [il passo citato si trova a p. 124].

[15] Ibidem, p. 125.

[16] Anthony Giddens, La terza via. Manifesto per la rifondazione della socialdemocrazia. Prefazione di Romano Prodi, Milano, Il Saggiatore, 1999, 156 p.

[17] Anthony Giddens, The third Way. The Renewal of Social Democracy, Cambridge, Cambridge Polity Press, 1998, X-166 p.

[18] Anthony Giddens, Oltre la destra e la sinistra, Bologna, il Mulino, 1997, 309 p. Edizione originale inglese: Beyond Left and Right. The Future of Radical Politics, Cambridge, Cambridge Polity Press, 1994, VII-276 p.

[19] Norberto Bobbio, Destra e sinistra… Quarta edizione accresciuta, op.cit .

[20] “Cap. VIII. La stella polare”, in Norberto Bobbio, Destra e sinistra…Quarta edizione accresciuta, ibidem, pp. 145-153.

[21] Stephanie L. Mudge, Leftism Reinvented. Western Parties from Socialism to Neoliberalism, Cambridge Massachusetts – London, Harvard University Press, 2018, XXVII-524 p.

[22] Norberto Bobbio, Destra e sinistra…Quarta edizione, op. cit., p. 147,

[23] Antonio Floridia, Un’idea deliberativa della democrazia. Genesi e principi, Bologna, il Mulino, 2017, 392 p.

Democrazia Futura. Da partiti pigliatutto al vuoto, gli effetti della trasformazione della forma-partito oggi @Key4biz

Gli effetti della trasformazione dei modelli di partito oggi, Democrazia Futura entra nel vivo con una riflessione sul tema “Effetto Draghi”. Prove tecniche di post-democrazia sobria e di restaurazione di un’etica pubblica.

Nel 1966 fu pubblicato postumo un articolo che per qualche decennio ha segnato l’analisi delle trasformazioni dei partiti fino ad oggi (1). L’autore, Otto Kirchheimer, Professore di Government alla Columbia University, era uno degli scienziati sociali e politici della Scuola di Francoforte che aveva dovuto lasciare la Germania di Hitler. Socialdemocratico, autorevole studioso della Costituzione di Weimar, aveva contrastato con vigore il pensiero di Carl Schmitt. Nel suo breve saggio, Kirchheimer sostenne che i partiti di massa di classe, socialisti e comunisti, e confessionali, le Democrazie cristiane, in Francia, Germania e Italia stavano diventando partiti pigliatutti (2). Con nostalgia per quel partito di massa, l’autore individuava cinque grandi cambiamenti in corso, anzi, in stadio avanzato: a) drastica riduzione del bagaglio ideologico; b) rafforzamento dei gruppi dirigenti di vertice e valutazione delle loro azioni e omissioni dal punto di vista dell’identificazione, non con gli obiettivi del partito, ma con l’efficienza dell’intero sistema sociale; c) diminuzione del ruolo del singolo iscritto; d) minore accentuazione di una specifica classe sociale o di una platea religioso-confessionale per reclutare invece elettori tra tutta la popolazione; e) apertura all’accesso di diversi gruppi di interessi. Quasi subito si aprì nel contesto italiano una colluttazione fra i comunisti, che negavano qualsiasi loro scivolamento verso il partito pigliatutti, e esponenti della sinistra non comunista che in parte lo criticavano per la perdita di slancio al cambiamento sociale e per l’integrazione nel sistema e in parte lo auspicavano. Quello che è successo in seguito, un po’ dappertutto, anche se in maniera diseguale, ai partiti di massa delle democrazie dell’Europa occidentale, conferma che Kirchheimer aveva colto una tendenza fondamentalmente inarrestabile.

La riflessione sui fattori che avevano dato inizio alla tendenza è stata forse meno approfondita del necessario. In estrema sintesi, sempre con la nota di cautela che le condizioni iniziali erano alquanto diverse da paese a paese e da partito a partito, fra quei fattori spiccavano le nuove modalità di comunicazione grazie alla diffusione della televisione, la prosperità conseguita e diffusa, i mutamenti nelle classi sociali a partire dalla classe operaia, i processi di secolarizzazione. Quello che non apparve chiaramente allora e che anche in seguito non è stato, a mio parere, sufficientemente studiato, è che quei partiti di massa non erano e non avevano mai voluto essere organizzazioni puramente elettorali. Fra i loro compiti avevano inserito e esercitato quelli relativi al reclutamento di iscritti, alla loro educazione politica, alla selezione di dirigenti e candidati alle cariche elettivi. I partiti pigliatutti si erano dati altri obiettivi distanti e talvolta molto differenti, sostanzialmente meno impegnativi di quelli perseguiti dai partiti di massa, di classe e confessionali.

Praticamente negli stessi anni in cui scrisse Kirchheimer, si era affacciata una ambiziosa spiegazione della nascita e del consolidamento dei partiti in Europa occidentale basata sulle fratture sociali e, in parte, politiche: Stato/Chiesa; centro/periferia; città/campagna; imprenditori/lavoratori. Esposta per la prima volta congiuntamente dall’americano Seymour M. Lipset e dal norvegese Stein Rokkan (3) questa tesi fu poi perfezionata e ampiamente utilizzata dal solo Rokkan. La combinazione variegata di quelle fratture aveva dato vita ai sistemi di partito che, consolidatisi già all’inizio degli anni Venti del ventesimo secolo, erano riusciti a durare attraversando tempi difficilissimi senza cambiamenti di rilievo (ad eccezione della nascita del Partito gollista, fondatore della Quinta Repubblica francese) fino alla metà degli anni Sessanta –proprio gli anni nei quali stavano emergendo i partiti pigliatutti. Implicita nella tesi di Lipset e Rokkan stava la necessità di vere e profonde fratture sociali per la comparsa di nuovi partiti (anche se Rokkan riconobbe che alla base dei partiti fascisti e comunisti si trovavano fratture eminentemente politiche). Qui mi corre l’obbligo di mettere in evidenza che Sartori non aderì mai alla tesi di Rokkan, sostenendo piuttosto, in linea con una più che convincente interpretazione del pensiero di Max Weber in materia e anche di Schumpeter, che i partiti sono il prodotto della abilità/volontà di un imprenditore politico che sfrutta le circostanze e utilizza lo spazio politico esistente.

Quello che è certo è che i partiti nati nei decenni successivi non sembrano avere un collegamento solido con qualche importante frattura sociale tranne, forse, quella industrialismo/ambientalismo che, infatti, ha dato vita a partiti verdi, anche se, nella maggioranza dei casi, non di grande successo elettorale e politico. Non mi spingerei fino a sostenere che esista una frattura “europeismo/sovranismo” e che sia di portata tale da ristrutturare i sistemi di partito delle democrazie europee, ma, forse, è prematuro discettare in proposito.

Partito è, nelle parole di Sartori che cito a memoria, un’organizzazione di uomini e donne che presenta candidature alle elezioni, ottiene voti, vince cariche. Fra queste cariche, le più ambite sono, ovviamente, quelle di governo. Kirchheimer si era fondamentalmente preoccupato del ruolo di rappresentanza politica delle preferenze degli elettori e del compito sociale e pedagogico del partito di massa. Da molto tempo, però, soprattutto in Gran Bretagna, l’attenzione degli studiosi era stata dedicata allo studio dei partiti che andavano al governo e ai loro comportamenti: party government. Peraltro, un po’ dappertutto le democrazie erano effettivamente casi di party government nei quali: “1. Le decisioni sono prese da personale di partito eletto (a cariche di governo) o da soggetti sotto il suo controllo; 2a) le politiche pubbliche sono decise all’interno dei partiti che 2b) poi agiscono in maniera coesa per attuarle; 3a) i detentori delle cariche sono reclutati e 3b) mantenuti responsabili attraverso il partito” (4). La Repubblica italiana, nella quale tutti questi criteri avevano trovato applicazione concreta, è sicuramente stata un caso di “governo di partito” dal 1946 al 1992, persino nella sua degenerazione chiamata partitocrazia. (5)

Fra il 1994 e oggi nel caso italiano è andato perso tutto quello che, in conformità con le teorie e con le pratiche esistenti nelle democrazie occidentali, aveva funzionato soddisfacentemente fino allo smantellamento del Muro di Berlino 1989 (sì, asserisco anche l’esistenza di consequenzialità post hoc ergo propter hoc). Tutti i partiti, che per lo più rifiutano persino questo appellativo, sono oramai pigliatutti. Nessuno di loro svolge qualsivoglia attività pedagogica (le “scuole” sono balletti per le ledearship, esibizioni festaiole), di produzione di cultura politica. I loro meccanismi di reclutamento e di selezione funzionano poco, saltuariamente, male, a scapito del ruolo e della partecipazione degli iscritti. Per lo più i partiti italiani hanno e manifestano caratteristiche “personalistiche” con l’accentuazione della visibilità del leader proprio come evidenziato e lamentato già da Kirchheimer. Quanto al “governo di partito”, gli esperimenti dei governi non-politici, ma affidati a personale sostanzialmente privo di appartenenze e esperienze politiche (Ciampi; Dini; Monti; Draghi), stanno a dimostrare che quel tipo di governo viene spesso messo in soffitta. La questione non è che i governi non-politici non sono eletti da nessuno/non escono dalle urne, come perseverando nell’errore costituzionale grave, affermano imperterriti alcune grandi firme e lo stesso Direttore del Corriere della sera. La vera questione è che quei governi e molti loro ministri sono tecnicamente “irresponsabili”. Non hanno un elettorato di riferimento, non dovranno tornare a chiedere il voto agli elettori assumendosi la responsabilità di quello che hanno fatto, non hanno fatto, hanno fatto male. Anche in questo modo si svuotano le democrazie. (6)

*Gianfranco Pasquino è Professore Emerito di Scienza Politica dell’Università di Bologna e Accademico dei Lincei. Il suo libro più recente è Libertà inutile. Profilo ideologico dell’Italia repubblicana (UTET 2021).

Pubblicato il 6 maggio 2021 su Key4biz

Gli intellettuali europei non si occupano più d’Europa #CoFoE @DomaniGiornale

Con una (in)certa regolarità gli intellettuali vengono (giustamente) criticati per i documenti che firmano, per le frasette che twittano, per quello che dicono nei salotti televisivi. Spesso sono intellettuali contro intellettuali. Qui, invece, indirizzerò il tiro della critica ad un loro grave silenzio, quello che riguarda l’Unione Europea, l’Europa. Domenica 9 maggio, 71esimo anniversario della dichiarazione del Ministro degli Esteri francese Robert Schumann che portò alla nascita della Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio (CECA), prenderà il via una ambiziosa Conferenza sul Futuro dell’Europa. La Commissione europea intende così perseguire gli obiettivi di “coltivare, proteggere, rafforzare la democrazia europea”, mirando a coinvolgere al massimo i cittadini europei in una molteplicità di modi, fino a forme di democrazia deliberativa che ne incoraggino e valorizzino la partecipazione e l’influenza sulle decisioni europee. Non ho letto, non ho sentito, non ho visto commenti rilevanti ad opera degli intellettuali europei. Non ne sono sorpreso.

Sono passati tantissimi anni da quando il grande studioso Raymond Aron, tanto raffinato quanto scettico, scrisse il libro In difesa di un’Europa decadente (Mondadori 1978) criticando più o meno indirettamente i suoi colleghi non solo francesi. Probabilmente, l’esempio più alto di discussione fra intellettuali pubblici e di analisi e proposta fu scritto dal sociologo Ralf Dahrendorf, tedesco, e dagli storici François Furet, francese, e Bronislav Geremek, polacco: La democrazia in Europa (Laterza 1992). L’assenza di un intellettuale italiano non è causale, ma riflette lo stato dell’arte. I grandi intellettuali italiani si sono sostanzialmente disinteressati dell’unificazione politica europea, che, pure, è un evento di portata “epocale”. Studiosi certamente tutt’altro che provinciali, presenti e famosi sulla scena europea, frequentemente invitati a importanti convegni, come Umberto Eco, Norberto Bobbio, Giovanni Sartori, non hanno dedicato nessuno studio specifico alla cultura e alla politica europea. Difficile spiegare il loro disinteresse. Hanno dato per scontato il processo di unificazione europea? Erano delusi dalla sua apparente lentezza? Non ne ritenevano importanti le acquisizioni in materia di pace, di diritti, di democrazia che motivarono l’assegnazione all’Unione Europea del Premio Nobel per la Pace nel 2012?

Neanche i grandi scrittori italiani, faccio solo due esempi: Leonardo Sciascia e Claudio Magris, hanno dedicato la loro attenzione letteraria e culturale e le loro non rare prese di posizione politica alla discussione dell’Europa che c’è, alla progettazione dell’Europa che vorrebbero. Questa assenza degli intellettuali che riflettano sull’Europa, che contribuiscano al dibattito pubblico, che arricchiscano il discorso su quel che viene fatto bene, non viene fatto, è stato fatto male, non riguarda, però, soltanto gli italiani. Ė possibile sostenere che l’ultimo grande influente intellettuale che si confronta con l’Europa, che ha una certa idea di Europa è l’ultranovantenne sociologo e filosofo tedesco Jürgen Habermas. Mi viene in mente soltanto un altro nome, quello del saggista Timothy Garton Ash, di Oxford, autore di notevoli libri sulle opposizioni nei regimi comunisti dell’Europa centro-orientale e sull’imperfetta transizione di quei paesi alla democrazia. La Conferenza sul Futuro dell’Europa avrà tanto più successo quante più idee entreranno in circolazione. Ė una grande opportunità anche per gli intellettuali europei di dimostrare che intendono e sanno contribuire ad un futuro migliore.

Pubblicato il 5 maggio 2021 su Domani

Gianfranco Pasquino en el Olimpo de la ciencia política #comentario Revista Ñ @clarincom

Sartori y Bobbio, dos faros del pensamiento político, inspiraron al politólogo, quien destaca en su libro la lucha, a veces apasionada, por vivir en democracia.

En 1984, cuando la democracia daba en nuestro país sus primeros pasos, el gran filósofo italiano de la política Norberto Bobbio publicaba un texto en el que advertía sobre lo que denominaba “las promesas incumplidas de la democracia”. No pensaba que la llegada de gobiernos surgidos del voto popular a los países que salían de dictaduras militares fuera a resolver de manera inmediata todos los problemas, y recomendaba ser cuidadosos con las desmesuradas expectativas ciudadanas de cambio.

Bobbio tampoco rubricaba las concepciones “minimalistas” que definían a la democracia poco más que como un método para elegir y cambiar gobernantes, una versión libre de la definición precisa que aportaba otro reconocido politólogo peninsular, Giovanni Sartori. Un año después, Bobbio viajaría desde Turín, su ciudad donde residió toda su vida, a Buenos Aires, invitado a una memorable conferencia magistral sobre la transición a la democracia, en la Facultad de Derecho de la UBA, y presentado por el entonces presidente Raúl Alfonsín, un atento lector de sus textos. Años más tarde, fue Sartori quien visitó la Argentina, para asistir al Congreso Mundial de Ciencia Política que se realizó en Buenos Aires en 1991.

Eran tiempos inaugurales para la renacida democracia en nuestro país y también para el mundo académico y los claustros universitarios, que recuperaban su autonomía y vitalidad. La influencia de Bobbio y Sartori fue notoria y fecunda a partir de esos años, en la ciencia política y en la vida política misma de los países latinoamericanos.

Florentino, como Maquiavelo, Sartori construyó un sistema de pensamiento y una teoría para explicar qué son y cómo funcionan las democracias en la práctica, más allá del estricto análisis de las coyunturas y más acá de las discusiones teóricas sobre sus contenidos. Explicó la diferencia entre distintos modelos de gobierno y regímenes políticos; las virtudes y defectos del presidencialismo y el parlamentarismo, los diferentes sistemas de partidos, los desafíos de la multiculturalidad y la videopolítica. Como hombre de las letras, escribirá con pesar en Homo videns (2007), sobre “la primacía de la imagen; es decir, de lo visible sobre lo inteligible, lleva a un ver sin entender que ha acabado con el pensamiento abstracto, con las ideas claras y distintas”. Pasamos del ‘homo sapiens’ al ‘homo videns’, describía, y de este al ‘homo cretinus’”.

Bobbio y Sartori, los dos gigantes de la ciencia política italiana del siglo XX, compartieron un emprendimiento editorial monumental, el Diccionario de Política (primera edición en 1976 y última reedición, en 2016), del que el primero fue coautor, junto a Niccola Matteucci, y el segundo colaborador. Tuvieron, ambos, vidas longevas y mentes lúcidas que les permitieron seguir escribiendo y describiendo los tiempos contemporáneos hasta su último suspiro. Lo hicieron a través de sus obras, pero también sus columnas periodísticas e intervenciones públicas como intelectuales de referencia y consulta obligada. Bobbio más cercano a las ideas del socialismo y del liberalismo, Sartori más conservador en sus convicciones, fueron testigos de la época, vieron sucesivos momentos de crisis, derrumbes, resistencias y renacimientos, y fueron críticos implacables de las derivas populistas disfrazadas de novedad. El mundo de la segunda mitad del siglo XX que ayudó a entender fue quedando atrás. Pero sus modos de pensar, categorías y reflexiones perduran.

Nadie mejor que Gianfranco Pasquino, profesor emérito de la Universidad de Bolonia y discípulo de ambos, para recoger ese legado. Lo hace en Bobbio y Sartori, Comprender y cambiar la política (Eudeba, 2020), un libro escrito con la cabeza y el corazón, que recorre los temas centrales de sus obras, sus aportes fundamentales y trayectorias, y nos transmite, al mismo tiempo, a manera de tributo, recuerdos personales, semblanzas y anécdotas relevantes que lo tuvieron como testigo o protagonista.

Respecto a la crisis de la democracia, se pregunta:“¿Crisis de los ideales, es decir, de aquella situación en la cual el pueblo (demos) tiene el poder (kratos) de decidir de tanto en tanto quién debe gobernar, por cuánto tiempo y cómo, tomando decisiones y dejando que sea el pueblo, es decir los ciudadanos, los que deciden en elecciones libres y periódicas, si aceptan, protestan, intentan modificar las cosas sin el uso de la violencia?”.

La respuesta es que no, que el ideal democrático no está en crisis sino sometido a prueba de validez. Las democracias se van degradando –y es natural que así sea– a medida que se encarna en la vida social, real y concreta, terrenal y pantanosa, con sus desigualdades, injusticias y grietas. A veces, los problemas, los desafíos y las dificultades dependen de la baja calidad de las élites políticas que, aunque están atravesadas por la globalización, no logran comprender que el mundo ha cambiado. Es la crisis de los partidos tradicionales lo que hace que sea tan difícil encontrar soluciones efectivas y duraderas.

Conjetura Pasquino: Bobbio pondría el foco en el declive de la cultura política de los partidos tradicionales, tanto de derecha como de izquierda. Sartori habría hecho notar que allí donde la competencia entre los partidos no se desarrolla de manera vigorosa y rigurosa, los ciudadanos votantes quedan insatisfechos. Su insatisfacción se refleja en la valoración negativa de la democracia en la que viven, en la búsqueda de nuevos partidos o figuras, en la mucho más alta volatilidad electoral. Gobiernos que no pueden programar su actividad y sus reformas porque saben (o temen) que no durarán demasiado, no logran mejorar la vida de los ciudadanos. La distancia entre la democracia real y la ideal se hace, entonces, más grande. Los ciudadanos insatisfechos protestan, pero la solución, que no puede ser nunca definitiva, no aparece.

Eppur si muove… Recluidos en alguna prisión china, prófugos en la selva africana, acosados por los servicios secretos rusos, bajo un sistema de protección porque se ha lanzado una fatwa en su contra, maltratados en una plaza de Estambul, confrontando con la policía de Hong Kong, miles de hombres y mujeres luchan en nombre de la democracia en todo el mundo, organizan manifestaciones, escriben proclamas, reclutan adherentes, algunas veces arriesgan a sabiendas su vida, se prenden fuego. Por ningún otro régimen –sostiene Pasquino–, por ningún otro ideal, nunca tantas personas de nacionalidades, colores, edades y géneros diversos, se han empeñado en hacerlo, conscientemente.

La conclusión remite a una confianza de última instancia en el sujeto colectivo, antes que en las élites o vanguardias esclarecidas o en el propio pensamiento especulativo: “Mientras los intelectuales se complacen en sus muy agudas críticas, los ciudadanos democráticos continuarán buscando soluciones dentro de la democracia, reformándola. Afuera solo hay caos”. Bobbio y Sartori, seguramente, estarían de acuerdo…

*Fabián Bosoer es politólogo y Editor Jefe de la sección Opinión de Clarín.

I dilemmi di Draghi e il potere che rinuncia allo storytelling @DomaniGiornale

Già predisposti favorevolmente nei confronti di Mario Draghi, praticamente tutti i giornalisti presenti alla sua prima conferenza stampa ne hanno tessuto grandi lodi: preciso, sintetico, rilassato, competente. Potrei subito dire che è il classico omaggio che il vizio (giornalisti spesso faziosi, sempre verbosi, talvolta ad arte sopra le righe) che fa alla virtù (un uomo competente e pacato come stile e temperamento). Se vogliamo, però, capire come nascono e come funzionano i processi di comunicazione politica e di formazione dell’opinione pubblica, è indispensabile andare più a fondo nell’analisi, anche retrospettiva, sapendo fare utile ricorso alla comparazione.

Draghi giunge alla carica di Presidente del Consiglio perché legittimamente nominato dal Presidente della Repubblica nell’esercizio dei suoi poteri costituzionali. Accolto da un ampio consenso delle forze politiche in Parlamento e più in generale dei mass media, Draghi non ha nessun bisogno di impegnarsi nell’importante attività che gli studiosi/e di comunicazione politica chiamano storytelling. Non deve raccontare la sua vita professionale come un insieme di ostacoli e di dolori da lui superati con successo grazie all’impegno e al lavoro (su questo punto, ampiamente e convincentemente si veda il libro di Sofia Ventura, I leader e le loro storie. Narrazione, comunicazione politica e crisi della democrazia, Bologna, il Mulino, 2019). La sua biografia professionale parla da sé, alto e forte. Draghi non deve annunciare a nessuno che è un predestinato. Non lo pensa, ma certo non vuole perdere tempo a scoraggiare i “benpensanti”. Non deve neppure indicare che quello che farà si situa in continuità con la sua azione europea ed è essenzialmente la prosecuzione logica e coerente di quello che ha già fatto appunto in Europa. Anzi, tenere basse le aspettative è la strategia migliore, peraltro già adeguatamente nelle corde del Presidente del Consiglio.

Ciò detto, tuttavia, al (governo del) Presidente del Consiglio è stato affidato, più o meno opportunamente, anche il compito di ristrutturare la politica. Questa ristrutturazione potrebbe essere estesa (o ristretta) al sistema dei partiti. Certamente, un governo del quale fanno parte tutti i partiti esistenti meno uno offre una pluralità di impressioni/sensazioni all’opinione pubblica, una delle quali non può non essere quella di un eccessivo unanimismo, forse “grande ammucchiata”. Contrastare questa valutazione che, altrimenti, potrebbe tradursi in rigetto dell’attuale governo e in apatia/alienazione politica, è possibile soltanto attraverso un tentativo esplicito di influenzare e plasmare l’opinione pubblica.

L’uomo solo al comando deve apparire tale soltanto perché accetta le responsabilità della decisione da prendere e presa (è una delle dimensioni de Lo stile del leader. Decidere e comunicare nelle democrazie contemporanee, Bologna, il Mulino, 2016, individuata da Donatella Campus), non perché non presta ascolto alla pluralità di voci, di preferenze, di aspettative e di interessi. Rimane aperto e controverso il rapporto che il leader deve stabilire fra mediazione e disintermediazione quando si confronta con gli interessi organizzati. Quanto all’ascolto, non può essere unicamente prestato ai giornalisti nelle rade conferenze stampa. Non può essere quello riferito ai cittadini esposti alle teleconferenze che il Presidente del Consiglio tiene con la Commissione Europea e con gli altri capi di governo. Non può neppure essere quello del pubblico dei messaggi inviati in occasioni importanti. Infine, per la specificità di Draghi leader non-politico, non può riferirsi alla dimensione che Campus definisce della ispirazione che “spinge ad aderire a un progetto proposto dal leader e a identificarsi con esso” (p. 29). Mancano sia un progetto esplicito sia seguaci disponibili. Sento di dovere sottolineare che, talvolta, senza contraddizioni, l’ascolto deve tradursi anche in presenza personale, nell’esposizione, non voglio eccedere, ma l’espressione tecnica è “del corpo del leader”.

Da tralasciare, invece, perché in larga misura impropria e, forse, intrinsecamente provocatoria, è qualsiasi comparazione con i leader autoritari che del loro corpo facevano (e continuano a fare) un messaggio politico. Tuttavia, è indubbio che, ricorro ad un esempio certamente memorabile, l’inginocchiarsi spontaneo di Willy Brandt nel dicembre 1970 davanti al monumento alla Shoah a Varsavia fu e rimane uno dei più potenti messaggi politici e personali in materia di riconoscimento di quel crimine contro l’umanità. Fatte le debite proporzioni, la presenza di Draghi all’inaugurazione della stele dedicata alle vittime del Covid-19 al cimitero di Bergamo è un segnale politico, nel senso più alto della parola, di appartenenza alla comunità attraverso la visibile condivisione del dolore.

Un capo di governo di più o meno lungo corso politico è abitualmente espressione di un partito. Quasi sicuramente, anche se da qualche anno meno che in passato, quel partito ha una presenza organizzata sul territorio. Tiene i contatti con il suo elettorato. Con maggiore o minore successo diffonde informazioni. Cerca di mantenere o creare atteggiamenti e valutazioni favorevoli al suo capo di governo. Un capo di governo di estrazione non politica, soprattutto se non nutre ambizioni di carriera, non ha probabilmente grandi incentivi per preoccuparsi del consenso espresso dall’opinione pubblica. Però, è consapevole che quel consenso si manifesterà e anche crescerà in seguito alle decisioni corrette, ai cambiamenti positivi, alle prospettive di crescita e di miglioramento. Che sarà, dunque, un termometro di valutazione della bontà o meno delle sue scelte. Ovviamente, in parte è così, ma l’opinione pubblica, soprattutto in situazioni oggi esistenti in tutte le democrazie, di bombardamenti di notizie anche fake, di divisioni in compartimenti stagni polarizzati e conflittuali, di tentativi di manipolazione, deve essere raggiunta da messaggi forti, frequenti, rassicuranti e credibili che soltanto un capo di governo e alcune poche altre autorità politico-istituzionali più qualche straordinaria figura di intellettuale pubblico è in grado di mandare con successo.