Home » Posts tagged 'primarie' (Pagina 5)

Tag Archives: primarie

Funzionano, è proprio il Pd che le rovina

Sa quante sono le primarie svolte?

Poche decine, direi.

“Il loro numero è impressionante: tra 620 e 640. E le anomalie riscontrate rappresentano una percentuale modesta del campione”.

La cifra la detta Gianfranco Pasquino, politologo e curatore di una ricerca sugli esiti della selezione della leadership attraverso il voto popolare. Professore, la cifra è enorme ma nella valutazione della vitalità democratica di questo esperimento non si può mettere sullo stesso piano Napoli e Chioggia.

Esistono casi rilevanti, non discuto. Quel che mi preme dire è che le primarie sono una strada sicura per attivare energie nuove, far crescere personalità anche fuori dal partito. La somma degli scandali, chiamiamoli così, non compensa la quantità dei frutti positivi che la selezione attraverso il voto popolare ha comunque offerto.

Eppure le primarie appaiono uno strumento che danneggia il partito, riconducendolo alle etnie, alle bande.

Sono gli stessi dirigenti che le organizzano male. Dove il partito è diviso la conseguenza sarà di una selezione caotica. Ma resta intatta la qualità del tentativo. Le primarie servono se allargano la base dei partecipanti. E nella maggioranza dei casi il risultato è raggiunto.

Anche se si raccolgono gruppi di stranieri e li si conducono ai seggi a mo’ di gregge?

Quello no. È un atto deteriore di populismo, un’interpretazione mediocre della multiculturalità dare a chi non è cittadino italiano la possibilità di votare. Cofferati lamenta appunto il voto inquinato. Capiremo tra qualche giorno quanti sono questi casi. Però non dimentichiamoci che Cofferati era un paracadutato e a qualche ligure magari non è piaciuto che il compagno di Cremona, già sindaco di Bologna, ora europarlamentare, volesse scalare la vetta di Genova.

Se le primarie rappresentano una boccata d’aria pura perché la condizione del Pd è da catalessi?

Perché si confonde il partito con le primarie. Io sto difendendo queste ultime, che magari possono essere ancor meglio definite e regolamentate, ma che hanno caretteri di sanità politica. Sul partito cosa vuole che le dica? L’emorragia degli iscritti denota una vita interna asfìttica. Del resto abbiamo un premier che è anche segretario di un partito che non gli piace e non gli interessa. Fa di tutto per dimostrarlo e i risultati sono tangibili”.

Il Pd ha stabilizzato le correnti, i cacicchi, aggregando volti misteriosi e a volte pieni di ombre.

È divenuto una piattaforma di promozione sociale ed economica. Difatti la maggioranza dei parlamentari gode di un reddito che mai avrebbe conseguito se avesse condotto una vita al di fuori della politica. È una piattaforma di lancio di personalismi non un luogo dove le idee si forgiano, la discussione divampa dinanzi a ideali contrapposti, a strade diverse da percorrere. La disunità del partito, lo scarsissimo interesse verso la società civile è questione da non sovrapporre all’istituto delle primarie. Le ripeto: sono oltre seicento i casi di verifica del consenso. In seicento città, piccole, medie, grandi, si sono svolte corse elettorali dignitose. In alcuni casi, penso a Cagliari con Zedda, a Milano con Pisapia, sono venuti fuori nomi lontani dal circuito dei maggiorenti. È un bene.

Però in alcune città nemmeno si può tentare la conta: veda Napoli. Certo, è così, E a Genova c’è la nube tossica dei sospetti. A Roma poi devono fare la conta degli iscritti e dividere i falsi dai veri.

Roma è stata sempre detenuta da famiglie politiche. Quelle del Pci dei Bufalini, dei Rodano erano illuminate. Queste sono etnie mercenari”.

Se Roma è così, è ipotizzabile che altrove sia uguale o peggio.

O anche meglio.

Lei è ottimista. Ma il Pd non è in buona salute, e pure Renzi sta declinando nei sondaggi.

Non sono iscritto al partito e non ho votato Renzi. Il quale (prendo a prestito una frase di Lincoln) può ingannare tutti per una volta, qualcuno tutte le volte, ma non tutti per tutte le volte.

A. Cap.

Intervista pubblicata il 13 gennaio 2015

Il signor quaranta per cento

Da “Treccani. Il Libro dell’anno 2014”, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2014, pp. 342-343.

Il renzismo è tutto meno che una teoria o una ideologia politica. E’ una pratica, audace, ambiziosa e spesso spregiudicata, non dettata, ma ispirata dalle circostanze e in grado di sfruttarle con prontezza. Il renzismo non ha una visione di lungo periodo della politica italiana e neppure del governo del paese. Tenendo la barra sui desiderata del suo leader, il renzismo dà una linea e la persegue con tutti gli adattamenti del caso, ogni volta asserendone categoricamente la giustezza e l’opportunità. La persona del leader è quello che fa la differenza, con la sua dichiarazione di metterci la faccia per cambiare verso alle cose. Il renzismo è un prodotto, nient’affatto inevitabile, della politica italiana impregnata dal ventennio berlusconiano. E’ uno dei prodotti possibili, reso più significativo e più efficace dal suo inserimento nel mancato rinnovamento del centro-sinistra, ma anche dall’unica apprezzabile novità della politica del Partito Democratico: le primarie (e l’elezione del segretario del partito ad opera dei simpatizzanti e dei potenziali elettori). Il renzismo ha una componente di antipolitica e di anticasta curiosa poiché proviene da colui, Mattei Renzi, che è, a tutti gli effetti un politico di professione fin dalla sua giovane età. Presidente lottizzato, in quanto margheritino, della provincia di Firenze(agli ex-comunisti andava attribuita la carica di sindaco della città), poi, attraverso e grazie alle primarie, a sua volta sindaco di Firenze, Renzi ha goduto di una forte popolarità annunciando la necessità della rottamazione per il ceto politico al vertice del Partito Democratico. Facendo seguito alle sue parole, con audacia superiore all’incoscienza, ma anche avvantaggiato dai tempi che sembravano propizi, nel novembre-dicembre 2011 ( 2012 e precisamente: 1ºturno 25 novembre, 2ºturno 2 dicembre 2012) ha sfidato il segretario del PD Pierluigi Bersani per la candidatura alla Presidenza del Consiglio. La sua sconfitta con un’altissima percentuale di voti (quasi il 40) che segnalò il grande scontento dell’elettorato “democratico” nei confronti della leadership del PD. La pessima campagna elettorale di Bersani nell’inverno 2012-2013 e l’altrettanto deplorevole gestione della non-vittoria del PD aprirono nuovi spazi a Matteo Renzi che, dal canto suo, si era tenuto lontano da entrambi gli sviluppi. La nuova opportunità (la “fortuna” offertagli dalle circostanze) successiva alle inevitabili dimissioni di Bersani, hanno permesso a Renzi di conquistare la segreteria del partito con una percentuale di voti (68) inusuale nella quale si coagulava tutta l’insoddisfazione dei sostenitori del PD con la speranza di un cambiamento da tempo dovuto. Facendo leva proprio sulla necessità del cambiamento, il segretario Renzi, da un lato, proseguiva nell’esaltazione delle sue qualità personali, anatema per tutti coloro che continuavano, in parte, per convinzione politica e ideologica, in parte, probabilmente maggiore, per ragioni di carriera personale, a porre l’accento sulla “ditta”, sull’appartenenza a un progetto collettivo, per quanto obsoleto e sbiadito; dall’altro, si lanciava in un’operazione ugualmente iconoclastica: il ridisegno della Costituzione italiana a partire dalla legge elettorale e dalla trasformazione del Senato. Strada facendo, il renzismo si è definito non soltanto come innovazione, ma anche come modalità di comunicazione, secca, scarna e didascalica attraverso i tweet cari al suo adolescenziale protagonista. Inutile e fuorviante il paragone con Silvio Berlusconi, homo novus della politica italiana nel 1994, in relazione alle capacità di Renzi di sfruttare lo spazio politico spalancato dalla crisi della “ditta” e di soddisfare le attese di cambiamento a lungo represse in parte, peraltro, già confluite nell’enorme consenso elettorale ottenuto dal Movimento Cinque Stelle. All’insegna del pungolo ad un governo, quello guidato dal compagno di partito Enrico Letta, prima rassicurato #Enricostaisereno, poi disarcionato, la battaglia di Renzi per un cambio di passo trovava un’accelerazione insperata e inaspettata con le dimissioni di Letta. Pur senza avere mai nascosto le sue ambizioni di giungere a Palazzo Chigi, sebbene soltanto in seguito ad un passaggio di legittimazione elettorale, Renzi ha costruito, sfruttando le circostanze, la sua ascesa a capo del governo, succedendo a Letta il 22 febbraio 2014. La transizione dal renzismo di lotta al renzismo di governo è stata, come nelle intenzioni del leader, fulminea e diretta ad aggredire le radici dei problemi italiani. Tanto veloci quanto semplificatrici sono state le riforme elettorali e istituzionali proposte, delle quali tuttora sembra contare di più la loro approvazione a prescindere rispetto a qualsiasi valutazione della loro appropriatezza e qualità. Il renzismo non è una pratica orientata ad ascoltare e valorizzare il dissenso. Al contrario, l’esistenza di oppositori — professoroni, intellettuali, burocrati, variamente collocati in un calderone popolato da gufi e rosiconi– consente al leader di ergersi come paladino dell’ottimismo e dell’azione in confronto a coloro che si sarebbero limitati per trent’anni a parlare di riforme senza (sapere/volere) farle. Il renzismo ha nemici da sconfiggere anche nell’Unione Europea le cui regole rigorose critica con spirito garibaldino che, però, la maggioranza degli europei, passato il momento della sorpresa di fronte alla giovinezza/gioventù del Primo Ministro italiano, non ritiene adeguata allo sforzo riformatore (“i compiti a casa”) richiesto all’Italia. Se il riformismo si definisce con riferimento ad un programma relativamente organico di cambiamenti proiettati nel tempo, il renzismo non è riformismo, ma opportunismo occasionale, ovvero valutazione contingente di vantaggi da trarre da politiche che quei vantaggi (come gli 80 Euro in busta paga a partire dal maggio 2014) li producano in tempi brevi. Il tanto elevato (40,8%) quanto inaspettato successo alle elezioni europee del PD di Renzi –le ricerche indicano che il contributo personale del leader è stato pari all’incirca al 5% dei voti ottenuti– suggerisce che il renzismo pragmatico può, almeno nell’immediato, avere conseguenze positive. Costretto a correre dalle sue promesse, per reggere il renzismo ha bisogno di punteggiare e puntellare la sua corsa con riforme, una al mese, evidentemente non conseguibili. Persino troppo rapidamente conquistato il partito, anche grazie ai molti saltatori sul carro del vincitore, il renzismo è consapevole che il fattore personale non deve schiacciare il fattore organizzativo né può farne a meno. La sua attività di governo continua ad essere intessuta di riforme disorganiche alle quali è dato un orizzonte di mille giorni da raggiungere prudenzialmente “passo dopo passo”.L’istituzionalizzazione del renzismo, anche a fronte dei troppi elogiatori interessati e acritici, appare tutto meno che scontata.

Riforme, un’altra narrazione

“Altri, invece, pensano che nessun salto di qualitá potrá essere effettuato se non si produce una analisi seria e approfondita delle nuove narrazioni, se non si va ad un contraddittorio franco e duro”

Articolo pubblicato sul fascicolo 5/2014 della rivista “il Mulino”(pp. 738-748)

Riforme, un’altra narrazione

Naturalmente, i tempi nuovi richiedono, sostengono molti, nuove narrazioni. Richiedono anche nuovi narratori. Forse li abbiamo giá trovati. Qualcuno ritiene che é sufficiente che la narrazione sia nuova e che i narratori siano giovani affinché si ottenga un salto di qualità. Altri, invece, pensano che nessun salto di qualitá potrá essere effettuato se non si produce una analisi seria e approfondita delle nuove narrazioni, se non si va ad un contraddittorio franco e duro. Qui mi scapperebbe di aggiungere, ma sarebbe un appunto da “vecchia” narrazione, al fine di pervenire ad “una piú elevata sintesi”. Come non detto. Naturalmente, “contraddittorio” significa confronto sulle idee e sulle proposte contenute nelle nuove narrazioni. Non consiste in nessun modo nella derisione personale con la quale si travolgono gli eventuali interlocutori, magari approfittando delle proprie posizioni di potere politico. Ció detto, in questo breve articolo, mi eserciteró soltanto nell’analisi della narrazione istituzionale variamente e succintamente pronunciata dal presidente del Consiglio alla quale hanno finora fatto da eco tutti i suoi collaboratori senza eccezione alcuna.

Naturalmente non è vero che negli ultimi trent’anni di riforme non ne siano state fatte. Anche tralasciando la legge sulla Presidenza del Consiglio nel 1988, nello stesso anno giunse a compimento la sostanziale abolizione del voto segreto voluta da Bettino Craxi. Tre anni dopo, anche contro il famoso invito di Craxi ad andare al mare, il 62,5 per cento degli elettori italiani preferì andare a votare nel referendum sulla preferenza unica. Nel 1990 era già stata approvata una legge innovativa, per quanto priva di interventi sul sistema elettorale, sul riordino delle autonomie locali. Nel 1993, superata l’incerta giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia elettorale, gli italiani furono in grado di dare una spallata consapevole e decisiva alla legge elettorale proporzionale e, nella stessa tornata, abolirono il finanziamento statale dei partiti e tre ministeri: Agricoltura, Partecipazione Statali, Turismo e Spettacolo. Per evitare un referendum che avrebbe cambiato in senso fortemente maggioritario la legge per l’elezione dei comuni e delle province, nello stesso anno il parlamento approvò la tuttora vigente legge in materia che ha dato ottima prova di sé. Nel 2001 il centro-sinistra formulò cambiamenti significativi giungendo fino, così si vantarono i legislatori, “ai limiti del federalismo” (quello allora alla moda), ai rapporti Stato/enti locali, Titolo V, che poi, per consolarsi delle elezioni perdute, sottopose a referendum, vincendolo, nell’ottobre 2001. Nel 2005, il centro-destra fece approvare dai suoi parlamentari sia la legge elettorale nota come Porcellum sia un’ambiziosa riforma della Costituzione: 56 articoli su 138. Anche se smantellato dalla Corte costituzionale, il Porcellum è ancora con noi, mentre il centro-sinistra fece bocciare dall’elettorato in un referendum tenutosi nel giugno 2006 l’intera, pasticciata, riforma costituzionale del centro-destra. Nessun rimprovero, nessun rimpianto.

Dunque, seppure controverse e scoordinate, molte riforme sono state fatte e approvate dal 1988 ad oggi. É stupefacente come i mass media non siano stati in grado oppure non abbiano voluto controbattere con dati durissimi le affermazioni propagandistiche del presidente del Consiglio, del suo ministro per le Riforme Istituzionali, dei suoi costituzionalisti (ma anche di qualche improvvisato politologo) di riferimento che si presentano come i riformatori venuti dal nulla.

Oltre alle riforme costituzionali e istituzionali, da circa quindici anni a questa parte, seppur faticosamente, nel centro-sinistra, nella pratica ante litteram prima, poi, quello che più conta, nello Statuto del Partito democratico, è stata introdotta una riforma molto importante, fra l’altro, decisiva per la stessa carriera politica di Matteo Renzi: le elezioni primarie. Non è il caso di andare alla ricerca dei diritti di primogenitura (ma poiché carta canta, anche quella della rivista “il Mulino”, l’esercizio è facilmente fattibile. É sufficiente sfogliare l’indice degli articoli pubblicati negli anni novanta). Certamente, fra i fautori delle primarie non troveremo i costituzionalisti dell’attuale presidente del Consiglio. Non troveremo i professoroni. Non troveremo neppure i “gufi”. Troveremo, invece, coloro, pochissimi, che hanno sempre creduto e scritto che nessuna riforma, neanche la più tranchante, delle istituzioni, è in grado di produrre, da sola, un miglior funzionamento del sistema politico se non riesce a trasformare i partiti politici che, per quanto indeboliti, ma meno di quel che si crede, rimangono centrali. Chi sottovaluta l’importanza delle primarie e dei rapporti “istituzioni-partiti” è destinato a fare riforme brutte che avranno cattive conseguenze.

Naturalmente, non è vero che la riforma del Senato porrebbe, se andasse in porto, fine al bicameralismo perfetto. Infatti, il bicameralismo italiano, se le parole hanno un senso e in politica sarebbe sempre opportuno che lo avessero, non è mai stato perfetto (aggettivo che si riferisce al funzionamento). É sempre stato indifferenziato e paritario, aggettivi che si riferiscono alle strutture e ai poteri. Non è neppure vero che la lentezza del processo legislativo in Italia sia attribuibile all’esistenza di due Camere. Infatti, come ripetutamente evidenziano i presidenti di Camera e Senato, sbagliando ripetutamente, poiché considerano il numero delle leggi approvate il segnale che il parlamento fa le leggi, mentre le leggi le fa il governo spesso saltando il parlamento con la decretazione e umiliandolo con i voti di fiducia, entrambe le Camere sono sempre state molto operose. Anno dopo anno, un po’ meno di recente, fanno (meglio approvano) molte leggi, all’incirca quattro volte di più di Westminster, la madre di tutti i Parlamenti, abbondantemente due volte di più di Bundestag e Bundesrat tedeschi e dell’Assemblea Nazionale e del Senato della Quinta Repubblica francese, tutti parlamenti bicamerali “imperfetti”, ovvero differenziati. Pertanto, né la quantità né la velocità della produzione legislativa costituiscono criteri convincenti a giustificazione della riforma del Senato per porre fine ad un bicameralismo che perfetto non è mai stato, ma che non ha in quasi nessun modo costituito l’intralcio principale o predominante all’azione del governo. Gli stessi commentatori che hanno, non proprio sobriamente, applaudito la riduzione del Senato a Camera delle regioni, hanno sempre pappagallescamente argomentato che il problema del modello di governo parlamentare all’italiana consiste nei pochi poteri a disposizione del presidente del Consiglio. Pare alquanto difficile sostenere che ridimensionando i poteri del Senato, fin quasi all’azzeramento sulle leggi del governo e sulla possibilità di chiamarlo a rendere conto del fatto, del non fatto e del malfatto, automaticamente il presidente del Consiglio italiano ne uscirà con potere istituzionale e politico rafforzato.

Naturalmente, nelle democrazie parlamentari, “forti” risultano essere i capi di governo che sono espressione di un partito grande, coeso, rappresentativo di più ceti sociali, che hanno esperienze di governo e che guidano una coalizione programmatica. Curiosamente, negli stessi giorni dell’epica battaglia di Palazzo Madama, battuto alla Camera dei deputati, il governo Renzi annunciava che avrebbe recuperato al Senato. No comment. Al momento, è soltanto possibile affermare che la riforma del Senato squilibra la democrazia parlamentare italiana. Non è una deriva autoritaria. Più italianamente, è la deriva di chi procede perseguendo tornaconti di immagine e di pubblicità di breve periodo poiché la sua incultura istituzionale non gli consente neppure di intravedere il lungo periodo.

Naturalmente, “non esiste proprio” che la disciplina di partito possa essere imposta sulle riforme costituzionali. Il solo pensiero è aberrante. Sentirlo dire e ripetere dai collaboratori di Renzi senza che nessuno dei commentatori e dai giornalisti rilevasse l’aberrazione è più che sconfortante. Primo, la disciplina di partito può essere richiesta ai parlamentari esclusivamente sulle materie inserite nel programma che il loro partito ha sottoposto agli elettori, sul quale ha ottenuto voti grazie ai quali quei parlamentari sono stati eletti, soprattutto quando esistono le liste bloccate. Il discorso potrebbe essere leggermente diverso se i parlamentari fossero stati eletti in collegi uninominali. In questo caso, alcuni approfondimenti e altre precisazioni sarebbero necessarie. Toccherebbe a quei parlamentari formularli anche come informazione da mettere a disposizione degli elettori, sicuramente interessati ed esigenti, dei loro collegi. La disciplina di partito può anche essere richiesta sul programma di governo concordato con gli indispensabili alleati, in particolare se i gruppi parlamentari sono stati coinvolti, come dovrebbero, nella definizione del programma di governo. Su altre, imprevedibili materie, ad esempio, le emergenze, ovvero problemi che sorgono improvvisamente e che necessitano una soluzione rapida, quella disciplina di partito non può essere richiesta, ma deve essere conquistata con consultazioni e anche con votazioni chiare e trasparenti.

Sulle modifiche costituzionali e sulle votazioni che riguardano persone, i parlamentari hanno la facoltà, se lo desiderano, di richiamarsi all’assenza di vincolo di mandato (art. 67). Tuttavia, il loro voto difforme da quello dei parlamentari del loro partito non può essere giustificato soltanto con il richiamo alla “coscienza”. Troppo facile e, qualche volta, persino ipocrita. Soprattutto un voto di coscienza non argomentato non comunica le indispensabili informazioni del parlamentare dissenziente agli altri parlamentari, al suo partito, agli elettori, all’opinione pubblica. Il voto di coscienza deve essere argomentato con riferimento alla “scienza”. In base alle conoscenze loro disponibili, ad esempio, relative al possesso da parte di un leader autoritario di armi di distruzione di massa, tutti i parlamentari sono sicuramente legittimati a negare il loro voto al governo di cui fa parte il loro partito. Quanto alle votazioni che riguardano persone -dall’autorizzazione all’arresto all’elezione del presidente della Repubblica e dei giudici costituzionali -, nessun parlamentare deve mai essere messo né trovarsi nella condizione di “scambiare” apertamente il suo voto con l’arrestando o con l’eligendo e neppure di temere che il suo voto possa essere ritorto contro di lui, i candidati ad alcune cariche di rilievo essendo notoriamente uomini già abbastanza potenti e, spesso, provatamente vendicativi.

Naturalmente, non è vero che non conosciamo la sera delle elezioni chi ha vinto (peraltro, dovrebbe interessarci sapere anche chi ha perso quanto e perché). Lo abbiamo sempre saputo giá con la legge elettorale proporzionale utilizzata nella prima lunga fase della Repubblica italiana. Abbiamo continuato a saperlo con il Mattarellum (1994, 1996, 2001). Non abbiamo avuto dubbi, tranne il maldestro tentativo berlusconiano di riconteggio dei voti nel 2006, con il Porcellum. Con qualsiasi legge elettorale si sa chi ha vinto appena finito di contare i voti. Però, in nessuna democrazia parlamentare è sufficiente sapere chi ha vinto, numeri (di voti e di seggi) alla mano. In tutti i sistemi multipartitici delle democrazie parlamentari è giusto attendere che siano i dirigenti di partito a decidere, magari con riferimento a quanto detto durante la campagna elettorale e agli eventuali precedenti, chi farà parte della coalizione di governo e a chi andranno le cariche ministeriali, compresa anche la più elevata. Per fare un solo esempio, non c’è stata neppure una elezione in Germania (la Gran Bretagna é un caso fin troppo facile) nella quale non si sia saputo la sera della chiusura delle urne chi aveva vinto. Senza nessuno scandalo, per due volte la vincitrice, Angela Merkel, ha saggiamente costruito governi di Grande Coalizione (2005-2009; 2013–). Supponendo che esista un sistema elettorale dal quale esca sempre un velocissimo vincitore, questo non proprio miracoloso fatto cambierebbe la qualità della politica, dei partiti, del governo? Condurrebbe alla tanto agognata, ma mai precisamente specificata, governabilità?

Naturalmente, tutti vogliono la governabilità. Pochi sanno definirla. Pochi conoscono le condizioni alle quali acquisirla, mantenerla, esercitarla. Dal Presidente del Consiglio in carica, Matteo Renzi, non abbiamo finora avuto indicazioni precise, ma, forse, sì. Sarà la legge elettorale chiamata Italicum che, grazie al suo premio di maggioranza, assicurerà la governabilità. Quindi, la governabilità è la conseguenza oppure il prodotto di una maggioranza assoluta creata artificialmente dalla legge elettorale che, nelle parole del presidente della Repubblica, riportate senza rilievo da alcuni quotidiani, ma mai discusse, contiene clausole che debbono sicuramente essere sottoposte a “verifiche di costituzionalità”. Facendo un opportuno passo indietro, poiché né la voglia di riforme né quella di governabilità sono nate poche mesi fa, tra la metà degli anni settanta e la fine degli anni ottanta vi fu un intenso, importante, persino appassionato dibattito politologico e sociologico sulla governabilità e, soprattutto, sulla sua crisi. Il cuore del problema era: “come debbono comportarsi i governi democratici e le loro istituzioni per fare fronte alle domande, molte e nuove, espresse dalle loro società mobilitate, esigenti, post-materialiste?” Alla crisi di “sovraccarico” si prospettarono due risposte: scoraggiare le domande. Esistono molte modalità di scoraggiamento, a cominciare dall’indifferenza a continuare con il palleggiamento di responsabilitá fra le autoritá e le istituzioni a finire con lo scarico di responsabilitá, ad esempio, sull’Unione europea e sulla Troika. Oppure accrescere la capacità delle istituzioni. Esistono soluzioni anche per questo piú delicato compito. A quei tempi, qualcuno rilevò anche che, nei sistemi politici non soltanto europei nei quali un partito di sinistra al governo riusciva a convincere sindacati e organizzazioni imprenditoriali a entrare in rapporti di collaborazione e a concordare le politiche, la crisi di governabilità era di limitato impatto e trovava (trovó) soluzioni praticabili.

Accordi di non breve periodo fra governi, partiti, associazioni sindacali e organizzazioni imprenditoriali, che tecnicamente si chiamano “neo-corporativismo”, vanno contro tutte le indicazioni e i suggerimenti che certi “autorevoli” editorialisti danno da anni a tutti i governanti italiani di turno (un po’ meno a Berlusconi) intesi a porre fine a qualsiasi forma di concertazione e a “spezzare le reni” ai gruppi di interesse dei più vari tipi, senza nessuna distinzione. In seguito, si sostenne che la governabilità dipende dalla stabilità degli esecutivi e che, di conseguenza, le leggi elettorali che insediano maggioranze assolute sono la (semplicistica, illusoria, è sufficiente leggere la storia inglese degli anni sessanta e settanta) soluzione: stabilità governativa eguale governabilità. Qualcuno aggiunse che la stabilità governativa è soltanto una premessa per l’esercizio dell’efficacia decisionale, magari in maniera molto veloce. In attesa di qualche criterio per valutare l’impatto e la qualità delle decisioni, anche in materia costituzionale, ci si può fermare, piuttosto perplessi, qui.

Naturalmente, i referendum costituzionali non li chiedono i governi. Eppure questo è l’annuncio ripetuto, prima e dopo la riformetta del Senato, dal ministro Maria Elena Boschi e dal presidente del Consiglio. Entrambi, davvero generosamente, hanno aggiunto la paradossale concessione che il governo farà deliberatamente mancare nella seconda lettura la maggioranza dei due terzi (maggioranza che, comunque, al Senato, se la sogna) per consentire ovvero, addirittura, per chiedere lui stesso un referendum popolare sulle riforme costituzionali. I referendum chiesti dai governi hanno un nome chiarissimo. Sono plebisciti. Restano tali anche quando i referendum costituzionali li chiese de Gaulle che, da leader carismatico quale sicuramente fu, voleva proprio un plebiscito sulla sua persona. Quando gli fu negato, guarda caso proprio sulla riforma del Senato nel 1969, sdegnosamente, ma in maniera impeccabilmente responsabile, se ne andó a Colombey-les deux églises a completare quell’eccezionale documento letterario che sono le sue memorie. Secondo l’art. 138, i referendum costituzionali possono essere chiesti da un quinto dei parlamentari di una o dell’altra Camera oppure da cinque consigli regionali o da 500 mila elettori. Naturalmente, non Renzi, capo del governo, ma Renzi segretario del Partito democratico ha la facoltá di invitare (obbligare, magari, no) i suoi parlamentari, le maggioranze consiliari in cinque regioni, gli iscritti e i simpatizzanti del Partito democratico a chiedere il referendum. Tuttavia, la striscia plebiscitaria si vedrebbe comunque. Purtroppo, il centro-sinistra, popolato da “quelli che… la Costituzione più bella del mondo”, fecero, come ho rilevato sopra, questa superflua e brutta torsione referendaria nel 2001, creando un precedente. Non è, però, il caso di insistere nella proposta di un’operazione che spetta, se lo vorranno, alle minoranze, e che sarebbe costosa in termini di denaro, di tempo e di energie. Anzi, il governo deve essere fortemente scoraggiato a esercitarsi in inutili prove di forza. Impieghi piuttosto le sue e le nostre risorse in modi piú produttivi.

Naturalmente, chi conosce le Costituzioni sa che sono state costruite in maniera sistemica, vale a dire che, soprattutto le migliori, hanno tenuto conto dei rapporti e delle interazioni che si stabiliscono fra le istituzioni e che conducono a una varietà di esiti. In un certo senso, i limiti al potere di una istituzione sono posti dal potere di un’altra istituzione. Tecnicamente, spesso se ne parla come di checks and balances, freni e contrappesi. Se ad un’istituzione si danno poteri significativi strappandoli ad un’altra istituzione allora bisognerà trovare contrappesi altrove. Talvolta ci si trova anche in situazioni di inter-institutional accountability, vale a dire che ciascuna istituzione ha responsabilitá che deve osservare nei confronti delle altre, e viceversa. La prendo alla larga per farla facile. Se il rapporto “governo-parlamento” viene squilibrato togliendo molto, quasi tutto il potere che il Senato ha nei confronti del governo e abolendo la responsabilizzazione del governo nei confronti del Senato, allora nella rimanente Camera dei deputati sarà opportuno che l’opposizione parlamentare acquisisca maggiori poteri di ispezione e di controllo sul governo. Tuttavia, non si tratta soltanto di questo come rivela una valutazione congiunta, seria e comprensiva del progetto di riforma elettorale. Tralascio le giravolte compiute dal premier a partire dalla presentazione in gennaio di addirittura tre progetti diversi di legge elettorale per approdare ad un testo che non rifletteva nessuno dei tre. Tralascio anche il frequente e ripetuto riferimento alla formula sindaco d’Italia, ma almeno un commento deve essere fatto. In qualsiasi salsa, “sindaco d’Italia” significa mutamento della forma di governo dell’Italia: da democrazia parlamentare a democrazia presidenziale, per di piú priva dei freni e contrappesi dei presidenzialismi migliori e irrigidita nei rapporti fra il sindaco/capo di governo e il Consiglio-Camera dei deputati. A prescindere che non esiste nulla di simile altrove, non c’é nessuna garanzia che quanto funziona a livello locale riesca automaticamente funzionare a livello nazionale.

Per quel che riguarda l’Italicum nella sua versione approvata alla Camera dei deputati, mi limito, per il momento, alle osservazioni che, proprio perché sono le piú semplici, dovrebbero fare ripensare tutta la legge. Primo, se la Corte costituzionale “condanna” le liste bloccate perché impediscono all’elettore di esercitare il suo diritto di scelta fra i candidati al parlamento perché mai liste corte, ma ugualmente bloccate, sarebbero accettabili? Criticamente, rilevo che la Corte si fa davvero delle illusioni se ritiene accettabili liste “nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto”. Attendiamo, comunque, di sapere quanto esiguo debba essere quel numero. Non dobbiamo attendere per sapere che sicuramente ci saranno in quelle liste “corte” numerosi imboscati.

Nel giugno 1991, gli elettori approvarono contro l’esplicita opposizione di quasi tutti i dirigenti di partito il quesito sulla preferenza unica. Naturalmente, é possibile sostenere che quegli elettori volevano molto di piú. Il minimo comune denominatore era allora e rimane oggi una sola (non nessuna) preferenza. Un solo voto di preferenza non puó essere scambiato (e moltiplicato) da cordate di candidati che si strutturano in correnti o che trattano con gruppi esterni. Una sola preferenza significa che gli elettori hanno un po’ di potere che, per quanto poco, é meglio di niente. Chi risponde a queste obiezioni che personalmente preferisce i collegi uninominali al voto di preferenza puó, naturalmente, attivarsi per cambiare tutto l’impianto della legge. Altrimenti, voti per la “concessione” di una preferenza che toglie dalle mani dei dirigenti la nomina dei parlamentari. Con quella preferenza l’Italia entrerá nel club delle democrazie parlamentari europee, ventitré delle quali (su ventotto) hanno qualche forma di voto di preferenza. Seconda osservazione, se la Corte dice che il premio di maggioranza va attribuito stabilendo in anticipo una soglia minima, quella soglia va determinata percentualmente e la sua entitá argomentata in maniera convincente affinché, torno al cuore dei sistemi elettorali, conferisca effettivo potere al voto degli elettori. Esiste un solo modo per accrescere il potere degli elettori: stabilire che, a prescindere dalle percentuali ottenute, si procederá comunque al ballottaggio fra i due partiti e le due coalizioni piú votate consentendo, come giá si fa nel caso di ballottaggio fra candidati sindaco, l’apparentamento fra liste. Rimarrebbe, lo so benissimo, il rischio che il premio (se fisso) attribuito a un partito non sia sufficiente affinché quel partito o coalizione per raggiungere la maggioranza assoluta alla Camera. Tant pis o tanto meglio se questo è deciso dall’elettorato. Fra le clausole, si potrebbe anche aggiungere che, in caso di suo dissolvimento, la coalizione premiata perderá i seggi aggiuntivi che saranno redistribuiti proporzionalmente.

Mi rendo conto che sto entrando in dettagli tecnici, quelli dove si annida, soddisfatto, compiaciuto e competente il diavolo e, temporaneamente, mi fermo. Il punto vero, comparso improvvisamente alle non sistemiche menti dei riformatori elettorali, é che il premio in seggi avrá effetti anche sull’elezione ad opera del parlamento di molte cariche, a partire dai giudici costituzionali (con il rischio di dare vita ad una Corte palesemente di parte), ma soprattutto sull’elezione del presidente della Repubblica. Non mi arrampicheró sugli specchi dove i riformatori stanno cercando di trovare altri Grandi Elettori che evitino alla “premiata” maggioranza elettorale di diventare allegramente maggioranza presidenziale (spero, con la salvaguardia del voto segreto…). Credo che la soluzione possibile sia quella ventilata da coloro che pongono il quorum dei due terzi per le prime tre votazioni, andate a vuoto le quali si passerebbe ad un ballottaggio fra i due candidati piú votati affidato a tutto l’elettorato italiano. Poiché credo nella capacitá degli uomini e delle donne di apprendere e di tenere conto dei requisiti della carica che occupano, ci sarebbero molte buone probabilitá che l’eletto/a si comporterebbe da rappresentante “dell’unitá nazionale”. A prescindere dalla soluzione,quello che appare chiaramente é come sia imperativo tenere conto degli effetti sistemici di qualsiasi riforma, mentre nella loro sregolatezza i riformatori non hanno inizialmente avuto neppure la minima consapevolezza del problema complessivo.

Al supermercato delle istituzioni, delle regole, dei meccanismi é disponibile un po’ di tutto, ma chi vuole riformare una Costituzione, deve sapere che non é dal supermercato che otterrá quello di cui ha bisogno, ma dalla elaborazione di un progetto sistemico. Oserei dire dei progetti sistemici formulati da architetti o ingegneri costituzionali e non solo. Opportunamente consultato, qualche politologo (purtroppo, non tutti) consiglierebbe di guardare in chiave comparata appunto ai sistemi politici, che non sono soltanto Costituzioni, che hanno dimostrato di funzionare in maniera (piú che) soddisfacente. Guardare al mondo animale: ai porcelli, ai canguri, ai gufi, pur tenendo conto delle differenze, non conduce all’altezza della sfida.

Alla fine di questa, pur sintetica, panoramica in quanto ognuno dei punti che ho sollevato ha dietro di sé un’ampia letteratura scientifica nonché numerosi casi di pratiche concrete, mi permetto di concludere con due considerazioni generali. La prima é che la cultura costituzionale del paese, in special modo dei politici, degli operatori dei media e dell’opinione pubblica appare tuttora tristemente non aggiornata. Sconta anche un incredibilmente elevato livello di servilismo e di conformismo che la rendo non adeguata a contrastare né le cannonate né i tweet della propaganda del governo e dei suoi quartieri. Seconda considerazione, senza procedere a opportune analisi comparate, che sono lo strumento per controllare ipotesi, generalizzazioni e aspettative, qualsiasi riforma rischia di non conseguire gli esiti promessi e sperati. Rimane molto spazio per miglioramenti, ma, naturalmente, anche per peggioramenti.

“il Mulino”, 5/2014, pp. 738-748

In fuga verso la bocciofila

“Meno iscritti più voti”: questo è il messaggio rassicurante che Renzi manda al paese, soprattutto ai giovani. Non iscrivetevi al Pd se volete fare aumentare i suoi voti. Piuttosto fate parlare l’iscritto D’Alema che lui sì, sostiene Renzi, fa crescere il mio consenso. Oppure, andate in una bocciofila dove potrete liberamente esprimere il vostro dissenso. Renzi aggiunge anche, in maniera da molti inaspettata, che è interessato alle idee più che agli iscritti, idee che intende continuare a esporre partecipando a tutti i talk televisivi del villaggio Italia, del Truman show. Il riferimento alle idee ha gettato nello sconcerto la segreteria di Renzi, ma Debora Serracchiani afferma che il Partito Democratico, o quel che ne rimane, dovrà uniformarsi. Nel suo diario, s’intende telematico, il giovane capo del governo annota che di iscritti è praticamente la prima volta che sente parlare. Lui è l’uomo delle primarie, del rapporto con gli elettori, primari e secondari. Lo abbiamo intervistato con domande per e-mail. Gli iscritti, sostiene Renzi, debbono essere coloro che Bersani, D’Alema, forse anche Cuperlo menzionano di tanto in tanto, ma lui, “uomo solo al comando”, mica è arrivato lì grazie agli iscritti. Sono stati i dirigenti con le loro repentine convergenze, pardon, conversioni, che gli hanno facilitato la rapida ascesa. Poi, è vero sono anche arrivati, fin troppo speranzosi, non sapendo più a che santo votarsi, gli elettori e le elettrici delle europee di maggio.

L’idea, interessante, ma proprio da vecchia guardia, che un partito debba fare sforzi e sciupare energie per reclutare, mantenere, informare, fare partecipare attivamente gli iscritti sembra a Renzi del tutto fuori luogo e anche fuori tempo massimo. D’altro canto, gli iscritti, i quali, a cominciare dall’Emilia-Romagna, neppure vanno più a votare per le primarie (75 mila iscritti 51 mila elettori), si sentono un po’ inutilizzati, sostengono i gufi. Piuttosto questa volta, suggerisce Renzi, andando del tutto contro le sue inclinazioni, ascoltiamo i professoroni con i loro studi comparati e non dimentichiamo di chiedere loro anche del calo degli iscritti ai sindacati (vero, Camusso? fuori i numeri!), corporativi e conservatori. Un po’ dappertutto i partiti perdono iscritti e i cittadini fanno politica con altri mezzi, per esempio, il telecomando. In Italia abbiamo dato loro le primarie, sostiene Renzi (anche se, insomma, lui è più che altro un fruitore non il fondatore delle primarie). “Ah, dite che non basta” chiede sorpreso Renzi. “Ah, pensate che sarebbe necessario trovare un modo per rendere la partecipazione nei circoli non soltanto allettante, ma anche, addirittura, influente?”. “Uh, dite che è il mio stile verticistico, rapidamente imitato dai renziani e renzini di base, a scoraggiare qualsiasi discussione politica che non si traduca in adorazione per il leader?”. “Il fatto è che, come capo del governo, ho fretta di fare le riforme. Già ci pensa la discussione in Parlamento a rallentarle. Se dovessi mai discuterle anche con gli iscritti non si farebbe proprio nulla, senza contare il rischio che molti degli iscritti risultino essere più preparati e più competenti delle mie Ministre”.

“Insomma” conclude l’intervistato, “lasciatemi anche da solo purché al comando. Tra un po’ vi sarete tutti dimenticati del calo degli iscritti al Partito Democratico, i quali sono, è vero, meno di quelli della SPD, ma più di quelli del Parti Socialiste. Siamo sulla strada della post-modernità. Abbiamo dato le province in mano ai consiglieri comunali. Il Senato in mano ai consiglieri regionali. Tutto senza che i cittadini fossero disturbati dalle telefonate degli iscritti che li incoraggiassero ad andare a votare. Arriveremo presto anche a un post-Pd nel quale nessuno farà più caso al numero degli iscritti. A me, Matteo, basta che il post-Renzi arrivi il più tardi possibile”. Thank you.

Pubblicato il 4 ottobre 2014 su Futuroquotidiano.com

Il peso del passato

Le primarie sono andate. I problemi non solo sono rimasti, ma risultano accresciuti proprio dall’andamento delle primarie emiliano-romagnole. L’outsider Roberto Balzani potrà anche interrogarsi, come molti, non troppo simpaticamente gli chiedono di fare, sulla sua incapacità di mobilitare la società civile ad andare a votarlo, ma il problema principale non è suo. Incidentalmente, la soluzione proposta da Balzani a non troppo futura memoria, consistente in largo spazio da dare alla società civile nella nomina degli assessori, appare praticabile con qualche difficoltà. Da un lato, gli assessori civici porteranno competenze, ma governare la regione Emilia-Romagna in questa fase richiede autorevolezza (ed esperienza) politica. Dall’altro, al Bonaccini vittorioso tutta la vecchia guardia, che l’ha appoggiato quasi senza esitazioni, ma poi neanche con significativo impegno, ricorderà che deve pagare pegno, pardon, che deve ricordarsi di loro che, fra l’altro, hanno in mano quasi tutto il potere locale, comprese le curiose cariche a elezione indiretta in quel che resta delle province e in quel che “avanza” nella città metropolitana di Bologna.

Il Bonaccini segretario regionale uscente dovrebbe chiedersi che cosa è successo al Partito Democratico, ai suoi iscritti, alla sua volontà e capacità di mobilitazione. L’omologazione ad altre regioni, operazione comunque difficile da valutare con dati, non è una risposta poiché bisognerebbe spiegare quali sono i fattori che hanno condotto all’omologazione: una conversione renziana tanto rapida quanto superficiale? Al convertito Bonaccini l’ardua risposta tanto più utile se vuole fare sì che il suo successore sappia rianimare il partito di cui il Bonaccini probabilissimo Presidente della Regione Emilia-Romagna avrà sicuramente bisogno per meglio governare la Regione. Non attrezzato da precedenti impegnative esperienze di governo, Bonaccini è condannato a imparare scontrandosi con quanto fatto finora e andando oltre. In una certa misura, a mio parere piuttosto grande, Bonaccini è, nonostante il suo recente renzismo, espressione della continuità di un’area politica, inizialmente comunista, poi evoluta attraverso tutti i passaggi effettuati senza nessuna rottura. Gli tocca dimostrare che ha le capacità per andare molto più in là scrollandosi di dosso il peso del passato e l’eredità della vecchia guardia dalla quale proviene.

La sfida più grossa alla quale i cittadini emiliano-romagnoli, se li interpreto correttamente, attribuiscono comprensibilmente maggiore importanza, è quella della formulazione di un progetto di governo non in continuità con quanto fatto da Errani, meno che mai negli ultimi faticosi anni di una fase fin troppo lunga. Da un lato, Bonaccini non può rinnegare il sostegno che ha dato, personalmente e come segretario regionale, alla giunta di Errani e alle sue scelte, Dall’altro, deve dimenticare e far dimenticare molto di quel recente passato e spingersi in un terreno inesplorato. Ha quasi due mesi di tempo per esplorare quel terreno. La sua campagna elettorale, che, purtroppo, si svolgerà quasi senza sfidanti, data la pochezza del centro-destra e le convulsioni delle Cinque Stelle, ha il compito politico, che potrebbe anche essere/diventare esaltante, di trovare le ricette dell’innovazione necessaria a rilanciare la Regione Emilia-Romagna. Niente di meno.

Pubblicato il 1° ottobre 2014

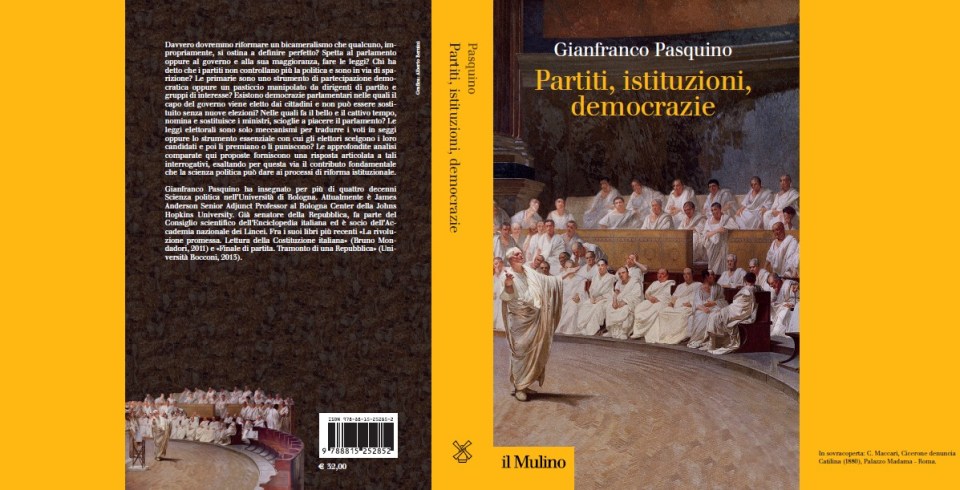

Partiti, istituzioni, democrazie

Davvero dovremmo riformare un bicameralismo che qualcuno, impropriamente, si ostina a definire perfetto? Spetta al parlamento oppure al governo e alla sua maggioranza, fare le leggi? Chi ha detto che i partiti non controllano più la politica e sono in via di sparizione? Le primarie sono uno strumento di partecipazione democratica oppure un pasticcio manipolato da dirigenti di partito e gruppi di interesse? Esistono democrazie parlamentari nelle quali il capo del governo viene eletto dai cittadini e non può essere sostituito senza nuove elezioni? Nelle quali fa il bello e il cattivo tempo, nomina e sostituisce i ministri, scioglie a piacere il parlamento? Le leggi elettorali sono solo meccanismi per tradurre i voti in seggi oppure lo strumento essenziale con cui gli elettori scelgono i loro candidati e poi li premiano o li puniscono? Le approfondite analisi comparate qui proposte forniscono una risposta articolata a tali interrogativi, esaltando per questa via il contributo fondamentale che la scienza politica può dare ai processi di riforma istituzionale.

INDICE

Introduzione. Quel che so di scienza politica

PARTE PRIMA: PARTITI, PARTECIPAZIONE, PRIMARIE

I. Partiti, società civile, istituzioni

1. Introduzione

2. Società civile e partiti

3. Partiti e istituzioni politiche e amministrative

4. Partiti e riforme istituzionali

5. Conclusioni

II. La teoria dei sistemi di partito

1. Introduzione

2. Le premesse

3. Oltre la critica a Duverger

4. La tipologia dei sistemi di partito

5. Formato, meccanica e gli altri sistemi di partito

6. Come contare i partiti

7. Quando conta un solo partito

8. Le modalità della trasformazione dei sistemi di partito

9. Partiti e scienza politica applicata

10. Conclusioni

III. La partecipazione politica

1. Introduzione

2. Le determinanti della partecipazione politica

3. Partiti e partecipazione politica

4. Le trasformazioni della partecipazione politica

5. Le conseguenze della partecipazione

6. Il futuro della partecipazione

IV. Le primarie per riformare partiti e politica

1. Introduzione

2. Due obiezioni classiche

3. Alcune regole di comportamento

4. Un rischio ineliminabile?

5. Una soluzione possibile e praticabile

6. Post scriptum

V. Le primarie alla prova dei cittadini

1. Introduzione

2. Primarie vere e primarie comode

3. Perché le primarie

4. Mobilitazione

5. Le conseguenze delle primarie

6. Primarie e vittorie elettorali

7. Partecipazione degli «intensi» e rappresentanza dell’elettorato

8. Informazione e comunicazione

9. Per andare oltre

PARTE SECONDA: PARLAMENTI E GOVERNI

VI. Ingovernabilità

1. Introduzione

2. La crisi di rappresentanza

3. Tra rappresentanza e decisionalità

4. La crisi di decisionalità

5. La crisi fiscale dello stato

6. «Les jeux ne sont pas faits»

VII. Tipologie dei parlamenti democratici

1. Introduzione

2. Tra assemblearismo e centralità

3. Quali parlamenti

4. Classificazioni alternative

5. Bicameralismi (e monocameralismo)

6. Conclusioni

VIII. Un sistema elettorale per rappresentare e governare

1. Introduzione

2. Gli obiettivi da perseguire

3. Il potere all’elettore

4. Un premio a chi vota

IX. Varianti dei modelli di governo parlamentare

1. Introduzione

2. La definizione del problema

3. Per un controllo comparato

4. Quello che sappiamo dei rapporti fra modelli di governo e sistema dei partiti

5. Conclusioni

6. Postilla

X. I poteri dei capi di governo

1. Introduzione

2. Gli spazi di flessibilità delle istituzioni semipresidenziali

3. Il rapporto di fiducia nei governi parlamentari

4. Selezione e rimozione dei ministri

5. La nomina dei ministri nelle forme di governo semipresidenziale

6. La sostituzione dei capi di governo e dei ministri

7. Lo scioglimento del parlamento

8. Conclusioni

PARTE TERZA: DEMOCRAZIE

XI. Le idee di democrazia

1. Idee che vengono da lontano

2. Democrazia liberale e democrazia populista

3. La critica elitista della democrazia

4. Democrazia plebiscitaria

5. Democrazia rappresentativa e democrazia competitiva

6. Rappresentanza, competizione e diritti

7. Democrazia, capitalismo e socialismo

8. La democrazia dell’uomo a più dimensioni

9. Poliarchia e democrazia consensuale

10. La teoria discorsiva della democrazia

11. Democrazia mondiale e democrazia telematica

12. Conclusioni

XII. Teorizzare l’alternanza, la sua pratica e la sua mancanza

1. Introduzione

2. L’alternanza nelle teorie democratiche

3. Verso una definizione

4. Le conseguenze dell’alternanza

5. Quando manca l’alternanza

6. I fattori che influenzano l’alternanza

7. Considerazioni intermedie

8. Conclusioni

XIII. Problemi di funzionamento dei modelli di governo

1. Introduzione

2. Il governo diviso nei sistemi presidenziali

3. La coabitazione nei sistemi presidenziali

4. I sistemi parlamentari: instabilità e «indecisione»?

5. Grand Bretagna, Italia e Germania a confronto

6. Conclusioni

XIV. Socialdemocrazie

1. Introduzione

2. Partito e sindacato

3. La gestione dell’economia

4. La stratificazione sociale

5. Il ruolo dello stato

6. Esaurimento o superamento dell’esperimento socialdemocratico?

Riferimenti bibliografici

Indice dei nomi

Il partito dell’investitura

Primarie o manfrine? Meglio, quanto dovranno aspettare gli elettori attuali e potenziali del Partito Democratico per essere sicuri che, finite le manfrine, stucchevoli e in probabile violazione dello Statuto del PD, si passerà alla presentazione ufficiale delle candidature e al confronto fra persone e programmi per governare l’Emilia-Romagna? Pare a molti che la logica delle primarie, che, conoscendole un po’, è quella della competizione fra più persone per ottenere la candidatura ad una carica democratica, implica che nessuno, proprio nessuno debba ottenere una qualsiasi, tantomeno previa, investitura romana. Purtroppo per tutti, è una pratica che abbiamo già visto (per esempio, a favore di Delbono). Che poi l’investitura debba venire da colui che proprio grazie alla sua ambizione e alla sua audacia ha costruito la sua, finora brillante, carriera politica su primarie senza rete, appare preoccupante, sia per Renzi, se davvero investirà qualcuno, sia, ancora più per l’investito che pare debba essere il tentennante Bonaccini. Quanto agli altri, certo, sarà interessante sapere se i “prodiani” vorranno sostenere Patrizio Bianchi, ma prima l’ex rettore e attuale assessore regionale si decida lui. Faccia come giustamente e severamente ha sostenuto Arturo Parisi sulle pagine del Corriere di Bologna. Alzi la mano, dica, in verità qualcosa ha già accennato, che si sente pronto anche perché sa fare qualcosa di importante, e si candidi limpidamente. Poi vedremo se altrettanto limpidamente, non è sempre stato così, i prodiani vorranno sostenerlo, a loro volta spiegando perché lo ritengono il migliore.

Mentre qualcuno aspetta eventuali imbeccate e fortunate desistenze, l’unico che ha dimostrato di credere fino in fondo nella procedura democratica delle primarie (ne vinse di combattutissime per diventare sindaco di Forlì) e di volerle interpretare correttamente, è Roberto Balzani. Si è candidato senza chiedere permesso a nessuno. Se si presenterà un altro candidato, la potente logica delle primarie e lo Statuto del PD impongono che le primarie vengano fatte sul serio. Ci mancherebbe altro che a fronte della presenza di una candidatura “unta” dall’alto, tutti si ritirassero oppure, peggio, venissero costretti a rinunciare per qualche inconfessabile “ragion di partito”. Per mantenere l’unità del partito ma, al tempo stesso, violando uno dei principi fondativi del Partito Democratico? Con il lessico rituale e un po’ ipocrita del passato si sarebbe detto che la pluralità di candidature riflette un partito dalle molte sensibilità. E, allora, che le “sensibilità” si misurino in campo apertamente, in maniera trasparente e persino dura attraverso le loro proposte per dare alla Regione Emilia-Romagna una guida innovativa che la rilanci al di là dei successi un po’ appannati dei tempi recenti.

Le primarie sono fatte apposta per invitare un elettorato il più ampio possibile a scegliere il candidato, al tempo stesso, preferito e in grado di vincere e governare. Le divisioni inevitabili, che non debbono preoccupare la discesa in campo di Daniele Manca, nella scelta si ricomporranno per sostenere il candidato vittorioso. Tutto il resto non è soltanto stucchevole manfrina, ma è la cattiva politica di chi, certamente, non potrà poi introdurre innovazioni alla guida della Regione.

Pubblicato il 22 agosto 2014

La politica in carne e ossa

Provo regolarmente un certo fastidio quando leggo che per qualche carica pubblica, spesso politica, ci vorrebbe una donna. Come se ci fossero donne per tutte le stagioni, ovvero cariche, e come se le donne fossero fra loro intercambiabili. Quando l’augurio proviene dagli uomini penso subito che si tratti di finta generosità. Mostrarsi favorevoli alle candidature femminili non costa niente; anzi, sembra un grande segnale di apertura, di egualitarismo. Se, invece, sono le donne a candidare donne penso che sia anche un modo per acquisire consensi da parte di chi non ha il coraggio di presentare la propria autocandidatura. Da qualche tempo, da più ambienti si auspica che, addirittura (!), il prossimo Presidente della Repubblica sia una donna. Certo, al momento, la Presidenza del Consiglio sembra saldamente nelle mani di un uomo, per di più giovane. Restando in città è presumibile che, meglio prima che poi, qualcuno candiderà una donna al ruolo di sindaco, magari non dimenticando quanto avvenne disordinatamente nel 1999. Presto toccherà poi anche alla carica di Rettore. A me sembra, però, senza entrare nelle nient’affatto mediocri considerazioni sulle qualità degli aspiranti a cariche monocratiche elevate, che qualche requisito iniziale meriti di essere soddisfatto tanto dalle donne quanto dagli uomini. In primo luogo, è lecito diffidare dei novizi e delle novizie. Un minimo di esperienza, che spesso significa acquisizione di qualche competenza, appare utile anche per sgombrare i campi dall’affollamento di candidature. In secondo luogo, se vogliamo uscire dall’ipocrisia del “me l’hanno chiesto in molti”, allora è opportuno che si manifestino autocandidature di donne che affermino con grande fiducia in se stesse di avere le capacità per ricoprire la carica alla quale aspirano.

L’ambizione è, per gli uomini e le donne in politica, una qualità decisiva. Le ambiziose cercheranno di operare in maniera efficiente e responsabile poiché desiderano essere rielette. Concretamente, in Emilia-Romagna (e nel futuro prossimo a Bologna…) già si pone il problema della candidatura alla carica di Presidente della Regione. Dico subito che sarebbe un errore pensare che il segretario regionale del Partito Democratico si senta automaticamente il candidato a Presidente della Regione. Non vale a livello regionale quello che è utile a livello nazionale: il segretario del PD, ovvero del partito più grande della coalizione di governo, che diventa capo del governo. Plaudo alla autocandidatura alla presidenza della Regione di Simonetta Saliera, attuale vice-presidente. Trovo sconveniente che i renziani della seconda ora (quelli della prima ora sono numericamente quasi inesistenti) e quelli, molti, delle ultime ore, contrappongano l’argomento “vecchia contro nuova politica”. Una donna in politica che ha un curriculum e fiducia nelle sue qualità va giudicata, eventualmente contrastata, ricorrendo allo strumento di cui il Partito Democratico si è meritoriamente (nonostante il persistere di mugugni) dotato: le primarie. Saranno, dunque, gli elettori e i simpatizzanti a scegliere la donna, in carne e ossa, che desiderano candidare alla Presidenza della Regione. Non è né vecchio né nuovo. E’ democrazia.

Pubblicato sul Corriere di Bologna venerdì 20 giugno 2014